和裁士 平山留美さんに学ぶ。着物お仕立てのイロハ 其の2 〜寸法・仕立て を学ぼう〜

和裁士 平山留美さんに学ぶ「お誂え」シリーズ。

前回は、着物の構造についてご紹介いたしました。

とてもシンプルな構造だということがお分かりいただけたと思います。

今回は、お仕立てする際にとても重要な「寸法」、また季節・気候によって変える裏地のお仕立てについてご紹介したいと思います。

一緒に学んでいきましょう!

着物は究極のサスティナブル衣服!

〜和裁士 平山留美さんに学ぶ。着物お仕立てのイロハ 其の1〜 はこちら⇩

URL:https://www.kimonoplus.com/columns/1057/lang/ja-JP/20

【目次】

1.お誂えする際の「寸法」とは

2.季節で変えるお仕立ての違い

---------------------------------------------------

1.お誂えする際の「寸法」とは

譲り受けた着物やリサイクルショップで購入した着物などを着た際、綺麗に着れなかったり、着心地が悪いなと感じたことはありませんか?

それは「自分に合ったサイズ」ではないからなんです。

着物を仕立てる際、とても重要なのが「寸法」です。

自分のサイズに合わせて仕立てることで、着心地は大きく変わりますよ。

お仕立ての際、基本として用いられるのが「標準寸法」です。

これは着物を仕立てる時の指標となるものです。

仕立てを合理的に行うため、江戸時代にできた寸法表で「女性用きものの標準寸法」と「男性用きものの標準寸法」があります。

着物を仕立てる際は寸法を測り、標準寸法を参考にするのがいいでしょう。

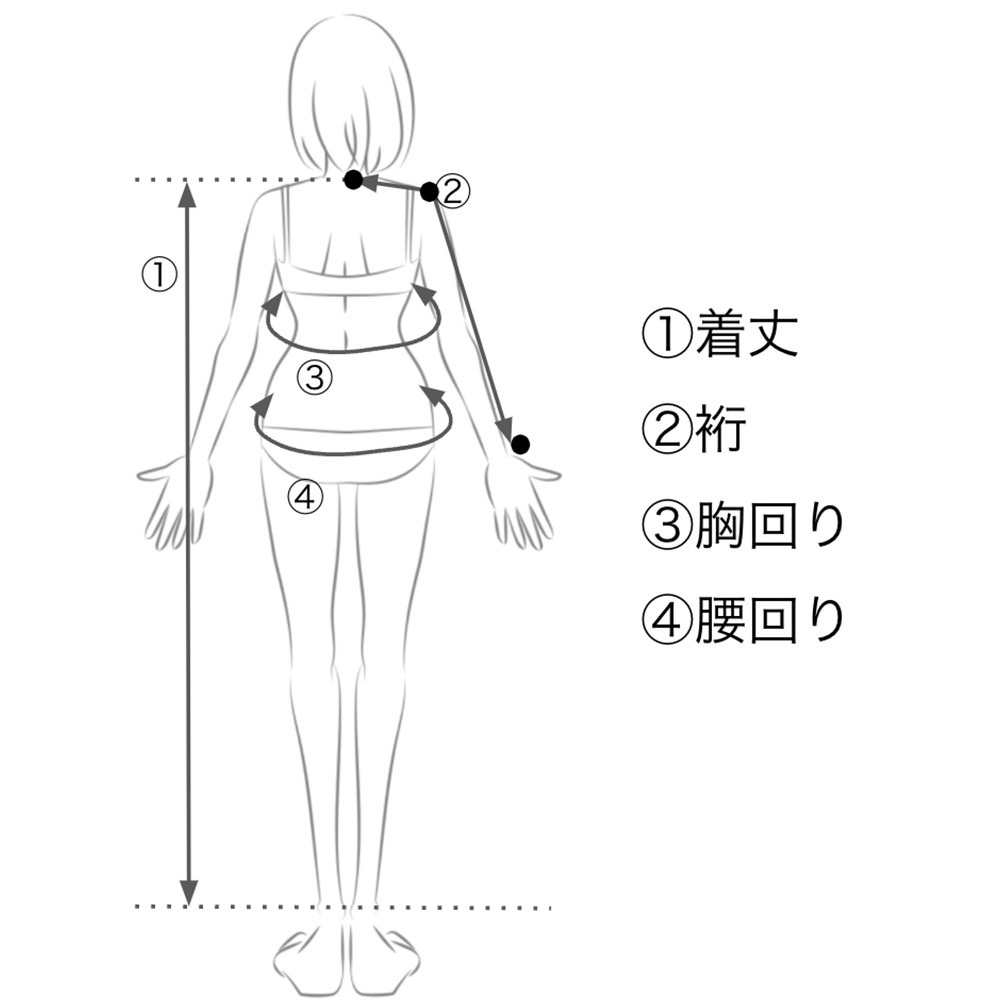

標準寸法は、①着丈 ②裄(ゆき) ③胸回り ④腰回り から割り出します。

標準寸法は自分の体型をベースにした寸法なので、既成の着物よりも着心地が良いです。

ですが感覚的にはパターンオーダーなので、職業やお稽古など自分のライフスタイルによっては標準寸法でも着にくさを感じることもあります。

茶道をされている方などは、前身頃(まえみごろ)の上前(うわまえ)部分を広めに仕立てる方が多いようです。

このようにライフスタイルに合わせたマイサイズ(感覚的にフルオーダー)で仕立てることで、過ごしやすくなります。

ーーーーーーーー

よくある

着付けのお悩み例

ーーーーーーーー

標準寸法を参考に仕立てても胸部分にシワが寄ったり、襟合わせがうまくいかないケースはありませんか?

この場合は抱き幅(だきはば/前身頃の胸部分の幅)に問題があります。

着付けだけではどうにもカバーしきれないのが現実です。

しかしこれは「仕立て」によって解消することができます。

初めてお仕立てをする人はまず標準寸法で作り、様子を見ることから始めましょう。

着ていくうちにシワが寄る部分が出てきたり、生地がもたつき着心地の悪さを感じる場合は、お仕立てを依頼する際に相談してみるといいでしょう。

着崩れてくるとその部分を触ってしまいますが、それを繰り返すことで生地がスレたりシワになったり、お気に入りの着物が傷む原因になります。

大切な着物を長く着るためには「寸法」がとても重要なんです。

仕立ての段階で寸法をしっかりと測り、仕立てることで着崩れることは無くなりますよ!

---------------------------------------------------

2.季節で変えるお仕立ての違い

日本には6月と10月に更衣(ころもがえ)をする習慣があります。

着物も、季節や気候・行く場所に合わせた素材や仕立てに変えることで快適に過ごすことができますよ!

どのような仕立て方なのか、ご紹介していきたいと思います。

ーーーーー

袷(あわせ)

ーーーーー

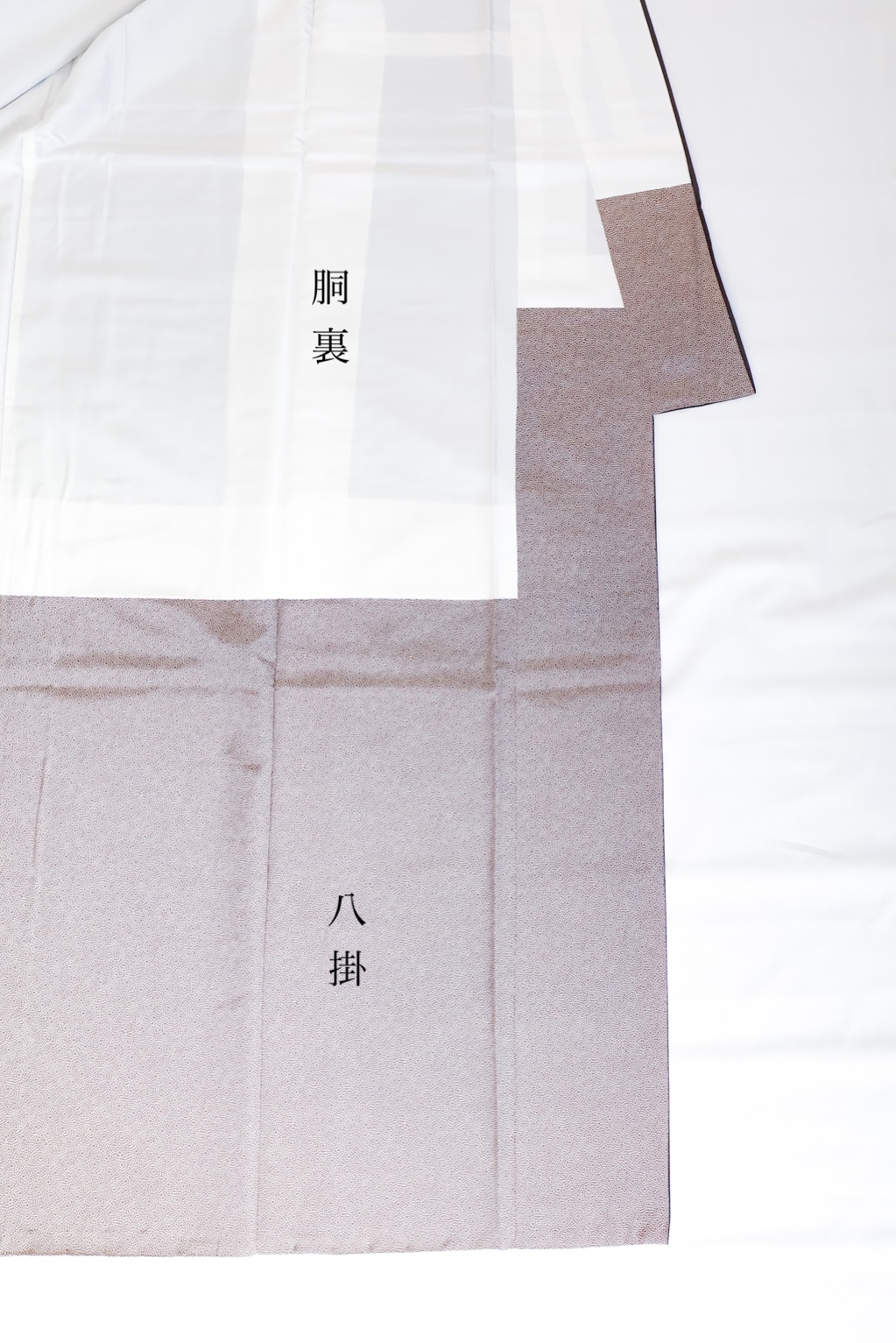

袷とは、裏地の胴裏(どううら)と八掛(はっかけ)をつけて仕立てたものです。

着物と全く同じサイズの裏地が全面についています。

一般的にいわれる着用期間の目安は10月〜翌5月頃です。

ーーーーーー

単衣(ひとえ)

ーーーーーー

単衣とは、裏地をつけず仕立てたものです。

ただし、生地が薄く繊細な着物には生地の補強や透け防止のために「居敷当て(いしきあて)」をつける場合があります。

一般的にいわれる着用期間の目安は6月〜9月頃です。

写真:居敷当てをつけた単衣仕立て

ーーーーーーーー

胴抜き(どうぬき)

ーーーーーーーー

胴抜きとは、胴の部分に裏地をつけずに仕立てたものです。

衿裏・袖の裏・裾回しの部分にだけ裏地がついています。

最近では4・5月や10月でもとても暑い日があるので、こういう日には胴抜き仕立ての着物が重宝されます。

ーーーー

応用編

ーーーー

こちらは応用編で、「単衣を袷に見せる」という仕立て方です。

外から見える部分だけ、裏地があるように見える仕立てになっています。

裏地がついているように見えますが実は単衣なんです。

八掛がついているように見える上前の部分(①)と袖口のふき(②)にだけ裏地が付けられています。

こちらも胴抜きと同様、「袷の時期だけど気温が高くて暑いな…」という日などにおすすめです。

単衣の場合は袖口が汚れやすいので、このように縁に裏地をつけておくと取り替えるだけで済むのでとても便利です。

昔と比べると気候が変わってきています。

その時の季節や気候に合わせてお仕立てをし着用することで、快適に過ごすことができ、着物ライフを楽しむことができますね。

---------------------------------------------------

〈お誂えコラム 其の2〉では寸法・季節ごとのお仕立てについてご紹介いたしました。

快適な着物ライフを過ごすためには「自分に合ったサイズの着物を着る」ということが大切です。

平山さんのサロンには、リサイクルショップでお手頃な価格で購入した着物をマイサイズで仕立て直してほしい、と持って来られる方がいらっしゃるそうです。

「仕立て直し」という一手間が加わることでより一層愛着が湧き、特別な一枚になります。

次回〈お誂えコラム 其の3〉では、実際に「平山留美のきものサロン」に仕立て直しの依頼をされた方にお話を伺い、Before・Afterでご紹介していきたいと思います!

ぜひご覧ください。

「お誂えコラム」一覧はこちらから⇩

https://www.kimonoplus.com/hashtag/658/ja-JP/2

-----------------------------------

▼プロフィール

平山留美のきものサロン代表

ーーーーーー

平山 留美さん

ーーーーーー

針を持って38年。

仕立てた着物は5000枚以上。

「お客様から顔が見える仕立て屋」をモットーに、縫って・着て・しゃべれる和裁士として活躍中。

神奈川県元住吉にて、「着物の全てを相談できる場所」を目指した「平山留美のきものサロン」を主宰し、浴衣講座や着付け教室・体験イベント・セレクトショップと熟練の和裁技術を軸に、和裁士の枠を超えた活動をされています。

〜認定資格〜

国家検定1級技能和裁士

東京技能士会理事

東京マイスター

ものづくりマイスター

▼監修

着物仕立 ひらやま

●住所:神奈川県川崎市中原区木月1丁目32号3

●電話:044-752-1629

●HP:https://www.hirayama-sitateya.com/index.html

---------------------------------------------------

▼STAFF

撮影:野中 真希

取材・文:キモノプラス編集部