【京都・大田子染芸】日本の美意識、多彩な色で表現する「虹染」の魅力に迫る!

着物は最盛期の時代から着物の地色は単色で仕上げ、染められていました。

その時代に、「多彩な色をかけ合わせて地色を染める」という染色技法を生み出し、新しい時代をリードした異端児「染色作家・初代 本郷大田子(たいでんし)」さん。

当時は大田子染めと呼ばれていたものが、身に付けた人たちから虹のような染物だと語られたことによって「虹染」と呼ばれるようになりました。周囲を驚かす、新しい発想があったからこそ生まれた「虹染」。

今回は、「虹染」を現代に受け継ぎ、魅力を伝え続けている大田子染芸の三代目 本郷公崇(ほんごう きみたか)さんにお話を伺いました。

【目次】

1.「名前のない、なんともいえない色」

2.虹染が生まれる工房

3.<大田子染芸>のこだわり

---------------------------------------------------

1.「名前のない、なんともいえない色」

ーーーーなんとも綺麗な色で、見惚れてしまいますね。

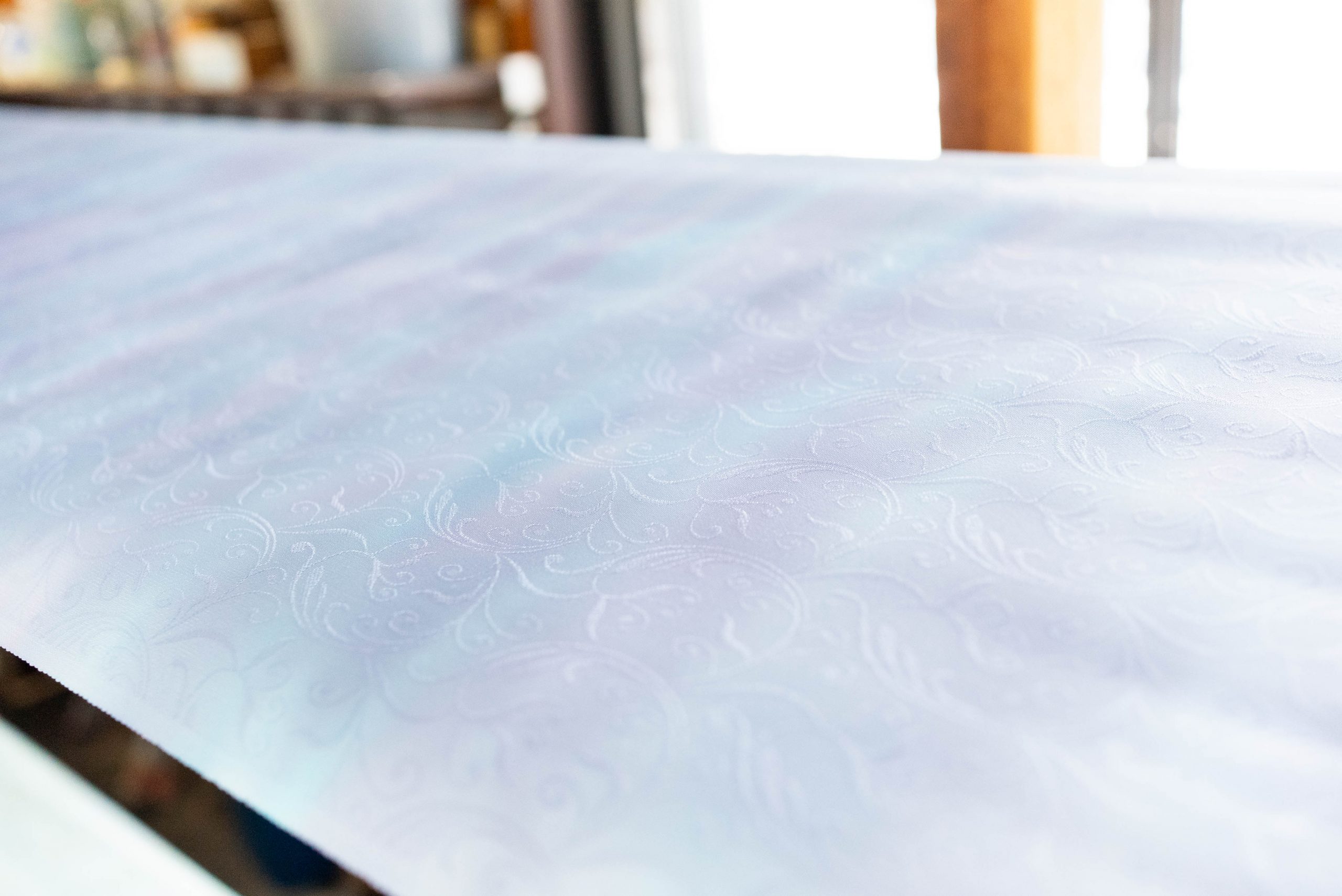

『これは色無地感覚で着れる小紋を染めた着物です。

何色かを重ねて染めるので色の数は限りなくあり、先代から受け継いだ技法はそのままに、表現する色や色の出し方を日々考えています。あらかじめ色合わせをし、どうなるかを考え少しずつ染料の配合を変え染めていきます。

「ぼかし」といえば、薄い色から濃い色・濃い色から薄い色というものが多いですが、虹染は染め重ねていきます。なので色合わせはとても大切です。

それと、大事にしているのは「陰影」です。綺麗な色だけだと平面的になってしまいますが、暗い色(錆色など)を乗せると影が表現でき立体感が生まれます。』

外の光に当てて見ると色の美しさがよくわかります。

『伝統色と言われる色には本当に沢山の色の名前がありますよね。青という色だけでも68色もありますし、それぞれに名前もついています。

よく、お客さんから「この色ええなぁ〜、何色って言えばいいんやろ、なんとも言えんいい色やな〜」って言われることがあるんですが、やっぱり日本人は名前のない「なんともいえない色」が好きなんですよね。』

ーーーーーー作品のインスピレーションはどこから来るのでしょうか?

『自然の中です。朝日や夕日、雲の形や川の流れの勢い、日々目にしているものからインスピレーションを受けています。』

工房のテラスでは京都の山々を見ながら家族や仲間達とBBQをしたりして楽しんでいるそうです。

実は、二代目の作品を見ても、モチーフが「自然」にあることがわかります。

ものづくりの感性が脈々と受け継がれているようです。

連山朝ぼらけ

「本郷大田子といえば連山」と言われるほど代表的な作品。

他にも「高山寺紅葉」や「夜桜」・「紫雲山脈」など代表作はたくさんありますが、どれも日本の美しい四季を着物に表現されています。(ホームページ参照:http://hongoutaidenshi.com/)

虹染を生んだのは 本郷公崇さんの祖父、初代 本郷大田子さんです。

十数年の歳月を費やして発明された虹染はその特質と功績が認められ、昭和50年に京都府より「創意工夫発明功労賞」が授与されました。

訪問着 「連山」

無地場が虹染になっているため、独特な美しい間を生み出しています。

---------------------------------------------------

2.虹染が生まれる工房

ーーーーー虹染はどのように染めるのでしょうか?

『まず約12〜13メートルの反物を柱と柱にくくりつけて、弛まないように貼ります。

染料をのせていくのと同時に乾いていくので手早く染めないといけません。

織物と違い染物は手早く作業し、早く乾かす方が綺麗に仕上がります。

よく、何を思いながら染めているのですか?と聞かれるのですが、あんまり何も考えていないですね(笑)

スピードが勝負ですから染め上がったイメージをもとに無心で染めていきます。』

1時間30分〜2時間ほどで染めてしまうそうです。

そんなに早く染めてしまうなんて驚きですね!

制作途中の振袖。ピンクに見える部分が虹染。

振袖ならではの華やかさ、虹染ならではの色彩が素敵です。

昔から用いられている「カチン(墨)」で輪郭を描いています。

ーーーーー虹染と京友禅の違いはなんですか?

『京友禅は、糊糸目で防染(ぼうせん/染液が染み込むのを防ぐこと)した紋様に彩色して、金彩や刺繍などを施した雅な伝統的表現を主としたもので、分業と言われる各専門の職人たちが手を施して作り上げられる工芸品です。

虹染は色合い表現に特化したもので、彩色や地染めなど色彩表現の部分を指しています。紋様表現には防染に蝋(ろう)を使う臈纈染(ろうけつぞめ)と併用して製作し、分業ではなく一人で最後まで仕上げています。』

虹染に使う染料。

色を合わせた時の表現のチェック

---------------------------------------------------

3.<大田子染芸>のこだわり

ーーーーーーものづくりにこだわりはありますか?

『最近だと、京風でいう「はんなり」した色を染めることが多いです。

ただ、時代によってお客さんの好みも変わっていきますので、大事にしたいのは作り手が表現したいものより、着る方が主役になるためにはどうしたらいいのかを一番考えたものづくりです。

ですから、年齢や着て行かれる場面・髪やお肌の色などを想像しながらいつも色合わせをしています。ただ、同じ作品を見ても住んでいる地域によって派手や地味など捉え方が違うので、そこが面白いところですね。

それと、作り手によっても好みがあるので、初代・二代目・三代目とそれぞれの虹染があります。そこも面白いと思うので注目して見て頂けたらと思います。』

---------------------------------------------------

工房に隣接する上賀茂神社の摂社、「大田神社」

大田神社の氏子という意で「大田子」のお名前をいただいたそうで、本郷家にとって代々とても所縁ある神社です。

今回は京都・上賀茂に工房を構える<大田子染芸>にお邪魔し、こだわり抜かれた職人のお仕事を拝見しました。

本郷さんからお話を伺う中で、色を表現する際の強い思いを感じました。

「着られた時にその方がより光り輝くように」と本郷さんは仰います。

虹染の魅力は、着る人をより美しくする『唯一無二の色』を染め上げることにあるのかもしれません。

---------------------------------------------------

▼プロフィール

本郷 公崇(ほんごう きみたか)さん

染色家

和装品を中心に洋装品や舞台美術・舞台衣装に使用する生地や内装用の生地なども制作

【代表作】

●鼓童結成25周年記念 坂東玉三郎・鼓童「アマテラス」

●日本舞踊とオーケストラ –新たなる伝統へ向けて–「プレリュード(沈める寺)」(振付:花柳壽輔/美術:千住博)花柳壽輔、坂東玉三郎(特別出演)

----------------------------------------

大田子染芸研究所

●住所:京都市北区上賀茂岡本町4番地

●電話:075-707-1128

●HP:http://hongoutaidenshi.com/index.php

---------------------------------------------------

▼STAFF

撮影:岩嵜一真

取材・文:キモノプラス編集部