【栃木県・足利織物伝承館】足利市と足利銘仙の歴史を学ぶ。

着物好きの中でもとても人気の高い「アンティーク着物」。

そのアンティーク着物の代名詞ともいえる「銘仙(めいせん)」は五大産地として栃木県 足利市、群馬県 桐生市・伊勢崎市、埼玉県 秩父市、東京都 八王子市で主に生産されていたと言われています。

以前「秩父銘仙」のご紹介をしましたが、今回は<足利織物伝承館>へお邪魔し「足利銘仙」について教えていただいたのでご紹介したいと思います!

【目次】

1.「銘仙」とは

2.<足利織物伝承館>で学ぶ、足利銘仙と足利市の歴史。

3.足利銘仙の「今」

-----------------------------------------------------------------------

1.「銘仙」とは

「銘仙」とは明治から昭和初期にかけて関東で盛んに織られた絹織物です。

お洒落着や女学生の制服として日本中で着用されていました。

銘仙の定義は「絹であること」そして「先染めで平織りであること」です。

産地別に特徴があるのでご紹介したいと思います。

◆足利銘仙

足利銘仙には「半併用絣(はんへいようがすり)」という技法が用いられています。

これは緯糸の一部を染めることで、スポットライトを当てたように柄が立体的に表現されているのが特徴です。

併用絣よりも効率的に生産できるため、コストダウン・大量生産が可能となり、手頃な価格で人気を博しました。

◆伊勢崎銘仙

五大産地の中で生産量が一番多かったといわれている伊勢崎銘仙。

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の両方に型紙を使って同じ柄を染め、それぞれの柄を合わせながら織る「併用絣(へいようがすり)」という技法を用いています。

繊細な柄と、なんといっても色数の多い鮮やかな色彩が特徴です。

◆桐生銘仙

桐生は「西の西陣、東の桐生」と言われる日本を代表する織物の産地です。

高級絹織物である「御召(おめし)」を模して、撚糸(ねんし)を用いた「御召銘仙」が作られていました。

小ぶりな柄行きが特徴です。

◆秩父銘仙

秩父銘仙は「ほぐし捺染(なっせん)」という技法を用いて織られています。

経糸にだけ型染めをし、1色の緯糸と織っていく、というものです。

その緯糸の色を変えるだけで色違いを創ることができます。

「玉虫色」というのが秩父銘仙の特徴の一つで、見る角度によって色味が変わります。

◆八王子銘仙

八王子銘仙は「カピタン織り」という細かい地紋の織り方が特徴的な銘仙です。

オランダの船長 キャプテン(=カピタン)が持参した織物に由来するそうです。

現在、八王子銘仙の生産は行われていませんが、カピタン織りの技術を活かし、ネクタイなどの小物が製造されています。

「銘仙」はアンティーク着物の代名詞ともいえる存在で、今でも人気は衰えません。

カジュアルシーンや普段着として着用するのがおすすめです!

-----------------------------------------------------------------------

2.<足利織物伝承館>で学ぶ、足利銘仙と足利市の歴史。

栃木県南西部に位置する足利市は昔から織物業で栄えており、大正から昭和初期にかけては「足利銘仙」の生産が盛んでした。

<足利織物伝承館>は織物を通して足利の街の歴史に触れることができるミュージアムです。

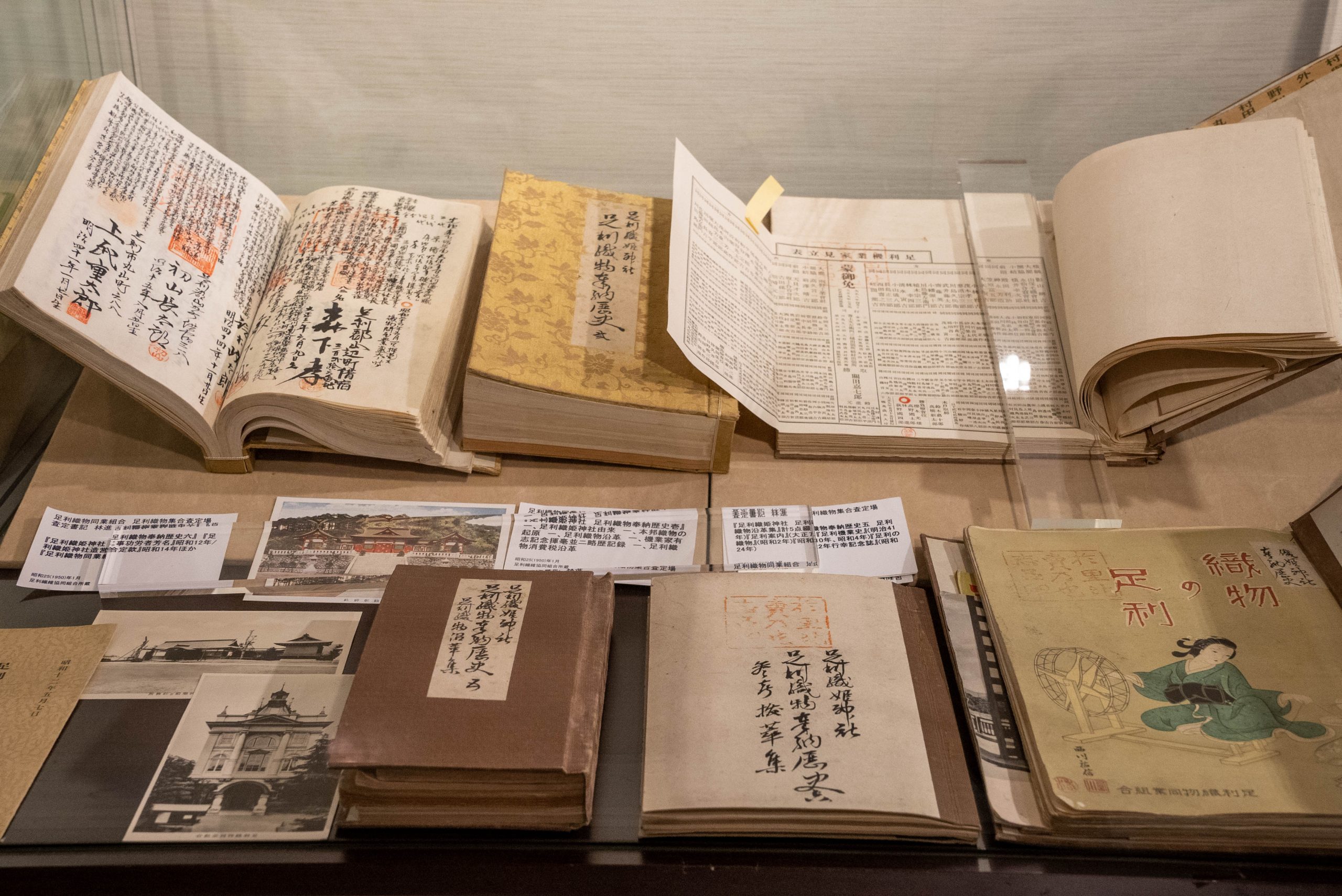

中に入ると「足利銘仙」についての資料がたくさん並びます。

足利銘仙の特徴として、糸にあらかじめ柄を入れる「先染め」という工程があります。

織る工程で柄を組み立てる従来の絹織物と違って、大量生産できることが特徴です。

材料である生糸ですが、最高品質の繭で富裕層の方向けの銘仙を生産・販売。

「くず繭」と言われるB級品の繭で作る銘仙は、色や柄にこだわり安価で生産・販売されていたため、B級品の繭の消費に役立ったのです。

足利銘仙に限らず銘仙自体がとても軽く、着ていて疲れることがないそうです。

裾が汚れたものは切って羽織にして着用されていました。

裏表がなく、汚れてしまったら裏返して着用することができるのでとても重宝されていたことが窺えます。

このポスターは女優である、田中絹代さんを足利本銘仙ポスターに起用した第一号作品です。

足利銘仙を全国に売り込むため「思い切った手を打たなければ駄目だ」という意見より、ポスターとレコードを使用し宣伝することが決まりました。

そして「日本一を目指すのならば、日本一の画家に描いてもらわなければ」ということで数々の有名な画家に依頼されていたそうです。

また、その時代の有名な女優や歌手を起用したことも功を奏したようです。

出来上がったポスターは女子中等学校に配布されたり、国内はもちろん、満州や朝鮮・台湾など海外にも送られていました。

足利銘仙が全国に広まった理由として、「メディア戦略が上手だった」ということが言えます。

<足利織物伝承館>ではたくさんの足利銘仙が展示されています。

銘仙はお洒落着として着用していた為、振袖などの晴れ着とは違って綺麗な状態で残っているものは少ないそうです。

これらはコレクションとして所有されている方からお借りしているそうで、春と秋に入れ替えが行われます。

たくさん展示される色鮮やかな足利銘仙をぜひ近くでご覧ください!

-----------------------------------------------------------------------

3.足利銘仙の「今」

残念ながら現在、足利銘仙は生産されていません。

量産するために柄を描く人や型を掘る人、経糸を染める人など「分業制」にしてしまったからなんです。

昔から織物業が盛んだった足利市。

人が手で織っていたのが機械で織るようになります。

すると織機(しょっき)を作る人が出てきたり、とだんだん業種を変えていったそうです。

産業として少しずつ変わっていきましたが、今でも繊維業者が多く、織物業の技術を生かして染色業やニット加工・レース加工など繊維にまつわる業種の方が多くいらっしゃいます。

デザインは足利商工会議所でデータ化して保存されています。

すでに生産はされていない足利銘仙ですが「洋装の生地の柄として使用できないか」というところから、色々な取り組みが行われているそうです。

-----------------------------------------------------------------------

今回は「足利銘仙」についてご紹介いたしました。

現在 生産されていないのがとても残念に思いましたが、今でも人気の足利銘仙。

美しく斬新なデザインにも関わらず安価であった足利銘仙は日本中の人々に愛用されました。

<足利織物伝承館>に行けばたくさん展示されていますよ!

足利銘仙について、また足利市の歴史を学んでみませんか。

----------------------------------------

足利織物伝承館

●住所:栃木県足利市通3丁目2589 足利織物会館2階

●電話:0284-22-3004

●開館時間:10:00〜16:00

●休館日:年末年始・お盆休み

●入館料:無料

●HP:https://orimono-densyokan.com/

-----------------------------------------------------------------------

※データは2021年11月時点での情報です。

最新の情報は施設にお問い合わせください。

▼STAFF

モデル:桜井 あやこ(アウグストゥス)

撮影:岩嵜一真

取材・文:キモノプラス編集部