【インタビュー前編】着付け師・古久保芳栄さんに聞く、奥深い十二単との出会い。

京都府東山区にあるウェスティン都ホテル。

その中にある『ビューティサロンPure』の4代目代表、古久保芳栄さん。

古久保さんはこのお店で、成人式や結婚式など人生の節目を迎えるたくさんの方の'キレイ'を叶えてきました。

また、古久保さんは十二単の着付け師としても活躍されています。

今回は、そんな古久保さんにお話を伺いました。

古久保さん協力の十二単企画はこちらから⇩

時を越えた女性憧れの衣装、十二単の魅力に迫る!①

https://www.kimonoplus.com/columns/838/lang/ja-JP/5

時を越えた女性憧れの衣装、十二単の魅力に迫る!②

https://www.kimonoplus.com/columns/851/lang/ja-JP/5

時を越えた女性憧れの衣装、十二単の魅力に迫る!③

https://www.kimonoplus.com/columns/872/lang/ja-JP/5

----------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

'キレイ'を叶える始まりは、学生時代から

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メイクに興味があり、メイク学校に通っていたという学生時代。

「メイクだけより、ヘアメイクができるほうがいい」という友人のアドバイスを受け、美容室で勉強することを決意します。

『美容室を探していた時に、友達に美容室を紹介してもらって。

それが今の主人のお店だったんですけど、ちょうどお店をオープンするときでスタッフを募集していたので、ここにしようと。

そこからは、地獄の日々でした(笑)

でも、その間に色んなファッションショーのお手伝いの仕事が入ってきて、自分のやりたかったことがさせてもらえて嬉しかったし、それを楽しみに頑張っていました。』

その後、ご主人との結婚が決まり、東京でフリーのヘアメイクアーティストとして活動。

しばらくして、義理のお母様が京都のウェスティン都ホテルに美容室を開くことになり、京都へ帰ることに。

『ある日、母から美容室を新規オープンするから京都に帰ってきてほしいと言われたんです。

それまでブライダルには全く関係ないテレビや撮影などのヘアメイクをしていたので不安だったんですけど・・・腹をくくるしかないなと思って(笑)

京都に帰って、いちからブライダルのヘアメイクや着付けの勉強をし始めました。

着付けに関しては、〈全日本婚礼美容家協会〉というところでお稽古して、試験を受けて・・・の繰り返しでした。

あとは、ネイルの学校にも通いました。

あの頃は、本当にドタバタの日々でしたね(笑)』

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十二単との出会い

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

——十二単を着付けられるようになったきっかけは?

『全日本婚礼美容家協会に所属している東京の先生で、〈高倉流東京道場〉という道場の会頭をしておられる方がいらっしゃって。

義理の母が興味をもって通いだしたんですけど、「あなたも通いなさい」と言われました。

でも、途中から私の方が沢山通うことになって・・・(笑)

それで教授の資格をいただいたという流れなんですけど、お稽古に行くまでは十二単には全く興味なかったんです・・・。

でも、実際に皇室に上がってらっしゃる先生から直接指導を受けて色々なお話をきくと、発見がたくさんあって。勉強すればするほど、皇室だったり十二単に興味が沸いてきました。』

——十二単を着付けられる方は少ないんですか?

『独自のやり方でなさっている方は沢山いらっしゃいますが、衣紋道(えもんどう)として流派のやり方にのっとってされている方は決して多くはないです。

衣紋道を一言でいうと、十二単に代表される装束のお服上げ(おふくあげ)で、知識や技術の集大成とされています。

そこには、礼法や、所作の美しさ、きちんとした着付けの手技があります。

位の高い方には、礼法にのっとって着付けていく。マナーを守りながら着付けていく所作が必要とされています。』

※お服上げ・・・装束衣装を着付けること

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十二単、知れば知るほど奥深いんです

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

着物の着付けもされる古久保さん。

やはり、十二単と着物を着付けるのには違いがあるのでしょうか。

『十二単を着られる方を〈お方様(おかたさま)〉というんですが、十二単をお服上げするときには、

・お方様と同じ目線で着付けをしてはならない

・お方様の顔を見たり、触れてはいけない

など沢山の決まり事があります。

まず、お方様が来られるとき、視線は下を向いているので空気で感じます。

来られたなと思ったら、お辞儀をして、膝行(しっこう・・・座りながら歩くこと)をしてお方様の前まで行きます。』

この'膝行'。

これが出来ないとお服上げはできないそうで、道場では膝行の練習からがスタートなんだそう。

『お方様の前までいったら、お辞儀をしたときに息を床に吹きかけて、大きく息を吸ってからお服上げがはじまります。

気持ちを整えてからでしか、お服上げをすることはできません。

また、お服上げをするときには、余計な動きをしてはならない、何回もやり直しをしてはならないという決まりもあります。

なので、紐を結ぶときや整えるときも1回で決めなければなりません。集中力がとても大切なんです。

やはり'衣紋道'というだけあって、茶道や剣道などと同じく〈礼に始まり礼に終わる〉という精神面が重視されています。

そのピリッとした空気感などは、着物の着付けとはまたひと味違うものがありますね。』

----------------------------------------------------------------------------------

前編では、現在に至るまでの経緯や、十二単を着付けるようになったきっかけなどについて伺いました。

後編では、十二単の人気の理由や古久保さんご自身についてお伺いします。

お楽しみに!

【古久保芳栄】

京都市中京区生まれ。

紋章工芸を営む両親のもとに生まれ育つ。

フリーのヘアメイクアーティストとしての活動後、京都のウェスティン都ホテル内にある『ビューティサロンPure』4代目代表に就任。

プライベートでは犬を飼っており、一緒にドライブや旅行に行くのが趣味。

※プロフィールは、2021年11月の取材時点での情報です。

----------------------------------------------------------------------------------

▼STAFF

撮影:秀平(UNPLUGGED)

編集・文:キモノプラス編集部

関連記事

-

<PR>三結衣展(みゆいてん)~リユースきものの魅力~

-

<PR>【三越 秋の京呉服均一会】三越ならではの品質で、きものは裏地、帯は帯芯付「お誂え・お仕立付」の均一価格でご紹介

-

《洋服地&輸入生地 × 和装アイテム》を販売する着物屋が オリジナル商品「総柄紋織デニム着物」を先行予約販売開始

-

<PR>京と江戸有名老舗 きものと帯大競演

-

<PR>きもの愛好家のみなさまへ 「三越 春のきもの紀行」のご案内

-

<PR>【三越 春の京呉服均一会】三越ならではの品質で、きものは裏地、帯は帯芯付「お誂え・お仕立付」の均一価格でご紹介

-

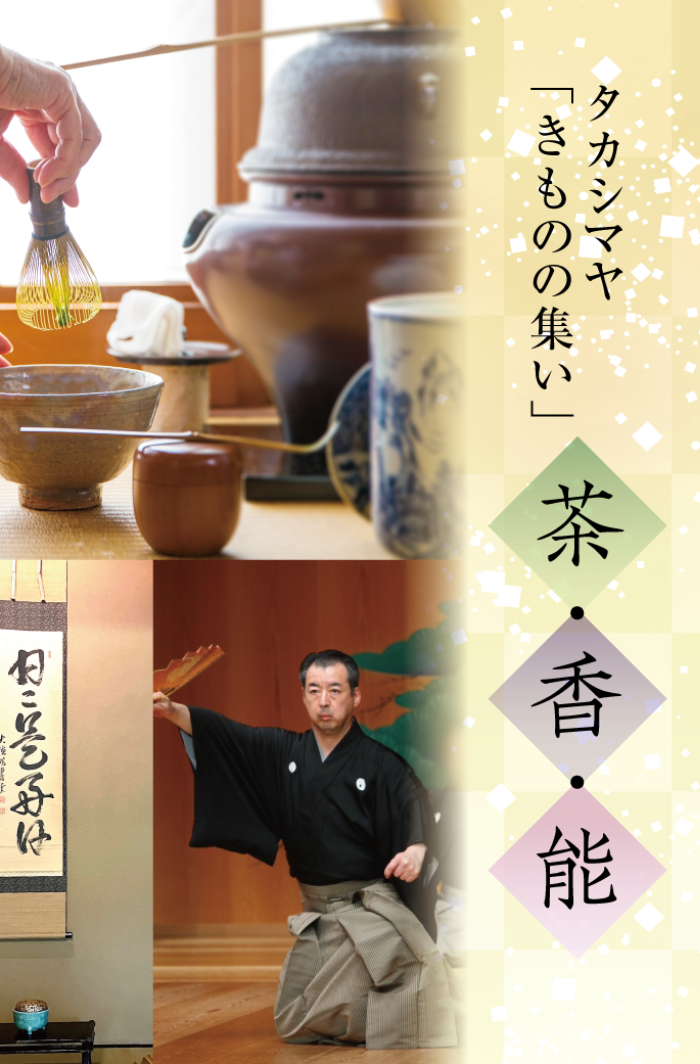

<PR>タカシマヤ「きものの集い」茶・香・能 11月26日(日)田園調布「臨清庵」にて開催 参加者募集中

-

着物で異業種交流会 「ビジネスで着物を着る」を提案する着物講座