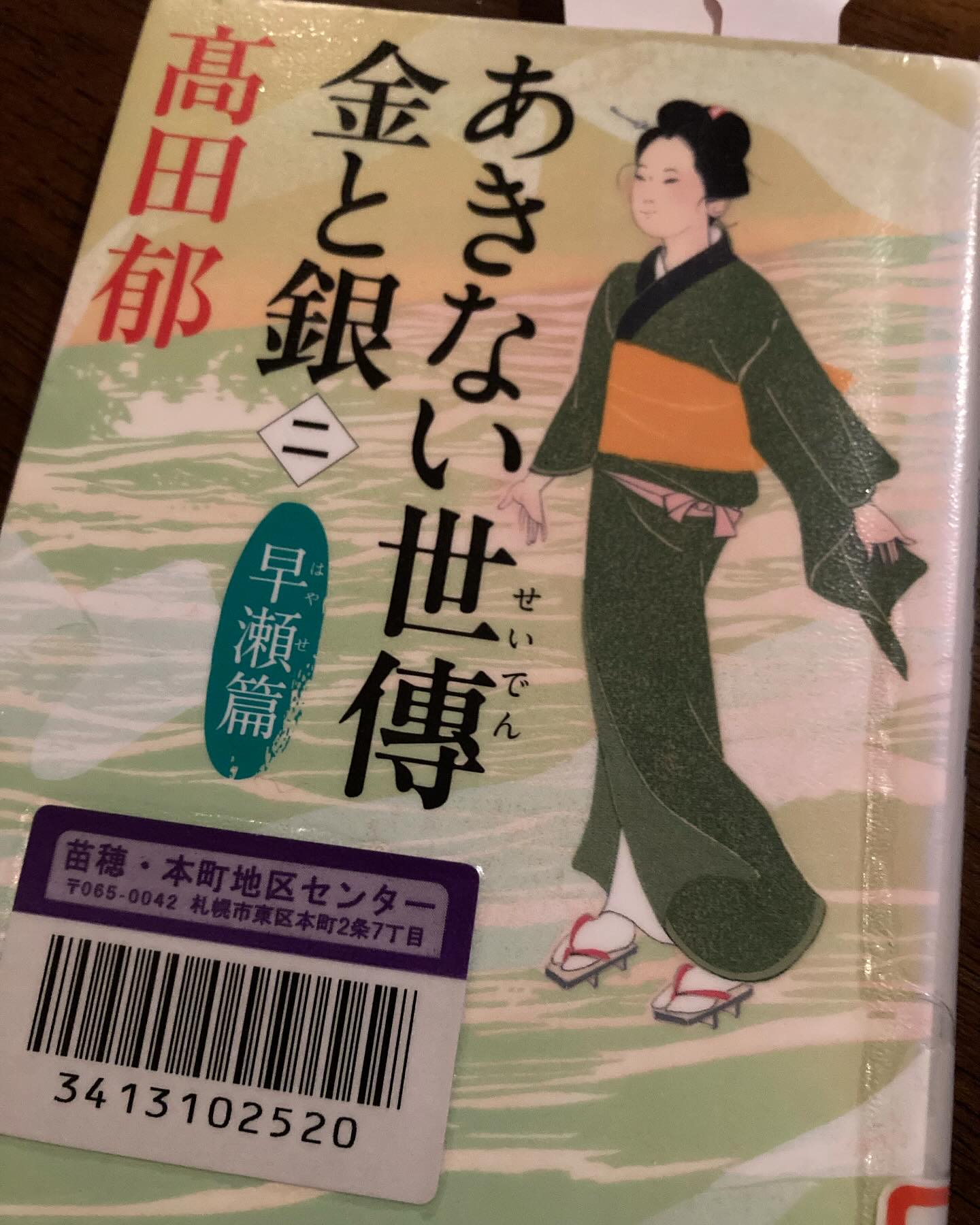

【お茶会特集①】伝統文化の1つ、茶道ってどういうもの?

日本の伝統文化の1つ、「茶道」。

茶道には、おもてなしの精神やわびさびの心など、美しい魅力がたくさん。

しかし、茶道ときくと

(初心者には厳しそう・・・)

と感じる方は多いのではないでしょうか?

・・・実はそんなことないんです!

難しく思われがちですが、茶道にも種類があり、初心者さんでも気軽に参加できるお茶会はたくさんあります。

このお茶会特集では、そんな茶道初心者さんに向けて、お茶会に関する知識や情報・魅力をたっぷりお届けしていきます!

知れば知るほど魅了されるお茶の世界とは、どのようなものなのでしょうか。

【目次】

1.茶道ってどういうもの?

2.茶道の歴史って?

3.表千家・裏千家の違いとは

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.茶道ってどういうもの?

茶道とは、亭主(=お茶会の主催者)が自ら抹茶を点て、客人をおもてなしすることです。

そこには、亭主と客人が心を通い合わせる空間が広がります。

また、茶道は

・お客さまをもてなす作法

・茶室のしつらえ

・懐石料理や和菓子

・花入(花を飾る器)や茶碗といった工芸品

このように、いくつもの分野が融合した総合文化です。

茶道のおもてなしには「茶事(ちゃじ)」と「茶会」の2種類があります。

「茶事」は、気心の知れた方々を少人数招き、懐石料理やお酒、和菓子を召し上がった後、お点前で抹茶を差し上げるフルコースの正式な茶会のことで、途中の休憩も含め4時間程かけて行われます。

一方で「茶会」は、比較的大勢のお客さまを招き、抹茶と和菓子ででおもてなしするような略式スタイルのことをいいます。

茶会は、茶事に比べて気軽に参加しやすい集まりなんです!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.茶道の歴史って?

日本にお茶が広まったのは、鎌倉時代。

栄西という僧が中国からお茶を持ち帰ったのが始まりとされています。

その頃、お茶は高級品であり、限られた人しか飲めないものでした。

室町時代になると、人々が集まる場所で抹茶を点てて出されるようになり、やがて茶室をつくって亭主が客人をもてなす「茶の湯(ちゃのゆ)」のかたちに発展しました。

その頃お茶の世界は、ただ娯楽としてたのしむ華やかなものでした。

大きく変化したのはその後。

「千利休」により、「侘び茶(わびちゃ)」が誕生します。

侘び茶とは、今までの茶の湯のかたちにわびさびの精神を取り入れたもので、余計なものを取り除いた小さく簡素な茶室のありさまや、人との交流を大切にするおもてなしの精神が重視されています。

千利休が完成させた「侘び茶」のスタイルは、現在の茶道の原型となっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3.表千家、裏千家とは

茶道には様々な流派がありますが、その代表ともいえる流派が「表千家(おもてせんけ)」と「裏千家(うらせんけ)」です。

さかのぼること江戸時代。

千利休が亡くなったあとも、子孫たちにより茶の湯の歴史は続いていました。

そして、千家は利休のひ孫の時代に3つに分家します。

それが、現在の茶道の主流であり、『三千家』と言われる「表千家」「裏千家」「武者小路千家(むしゃこうじせんけ)」です。

では、これらはそれぞれどういった違いがあるのでしょうか?

どの流派も「客人を心からおもてなしする」という根本は一緒です。

流派によって変わるもの、それは「作法」や「使用する道具」、「重視するスタイル」です。

例えば、お茶の点て方でいうと、表千家や武者小路千家はあまり泡を点てないようにするのに対し、裏千家ではしっかりと泡を点てるといった違いがあります。

スタイルでも以下のような違いがあります。

・表千家

伝統を重視した茶道。千家流茶道の本流。

・裏千家

革新的で時代に合わせた茶道。茶道の最大人口数を誇る。

・武者小路千家

合理的で無駄のない所作を重視。

それぞれの流派の違いを学び、自分に合ったスタイルの茶道を楽しんでみてくださいね。

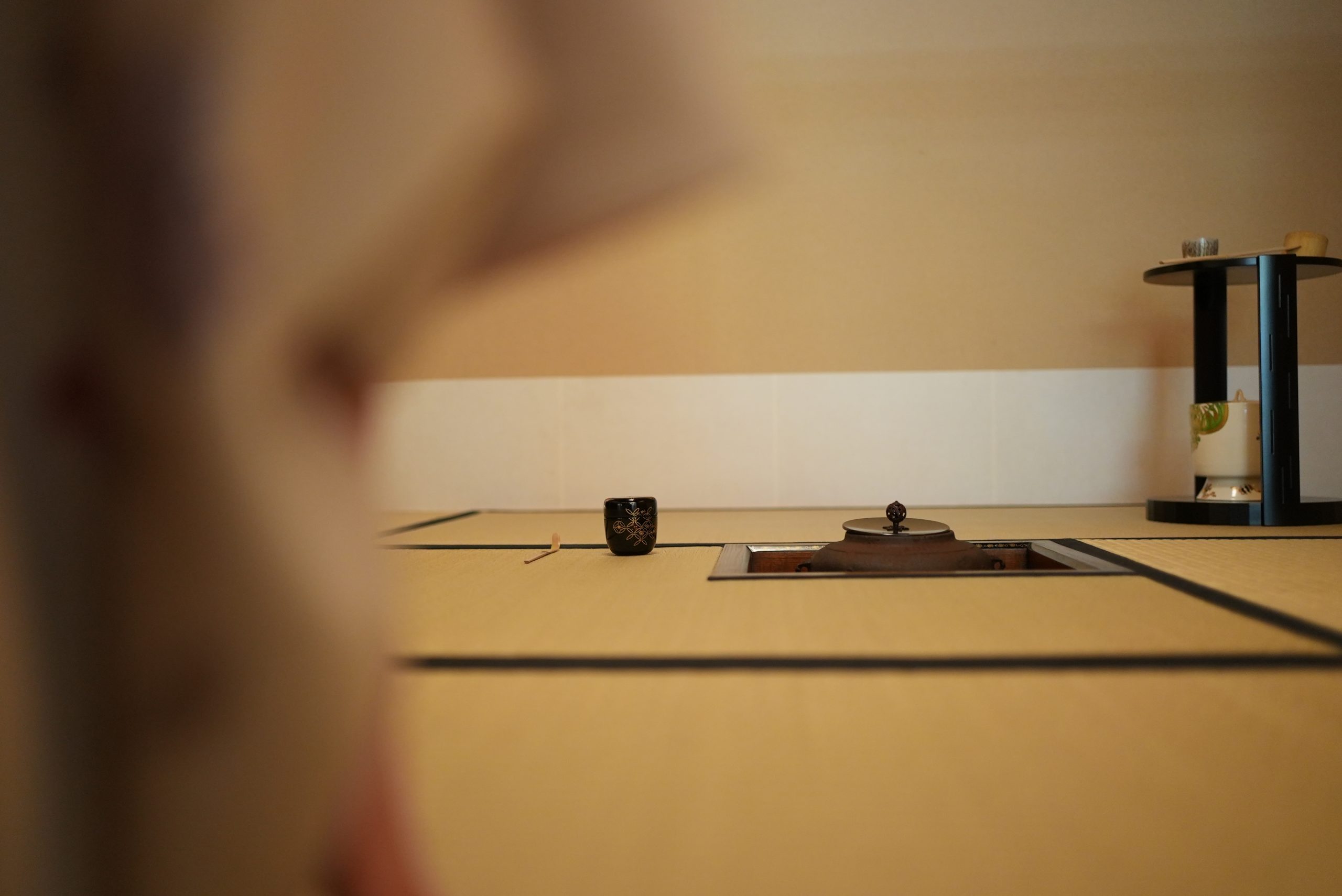

●〇ミニ豆知識〇●

ここで少しミニ豆知識。

障子にあるこの継ぎ目縦線。

実はこの線が中心を通っていれば、このお茶室が裏千家流であることを表しているんです。

流派によっての特色は、このように随所にあるんですよ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お茶会特集、いかがだったでしょうか。

初回は、茶道の基礎や歴史について学びました。

お茶会特集では今後、

お茶会でよく聞く専門用語

お茶会でのマナーや必要な持ち物

お茶会での服装

などを随時アップしていきます。

お楽しみに!

お茶会特集トップはこちらから

https://www.kimono-plus.com/hashtag/434/ja-JP/2

撮影:岩嵜一真

撮影協力:茶瑠 BY 淡交社

着付け・モデル:猪尾雪乃

編集・文:キモノプラス編集部