SNS総フォロワー数6万人超! 人気着物スタイリスト・うさこまさんインタビュー<前編>

着物スタイリストであり、アンティーク着物やリサイクル着物を扱うお店「うさぎ小町」の店主であり、二児のママでもあり、インフルエンサーとしても活躍するうさこまさん。

現代ファッションとレトロな趣をバランスよく取り入れた“青文字系”スタイリングや、枠にとらわれず自由に楽しむ着物スタイルの提案は、10代〜30代を中心とした着物女子から絶大な支持と共感を得ています。

そんなうさこまさんに着物の楽しみ方やSNSの取り組みについて、いろいろ聞いてきました。前編の今回は、着物を始めたきっかけから、着付けのコツ、お店を始められるまでをお話ししてもらいました。

スタイリストうさこまさんプロデュース!読者さん変身企画

第一弾<憧れの和洋MIXコーデで着物デビュー編>はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/645/lang/ja-JP/3

第二弾<和洋MIXにプラス!個性派アレンジ編>はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/664/lang/ja-JP/3

第三弾<お悩み解決!王道・アカ抜けコーデ編>はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/685/lang/ja-JP/3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめの一歩は漫画への憧れから。

うさこまさんのオシャレバイブルとは?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

——まずは今日のコーディネートについて聞かせてください。

うさこまさん(以下、敬称略):今日は和柄を一切使わないコーディネートです。帯と着物はリサイクル品で、顔まわりの半衿に現代物を使うことで今風の雰囲気をプラスしました。全体が茶系なので、帯周りはチョコレートの帯留めで茶色を添えながら濃いめの色で引き締めて。

ネイルを秋仕様に変えたばかりなので、今日はネイルが隠れた主役。爪の色味を軸に考えました。ネイルを主役にコーディネートを楽しむことはよくあります。今日は全身好きな色味に包まれています。

私はウィッグもよく使いますが、今日は着物の茶色が明るい色味で今の髪色と私の肌色に合うのでヘアメイクはほぼ普段仕様ですね。イヤリングと指輪はお気に入りのもので、派手すぎない華やかさを添えました。

柄物に柄物を合わせることって、洋服だと上級者さんのコーデで難しいイメージだけど、着物だと案外きれいにすとんとまとまってくれる。今日は着物も帯も格子柄だけど、不思議とマッチするのが着物の面白いところですね。どんな小物を足すかもとても大切で、小物だけでもまた違った雰囲気になれる。楽しいですよね。

——襦袢についても伺いたいです。今日はどうされていますか?

うさこま:襦袢は、上は「ジュポネ」の筒袖半襦袢、下は「ホムシュ」のプリーツ裾除けを着用しています。イメージとしては二部式襦袢のような姿です。このプリーツの裾除けは見せて着てもかわいいんですよ。半襦袢は筒袖だから振りはないんですけど、見せるものでもないので普段着では気にせず着ています。

私は、TPOに合わせて長襦袢と半襦袢を着分けています。今日コーディネート体験していただいた松川さんもそうでしたけど、長襦袢は絶対着なくちゃと思っている方はとても多いですよね。

着物ってこうでなくてはいけないと考えられがちなんですけど、フォーマルなシーン以外、とくにカジュアルな着物は自分の楽な形でいいと私は思っています。

ただやっぱり基本的なことはとても大事なので、きちんと知っていてほしいとも思います。知識がある上でそうするのか、知識がなくてそうなったのかでは意味が違ってきますので。

発信するときも“セオリーとしてはこうだけど、私はこう思うのでこうしている”という形で伝えるようにしています。それぞれの考え方があって、それぞれが違っていていいと思うので、あくまでこういう考え方もあるんだと参考にしてもらえるとうれしいですね。

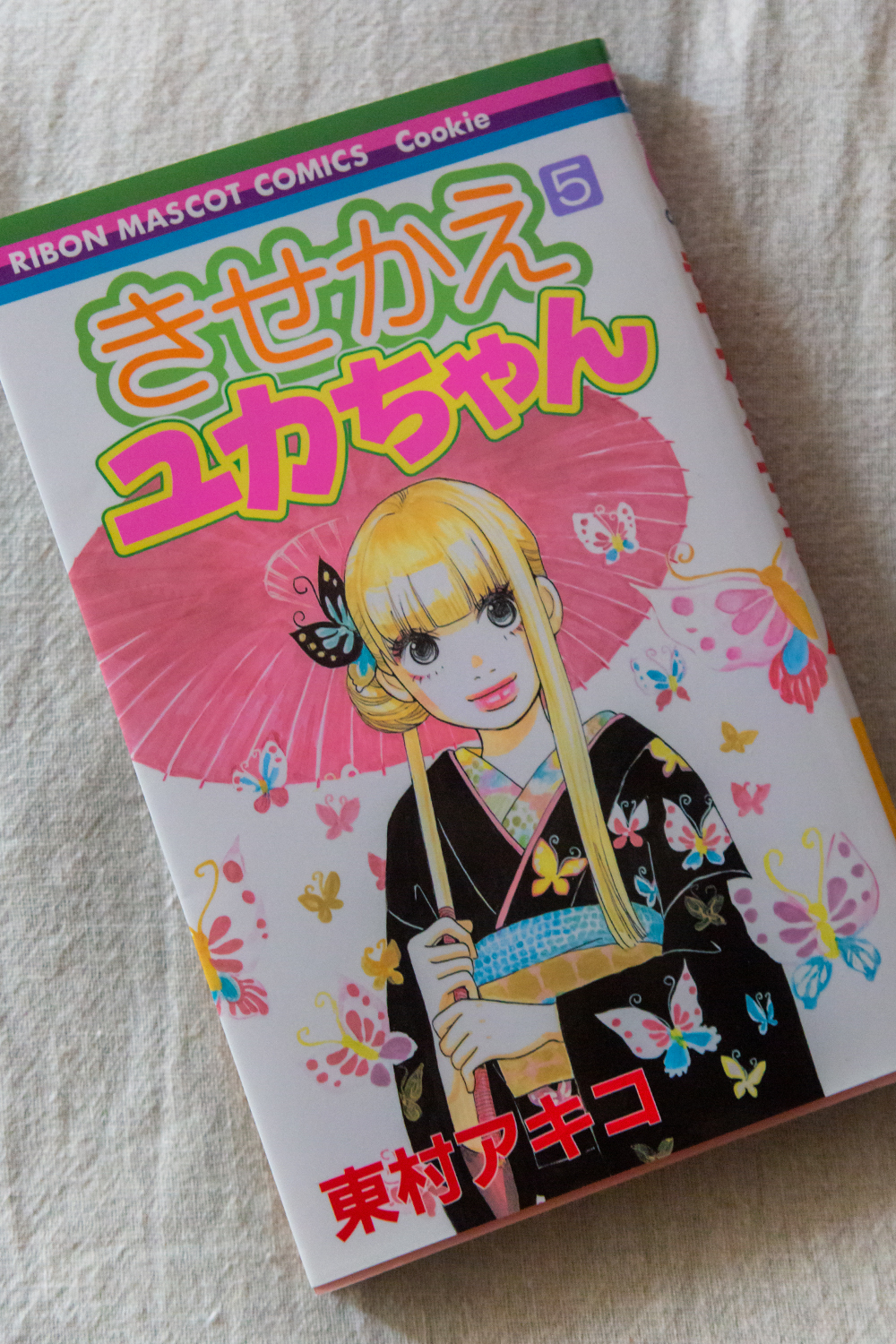

※うさこまさんが影響を受けた漫画「きせかえユカちゃん」 (りぼんマスコットコミックス)

——うさこまさんが着物を着るようになったきっかけは何ですか?

うさこま:小学2年生くらいのとき、高橋留美子さんの漫画『犬夜叉』のキャラになりたいと思ったのが、着物へ興味を持った最初です。主人公の女の子が戦国時代へ突然タイムスリップしちゃうお話なんですが、好きなキャラが着物を着ていたんです。

それを家族に話したら、両方の祖母からそれぞれ「好きにしていいよ」とお下がりの着物をくれて。それまでも節目のお祝いやお正月には着せてもらっていたけど、自分から着物を楽しみたいと思ったのはそれがはじめて。そのときはまだコスプレに近い感覚でしたけどね。

オシャレとして着物を大好きになったのは、小学5年生のときに出会った東村アキコさんの漫画『きせかえユカちゃん』がきっかけですね。

オシャレが大好きな小学生の主人公・ユカちゃんとみどりちゃんが巻き起こすコメディ漫画なんですが、その中で二人が着物をアレンジして洋服みたいに着ていて衝撃を受けました。

着物もこんなにかわいくオシャレに着られるんだ!って。それまでは“着物=伝統的なもの”と考えていたけど、オシャレ着の一着としてとらえるようになりました。

そこから現代アレンジも勉強するようになって、中学・高校時代には着物にポンチョやブーツを合わせたアレンジコーデでたまに出かけていました。

着物に限らず、オシャレ自体を好きになったのが、私は漫画やアニメの影響が大きいですね。ユカちゃんと安野モヨコさんの『ジェリービーンズ』の二冊は、私にとって永遠のオシャレバイブルです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

独学で覚えた着付け。上達のコツは自分と体型が似ている人を研究すること

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

——着付けについてはどうやって学ばれたんですか?

うさこま:独学なんです。とりあえず着てみて。なんでもやりたいと思ったことはわからなくてもまずはやってみる、勢いで進むタイプなんです(笑)。最初は着付けとも呼べない、ぐちゃぐちゃなところから始めて。

今は着付けや着こなしの動画が簡単に探せるけど当時は全然なかったので、お手本はいろいろな方のブログでした。着物のブログを片っ端から見て、素敵だなと思った人のブログをチェックして、その方をなぜ素敵だと思うのかを自分なりに研究していました。

着物や帯の組み合わせはもちろんなんですけど、どうしてそのコーデがその方に似合っているのかを考えました。

体型、顔の系統や形に対してどういう着付けが映えるのか、帯の位置や半衿の出し方、衣紋の抜き方、合わせの深さ、おはしょりの処理、帯揚げの出し方などめちゃくちゃ細かいところまでチェックしていましたね。

着付けの上達方法やコツについては普段からよく聞かれるんですけど、私は素敵だなと思う人と自分の着付けをどこが違うのか見比べてみたり、自分と体型や顔の形が似ている人の着付けを見て良くも悪くもお手本にしたりしていました。

あとはひたすら“着て、写真を撮って、チェックする”を繰り返す。

今も素敵な人のSNSのチェックや、自分の着付けがどういう状態なのかという確認は日課のように続けています。一度ついたクセってなかなか抜けないから写真にとって残す。写真で見るとどこがどういう風に変わったかに気がつけるので。気づけないことには成長もできない。

※キモノプラスの読者変身企画で着付けをするうさこまさん

うさこま:知り合いの着付けの先生からの受け売りですが、着付けで絶対に押さえておきたいポイントは、顔の中心にくる部分はきれいにそろえるということ。中心から見える範囲のシワをきれいに整えれば、サイドにシワが寄っていたとしてもきれいに見える。

私の場合、独学だったことも関係していると思いますが、着付けには正解がないと思っているので、こればっかりはもうずっと磨いていくしかないものなのだと思います。年齢を重ねていくにつれて目指す着付けも、似合う着付けも変わってくるでしょうし。

“自分に似合う”を知ることは自分と向き合わなくてはいけないから、実は一番難しくてしんどい作業。でも、それさえも楽しいと思えちゃうのは、結局着物に魅了されているからなんでしょうね。

着物は実際に着てみないとわからないことがたくさんあるので、まずは着てみてほしいんですよ。出かけなくてもいいから、自分なりに着て1日過ごしてみる。“習うより慣れろ”とはよく言うけど本当にそれです。

私も最初のころは、丸1日着ていられなかった。疲れちゃって。単純に着物の締め付けに身体がなれていないということもあるけど、ほとんどは着付けと姿勢の問題。着付けって本の通りに着ればいいというものではなくて、たとえば腰紐の位置も人によって正しい場所は違うんです。

とくに女性は体調の乱れが激しいので、その時の体調に合わせた着付けを考えなきゃいけない。

“習うより慣れろ”というのはそういう部分も含めてなんだと思います。

着てみてどう感じたかで調節をしていくしかない。腰紐を一本減らそうとか、帯位置を下げてみるとか、ここは緩めておこうとか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一番大切なのは“ときめき”。リアルクローズなスタイルを提案するお店に

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※神奈川県川崎市に構えるお店「うさぎ小町」

——現在、いろいろな肩書きを持つうさこまさんですが、現在に至るまではどのような道のりだったのでしょう?

うさこま:最初にお店「うさぎ小町」を立ち上げて、お店のPRをするためにSNSを始めて、それをきっかけにスタイリストのお仕事をするようになりました。

——学校を出てすぐに起業されたのですか?

うさこま:いえ、アパレルの仕事に就いてショップ店員をしていました。社会人時代はものすごく忙しかったこともあって、その間は着物からもすっかり離れてしまっていました。ちょうど着物スランプみたいな時期も重なって自分が着たい着物を見失っていたころでもあります。

その後、結婚・妊娠をして仕事を辞めたら、突然やることがなくなってしまった。常に何かしていないと満たされない性分なので何かできることを探していたら、古物関係の仕事をしている主人が「着物、好きだったじゃん」と言ってくれたんです。

それで改めていろいろなリサイクルの着物専門店について調べてみたら、店主の方がどの方も個性的で楽しくて。置いてある着物もそれぞれのカラーが出ていてとにかく面白い。着物を商売にする、ということに興味が湧いてきました。

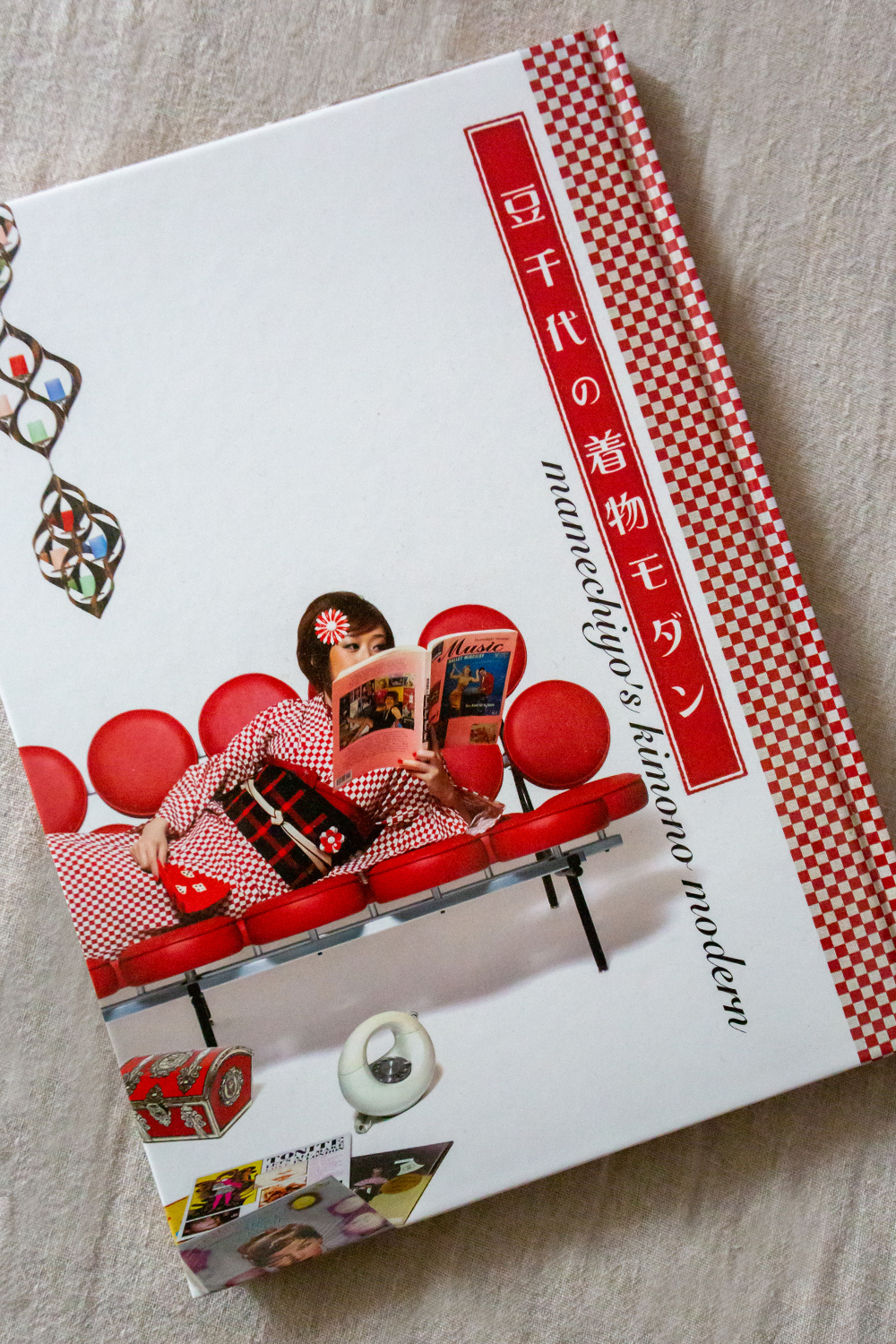

※うさこまさんが衝撃を受けた本「豆千代の着物モダン」 (マーブルトロン)

うさこま:お店を始めるにあたって、もっときちんと着物の知識と技術をつけなくてはいけないなと思い、古本屋さんを巡って着物関係の本をひたすら集めて、死に物狂いで勉強しました。そのときに豆千代さんの本「豆千代の着物モダン」に出会ったんです。

今まで見知った着物とはまったく違って、とても個性的なスタイリングなのに、着付けは崩していなくとてもきれいな仕上がり。古い着物をセンスでまったく新しいものに魅せていて、私が目指したいスタイルはコレだ!と思いました。

豆千代さんの本のおかげで、ユカちゃんで受けた衝撃を思い出して原点に立ち返りました。私のお店は、着物をファッションとして楽しみたい女の子のためのお店にしようと決めたんです。リアルクローズ感があって、ファッションとして自由に楽しめる着物スタイルを提案したいなって。

うさこま:着物って入り口は広いけど、最初の一歩のハードルが高いんですよね。そろえなくてはいけないものが多いという物理的な理由もあるけど、着物にルールが多いことや、着物に厳しい目を向ける人がいることも原因のひとつ。

これで“正しいのかな“という不安から一歩を踏み出せない人も多い。

それで、とりあえず“みんなと同じ”に頼っちゃうんですよ。それはそれでひとつの通り道だけど、“着物が着たい”から始まったはずなのに“みんなと同じ”で安心してしまうことで、今度はそこから抜け出せなくなってしまう。

でも、着物をファッションとして楽しみたいのであれば、一番大切なことは“正しいこと”じゃなくて“ときめき”だと思うんです。もちろん正しさが大切なシーンやTPOはあるけれど、ワンピースを買うときにいつも正しさを考えたりしないじゃないですか。

だから、「うさぎ小町」で最も重視していることはときめくかどうか。お店に並んでいるものは全部私がときめいたものです。商売なのでもちろん売れる、売れないはとても重要なんだけど、お客さまにも心からオススメしたいからそこは譲れない部分ですね。

---------------------------------

前編は、ここまで。

後編では、お店をスタートしてからの歩み、SNSについて、今後やりたいことなどをお話ししてもらいました。

後編はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/738/lang/ja-JP/7

スタイリストうさこまさんプロデュース!読者さん変身企画

第一弾<憧れの和洋MIXコーデで着物デビュー編>はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/645/lang/ja-JP/3

▼うさこまさん

・うさぎ小町公式サイト https://usagikomachi.com/

・YouTube「うさこまチャンネル」

・Instagram @usagikomachi

▼STAFF

撮影:鈴木ジェニー

文:君島有紀