文様図鑑 vol.21 献上柄(けんじょうがら)

美しい自然を切り取った文様に、幸せを願う吉祥紋、時にはダジャレを効かせた洒落紋など、着物には数え切れないほどたくさんの文様を見つけることができます。

デザイン性の高さはもちろんのこと、その文様に込められた意味を知ると着物はもっと面白くなるはず!「文様図鑑」では毎回、着物や帯から素敵な文様を紹介します。

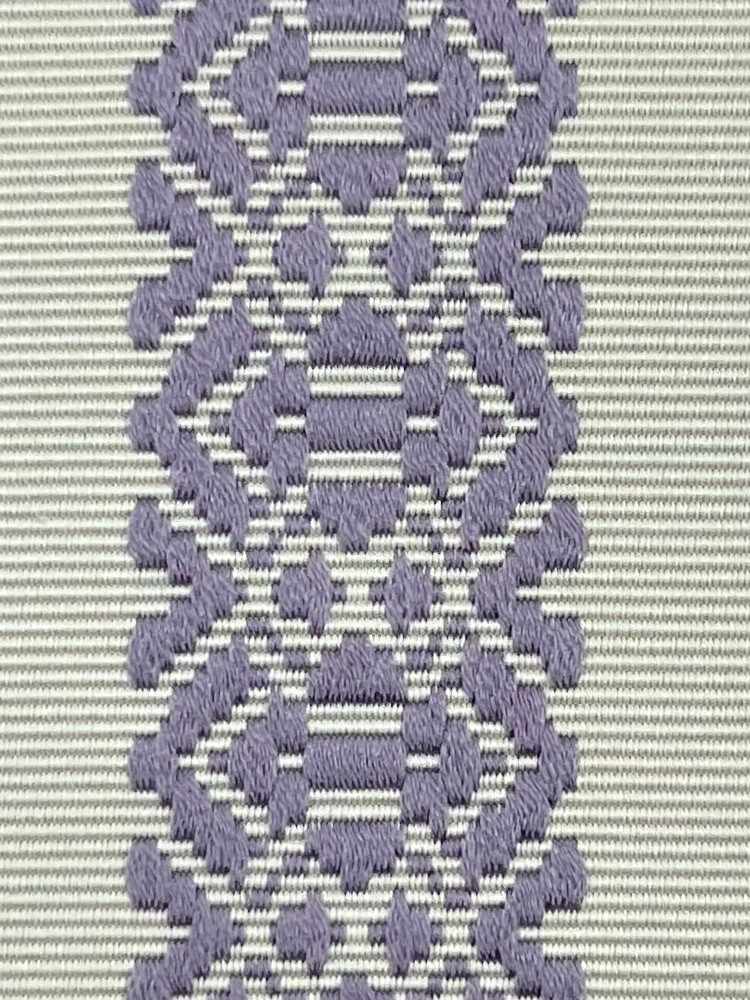

今回は、博多織で使われている献上柄です。

※写真は博多帯の一部

慶長5年(1600年)ごろから、 幕府への献上品として博多織を選び、 その模様は仏具の「独鈷」と「華皿」との結合紋様と 中間に縞を配した定格に固定されて献上されるようになりました。 以前は単に独鈷、華皿浮け柄といわれていたものが、 それ以来、そこで使われて柄を「献上」と言われています。

※独鈷(とっこ)

独鈷は密教で使う仏具の一種。金属製の、両端がとがった短い棒。手で持って煩悩を打ち砕き菩薩心を表しています。

※華皿(はなざら)

華皿は仏具の一種で、仏の供養をするときに花を散布するのに用いられる器です。

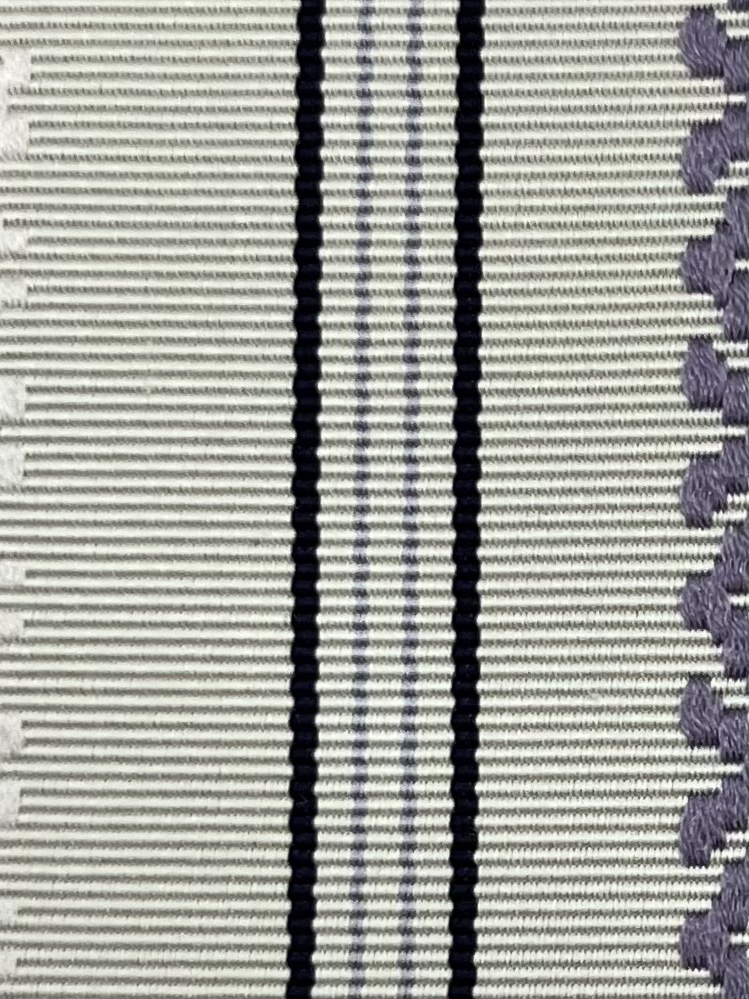

※親子縞(おやこじま)

縞柄の線の太さには意味があり、「太い線が親」を、「細い線が子供」を表しています。

親子縞は太い縞が細い縞を挟むように配された縞で「親が子を守る」という意味があります。

※孝行縞(こうこうじま)

孝行縞は細い縞が太い縞を挟むように配された縞で「子が親を慕う」という意味があります。