文様図鑑 vol.6鹿の子(かのこ)

美しい自然を切り取った文様に、幸せを願う吉祥紋、時にはダジャレを効かせた洒落紋など,

着物には数え切れないほどたくさんの文様を見つけることができます。

デザイン性の高さはもちろんのこと、その文様に込められた意味を知ると着物はもっと面白くなるはず!「文様図鑑」では毎回、着物や帯から素敵な文様を紹介します。今回は元々絞りの技法から生まれた「鹿の子」文様です。

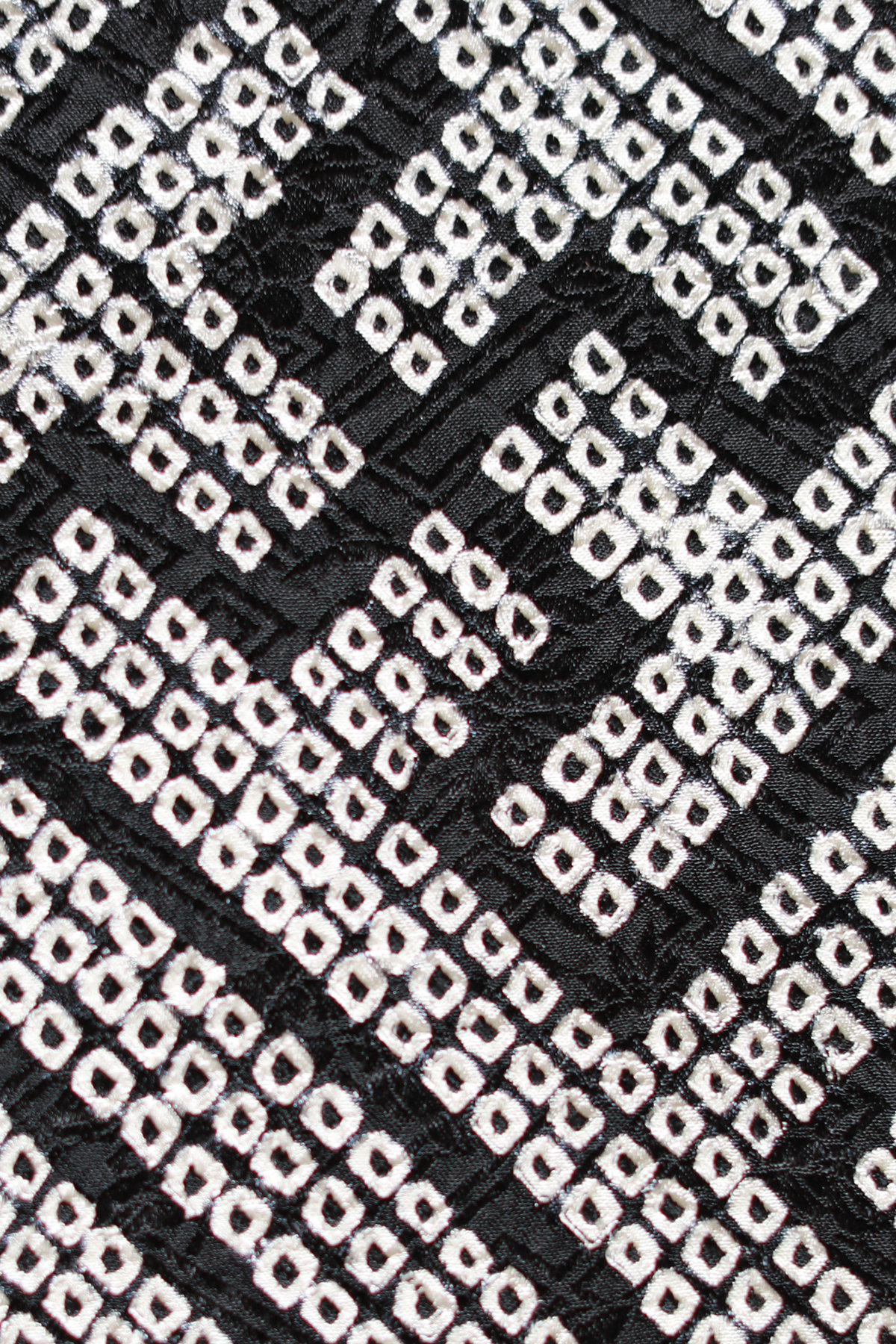

※ 写真は絞りの技法で染められた小紋の一部。

絞りの技法の一つ「鹿の子絞り」は、子鹿の背中にある白い斑点になぞらえて付けられた名前で、紋様部分を指先でつまみ、糸でくくって染めていきます。

この鹿の子絞りはとても手間のかかる技法だったため、江戸時代にはこの鹿の子絞りを全面に施す「総鹿の子」は贅沢品として奢侈禁止令(しゃしきんしれい)の対象にもなったほどでした。

そこでこの鹿の子絞りを、紋様として型染めや手書き友禅など染めの技法で表現する紋様が現れるようになりました。

※ 鹿の子紋様

※ 振袖の一部。橘中に鹿の子紋様が描かれている。

「鹿の子紋様」は単体の柄として使われるだけでなく、写真のように橘の中に鹿の子紋様を描くなど、他の紋様との組み合わせでもよく使われています。手持ちの着物や帯を見てみると、鹿の子紋様が描かれているかもしれません。