【インタビュー前編】歌舞伎役者・中村芝歌蔵さんに聞く! 歌舞伎と着物の楽しみ方

”着物を着ていく場所”として思い浮かぶのは、結婚式・子どもの七五三・茶華道のお稽古・歌舞伎などの伝統芸能観賞…どれも特別な場所やシーンなのではないでしょうか。

今回は、歌舞伎役者・中村芝歌蔵さんに歌舞伎と着物の楽しみ方を教えてもらいました。着物も歌舞伎もハードルの高いものに感じる人は多いものですが、果たして本当にそうなのでしょうか? 前編では、歌舞伎の楽しみ方についてエピソードを交えてお話してもらいます。

---------------------------------------------------

歌舞伎の世界は意外と〇〇なんです

---------------------------------------------------

今年、歌舞伎役者として25年目を迎える中村芝歌蔵さん。毎月25日間、昼の部と夜の部合わせて11時から21時まで公演が行われています。時には1日に4本出演する日もあるそうで、今まで演じた役は自身で把握できないほどだといいます。

歌舞伎界というと伝統としきたりを重んじる厳しい世界という印象がありますが、実際はどうなのでしょうか。

「師匠(中村芝翫さん)と僕たち弟子も、会社の上司と部下のような関係性。一般的な社会人としての礼儀ができていれば全く問題ありません。特別、厳しいとか辛いとか感じたことはありませんね。本番の舞台にビーチサンダルで出てしまった役者もいましたし、僕も眼鏡をかけたまま出てしまったことも(笑)。その時は、さすがに慌てましたが…。歌舞伎の世界は、意外と普通なんですよ」

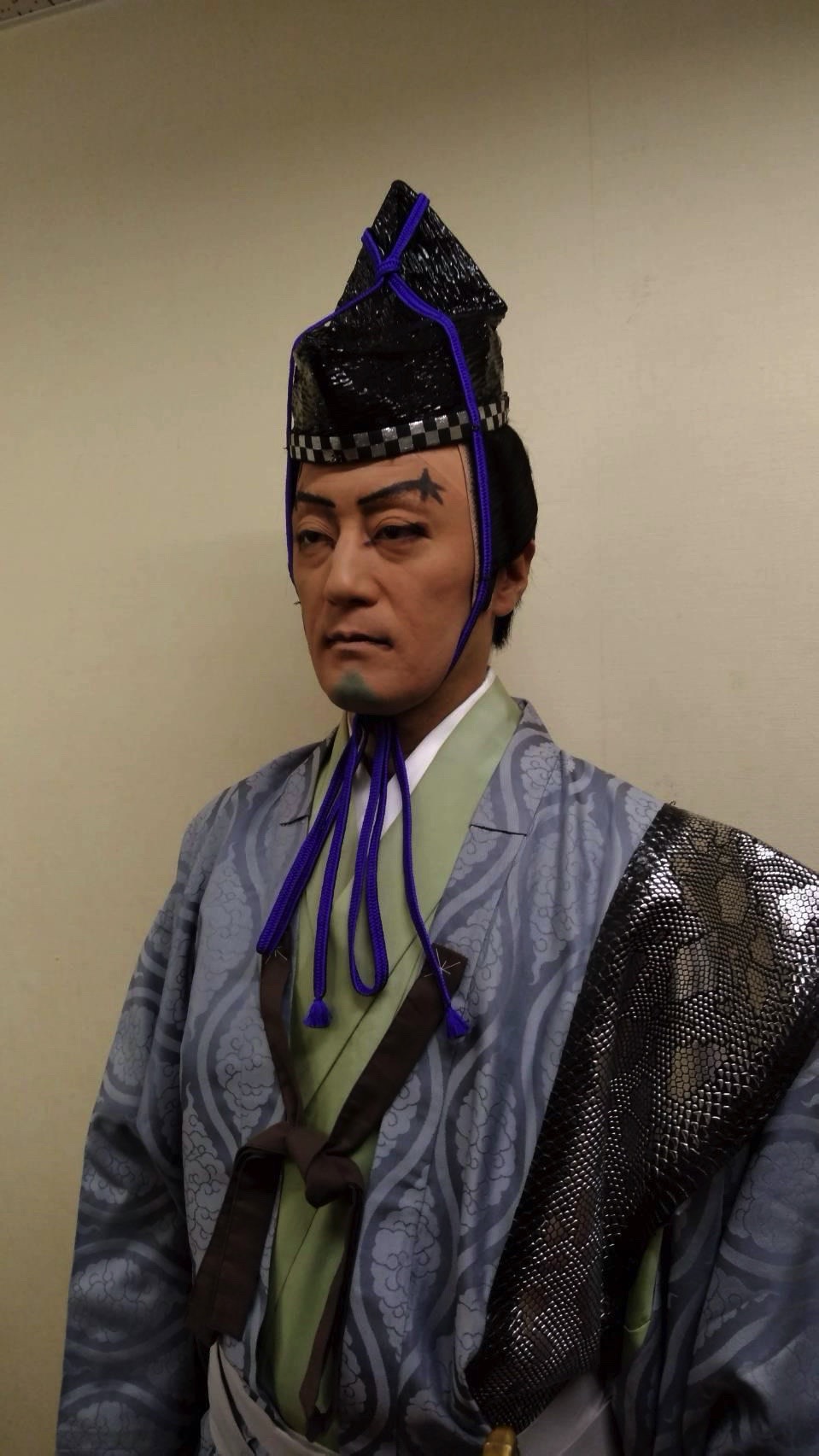

※大名役。どの舞台でも、ほとんど緊張することがないという芝歌蔵さん。「緊張しないのは、僕だけかもしれませんが(笑)」

---------------------------------------------------

歌舞伎の稽古はとにかく短い!

---------------------------------------------------

歌舞伎の演目は3~4幕から成り、全部で約4時間という長丁場。稽古には相当な時間がかかるように思いますが、実は稽古に要される期間はたったの4日間!

「稽古は、本当に短いんです。3回くらい、最初から最後までの通し稽古を4日間だけ行います。それが終わったら、次のお芝居の稽古が始まります。歌舞伎の公演期間が25日間と長いため、公演が終わらないと役者が集まれないので稽古ができないんです。ですから、それぞれが動きやせりふの自主稽古を行った上で、全体稽古に臨んでいます」

短い稽古期間にもかかわらず完璧な舞台を完成させるのは、役者それぞれのプロ意識によるものなのでしょう。

---------------------------------------------------

初めてでも楽しめる歌舞伎見物のススメ

---------------------------------------------------

歌舞伎を一度も見たことがない人にとっては、演目の内容や役者のせりふを理解するのが難しいというイメージはあるでしょう。確かに、武家・公家社会での出来事を扱った「時代物」などは、難しく感じる人もいるよう。

「はじめは江戸庶民の生活、人情話などを描いた“世話物”が分かりやすく面白いのではないでしょうか。『人情噺文七元結』(にんじょうばなしぶんしちもっとい)などの落語を元にした作品は、笑いもあってストーリーも分かりやすいですよ。コメディ要素が盛りだくさんな狂言を元にした『棒しばり』、『身替座禅』は言葉の通じない外国人にも人気で笑いはもちろん踊りも見どころ。あとは、実際に見に行く前にテレビの放送で『どんなものかな?』と予習しておくのもいいと思います」

歌舞伎の公演は昼の部と夜の部に分かれ、それぞれ約4時間。かなりの長丁場に感じますが、何度か休憩時間が設けられています。歌舞伎座には土産店やレストランなどもあり、この時間を使って食事やお土産を購入するのも歌舞伎見物の楽しみの一つです。

また、昼の部もしくは夜の部のうち一幕だけを見る「一幕見席」(ひとまくみせき)という方法もあるそう。

「一幕見席は公演時間が短く、チケットも1000円台からあるのでお試し感覚で気軽に見られます。ただし、当日券販売のみなので、気を付けてくださいね」

歌舞伎役者の衣装にも注目してほしい、と芝歌蔵さん。

「『青砥稿花紅彩画』(あおとぞうしはなのにしきえ)という世話物歌舞伎がありますが、“稲生川勢揃いの場”で泥棒5人組が並ぶシーンがあるんです。この5人組の鮮やかな衣装が見物。特に弁天小僧の衣装が格好いいですよ~。歌舞伎の衣装は豪華絢爛なものや個性的なものが多いので、そのあたりも楽しんでもらいたいですね」

※『熊谷陣屋』の四天王役。よろいの重さは15~20㎏!

「この衣装は、ひもを結ぶ箇所が多すぎるので大変でした(笑)」(芝歌蔵さん)

------------------------------------------------------------------------

まとめ 後編では歌舞伎鑑賞の装いについて教えてもらいます!

------------------------------------------------------------------------

「映画を見に行ったり買い物に出かけたりするような感覚で、歌舞伎を見に来てほしい」と話す芝歌蔵さん。後編は、歌舞伎鑑賞の服装選びについて。ふさわしい服装はあるのでしょうか? 着物を着ていく場合のルールはあるのでしょうか? 歌舞伎役者の衣装の話を交えながら、芝歌蔵さんにお話してもらいます。

(芝歌蔵さんプロフィール)

中村芝歌蔵

1971年生まれ。1996年に国立劇場第13期歌舞伎俳優研修修了、初舞台は『井伊大老』の警固の侍。中村芝翫一門の立役で、すらりとした美しい姿と手堅い演技に定評がある。2004年には『鳴神』の白雲坊で国立劇場奨励賞を受賞。趣味は旅行とスポーツ観戦、プライベートでは二児の父でもある。