着物の部位の名称

着付け動画を見たり着物に関する本を読んだり…、そんな時に必ず出てくるのが着物の部位を表す名称です。イラストと照らし合わせて覚えてしまいましょう!

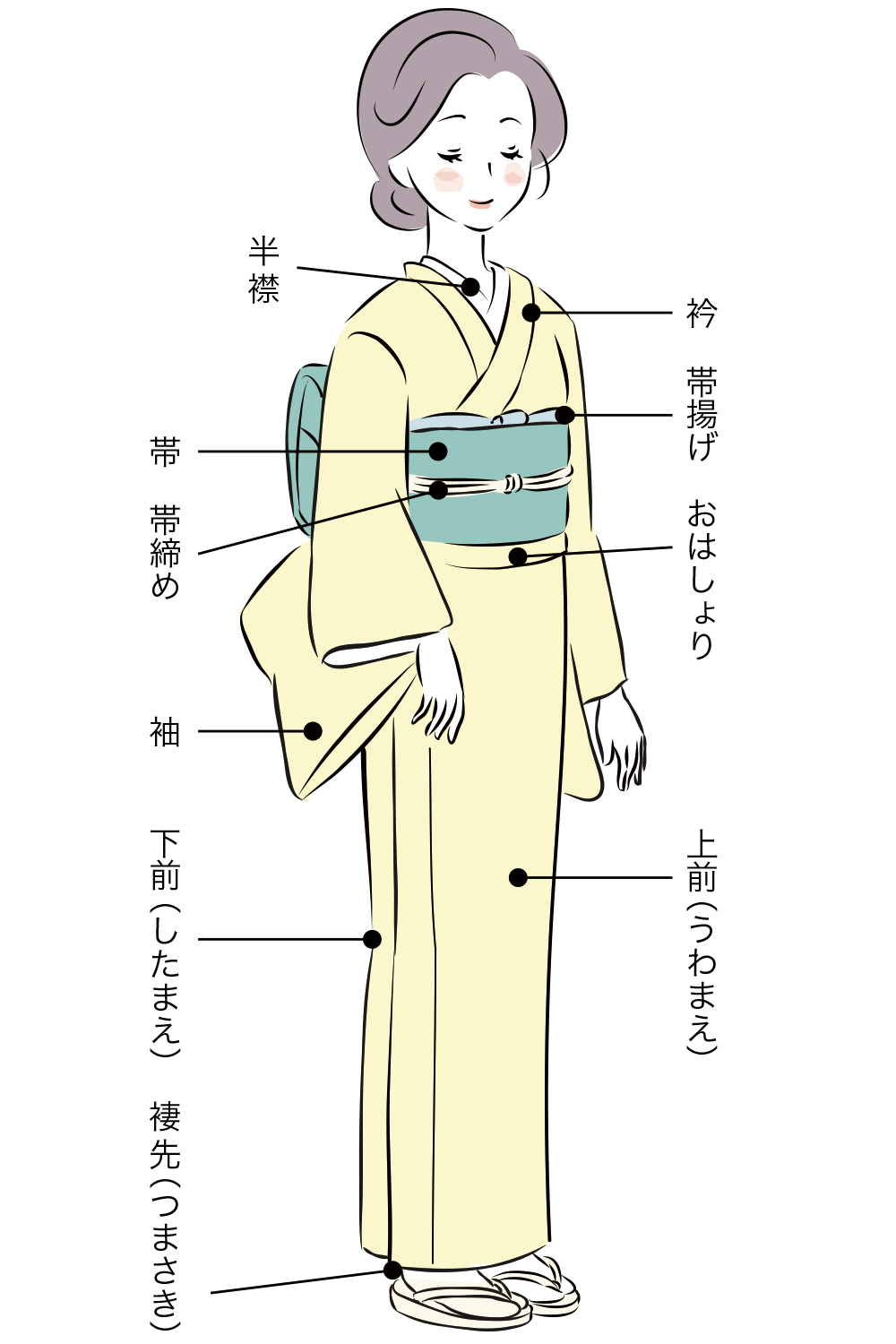

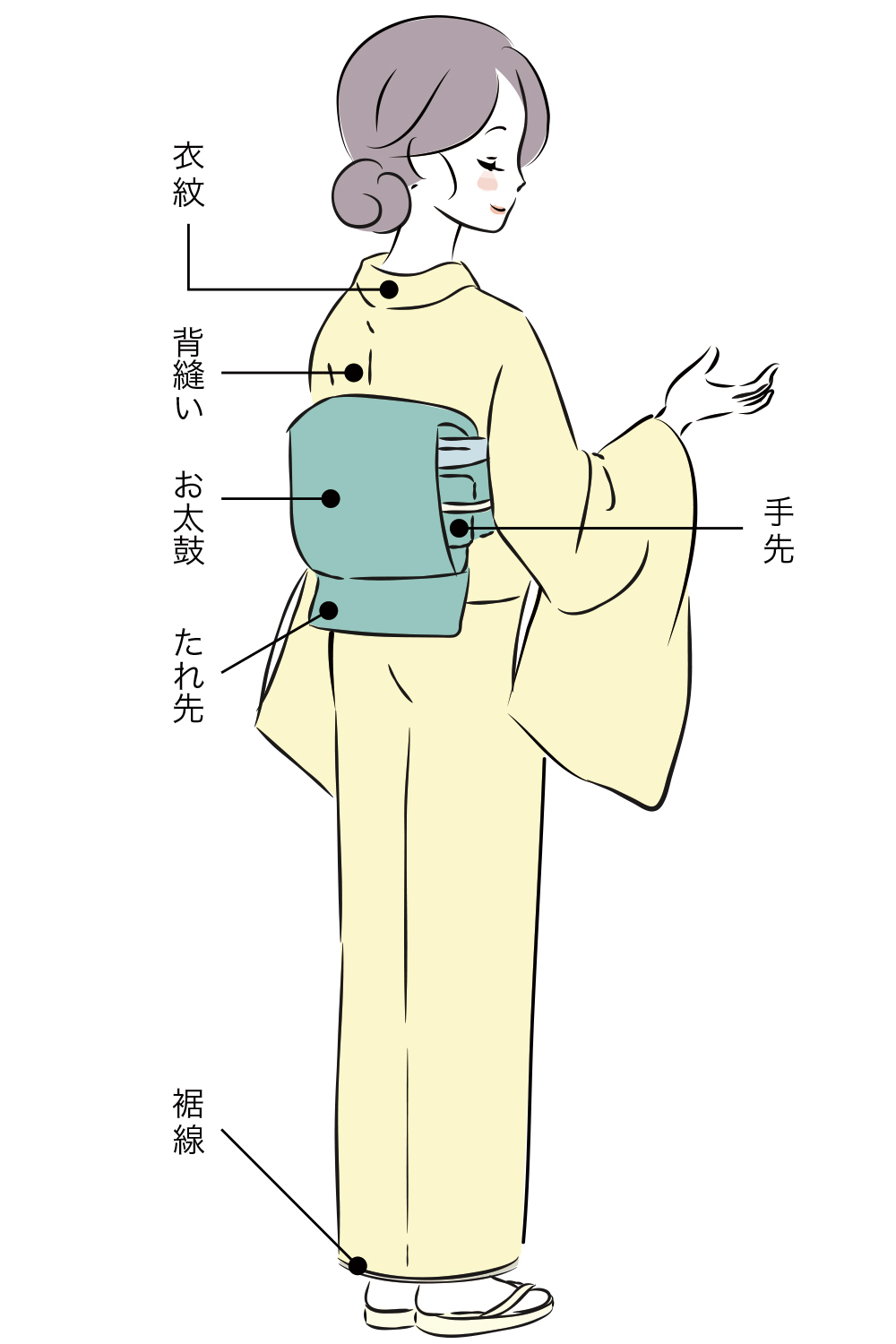

まずは着姿から見てみましょう。半衿をつけた長襦袢(ながじゅばん)の上から着物を羽織り、帯を締めるのが一般的な着物の着姿です。帯揚げ(おびあげ)は帯のお太鼓を作るのに使う帯枕(おびまくら)を隠すための装飾的なアイテム。帯締め(おびじめ)は帯結びを固定するための道具でありながらコーディネートに欠かせない引き締め役でもあります。

着物は男性も女性も、左が上にくるように重ね合わせて着ます。上にくる左身頃(ひだりみごろ)を「上前(うわまえ)」、下にくる右身頃(みぎみごろ)を「下前(したまえ)」と呼びます。

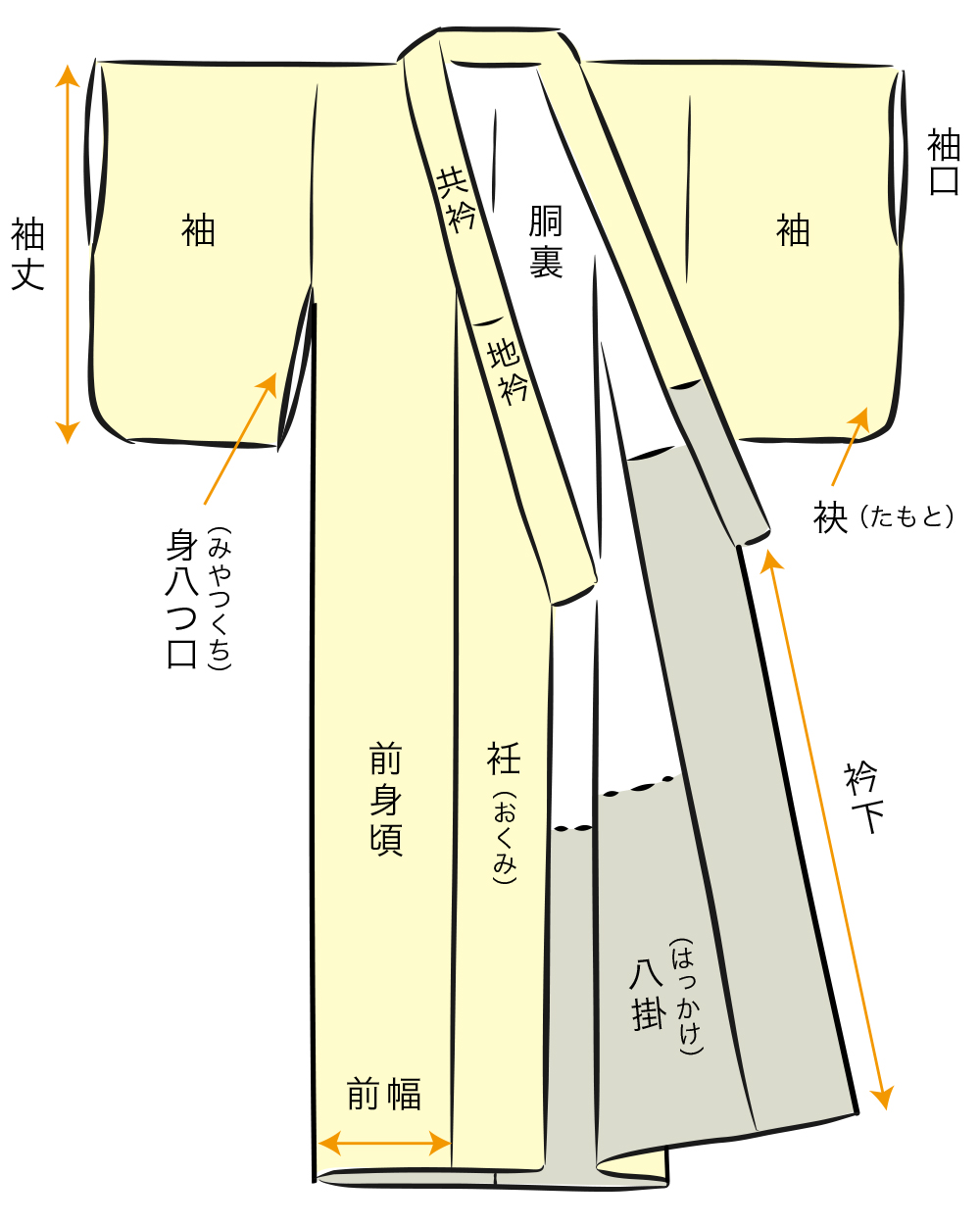

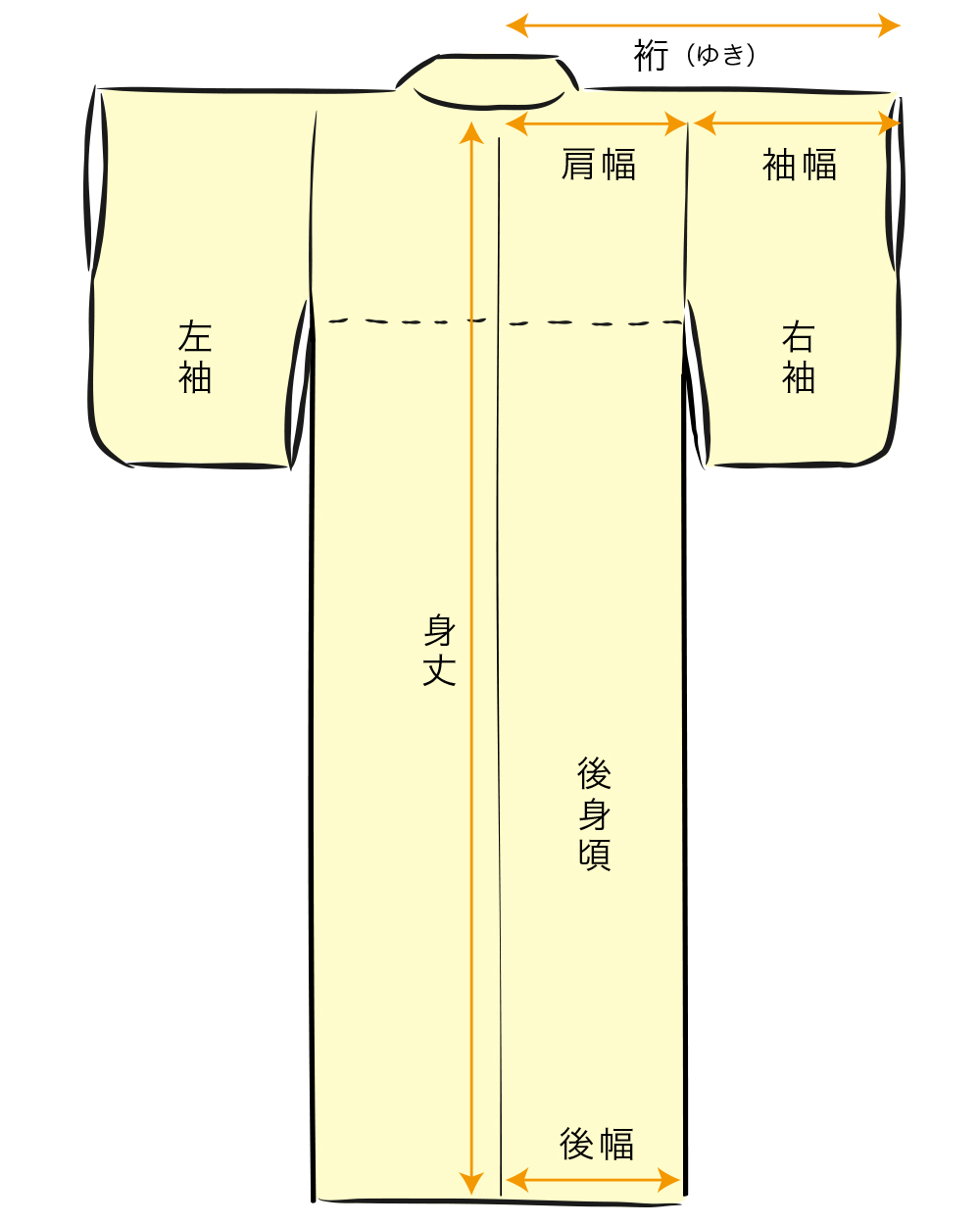

次は着物の部位の名称を見てみましょう。「前幅(まえはば)」、「後幅(うしろはば)」、「裄(ゆき)」や「身丈(みたけ)」は着物を仕立てる時はもちろん、仕立て上りの着物を選ぶ時にも大事なサイズな場所なので覚えておきましょう。

「肩幅」と「袖幅」を足したのが「裄(ゆき)」です。身丈は衿の付け根から裾まで背中の中心線を指す場合と、肩山から裾まで脇の縫線を指す場合があります。

イラストは袷(あわせ)といって一般的に10月から翌5月頃まで着用する裏地のついている仕立てです。表生地に対して裾には「八掛(はっかけ)」身頃には「胴裏(どううら)」と言う裏地をつけます。着物を着ると胴裏は見えませんが、八掛は歩いた時などにちらりと見える裏地なので表地の色柄に合った色で仕立てます。

袷の時期以外は「単衣(ひとえ)」といって、裏地をつけない仕立てになります。

聞きなれない名称もあるかもしれませんが、基本的な単語を覚えれば着物もグッと身近になるはずです!

イラスト・山田藍子