[着物でお出かけ] どうやって中に入れたの?瓶細工

今回は、千代田区にある大妻女子大学の博物館へ。

今回は、千代田区にある大妻女子大学の博物館へ。

大学の図書館の地下にある小さな博物館ですが、知らなかった世界がありました。

大妻学院は、明治41年大妻コタカさんが、ご近所の若い女性たちへ裁縫と手芸を教えたのが始まりです。

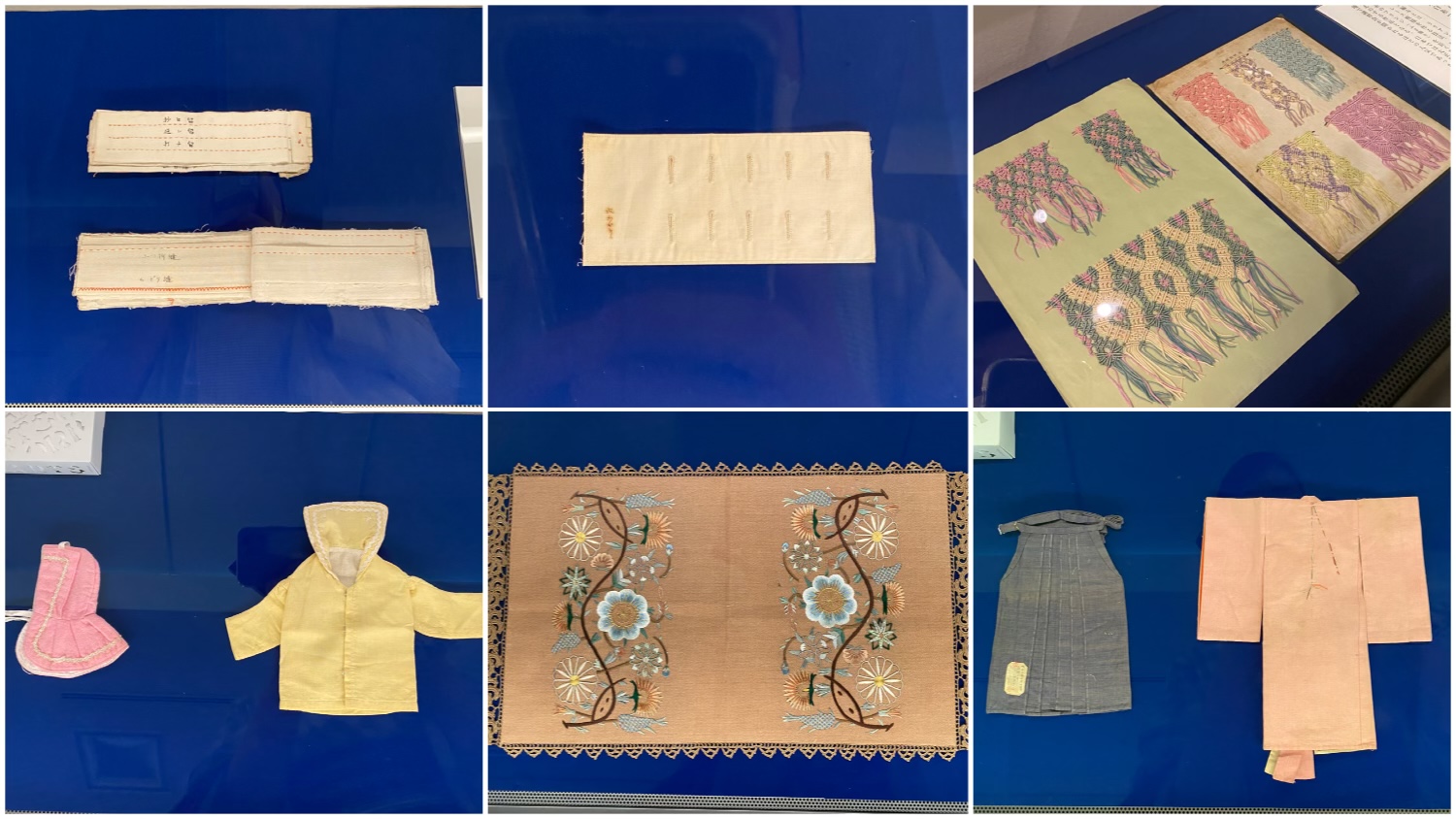

110年を越える歴史があり、博物館には「日本人のくらしの知と美」というテーマで、様々な資料や作品が展示してあります。 ※縫い方見本や、着物や洋服の小さな雛形など

※縫い方見本や、着物や洋服の小さな雛形など

「雛形」は、東京家政大学の創立者渡邊辰五郎さんが、限られた時間と材料で、様々な種類の縫い方を習得するために考案した方法です。

私が和裁の学校で作った雛形よりもはるかに小さく、手先の繊細さも鍛えられそうです。 ※瓶細工

※瓶細工

瓶の口よりも大きな物をどうやって中に入れたのか?本当に不思議で一番驚いた作品です。

ピンセットや縫い針を使って作るそうです。創意工夫と高度な技術だけでなく、長時間作業する忍耐と根気が必要で、気の遠くなる作業というのが見て取れます。

江戸時代から口伝で伝わる技法ですが、大々的に公開したのは大妻コタカさんが最初と言われています。

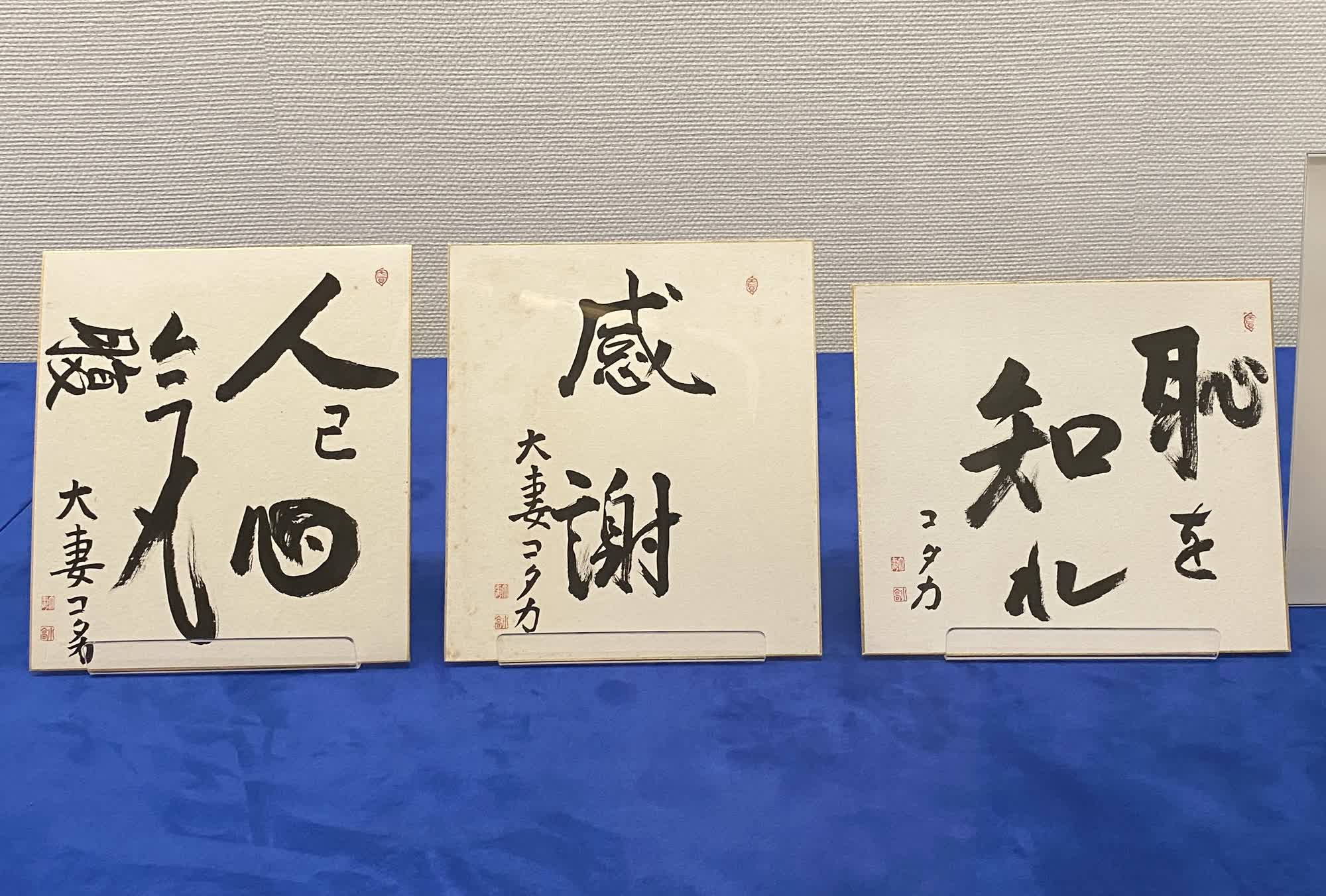

嫁入り道具にも使われていたそうで、こんなにも高度な技術を持った女性が、たくさんいらしたという当時の日本の技術力に驚きました。皇室にも献上された記録があるそうです。 ※大妻コタカ揮毫色紙

※大妻コタカ揮毫色紙

「恥を知れ」

大妻学院の校訓になっている、とてもインパクトがあるメッセージ。

この言葉は他者に向けられるものではなく、人に見られたり聞かれたりした際に、恥ずかしくない行い・振る舞いであるかどうかを自分自身で戒める意味、とのことでした。

私にも必要なメッセージですので、大切に心に留めたいと思います。

関東大震災や東京大空襲による校舎の焼失、教職追放などの様々な苦難を乗り越えながら、ご主人と一緒に学院を大きく発展させ、たくさんの卒業生を見送ったコタカさんは「良妻賢母」のお手本、まさに大妻というお名前通りの方だと感じます。 お裁縫がテーマでしたので、糸巻きの帯留をコーディネートしました。

お裁縫がテーマでしたので、糸巻きの帯留をコーディネートしました。

ーーーーーー

大妻コタカ・良馬と大妻学院の歴史

2022年7月11日(月)〜 7月29日(金),10月3日(月)〜 12月23日(金)

大妻女子大学博物館

東京都千代田区三番町12 図書館棟地下1階

東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」徒歩7分