キモノ+イラスト 『花嫁・花魁』

キモノにプラスして着物を楽しむキモノプラス連載企画

今回キモノにプラスさせていただくのは『イラスト』です!

その第4段として紹介させていただくのは時代背景までしっかりと把握され イラスト、説明を用いてわかりやすく色んなものを解説していただいている幸翔さんの作品です。

着物の基礎の部分の紹介はもちろん、わかりそうでわからない、草履の違いや袖の違いなど参考になる作品を作成されています。

今回はその一部の花魁と花嫁を紹介させていただきます。

ーーーーーーーーー

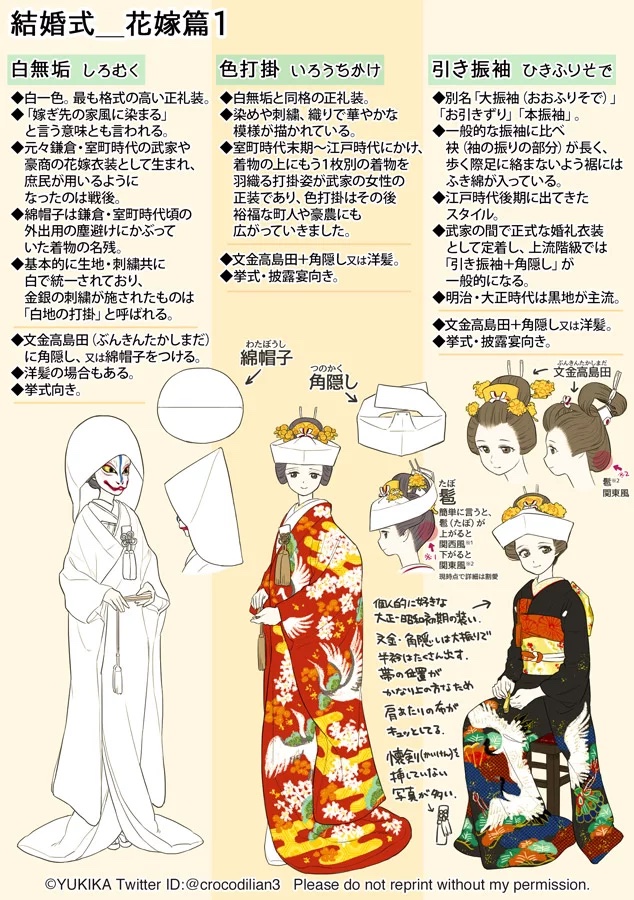

結婚式_花嫁

ーーーーーーーーー

白無垢、色打掛、引き振袖の和装花嫁衣装をご紹介。

それぞれの着る場所のシチュエーション、そしてとじの髪型まで細かくご紹介 されています。

綿帽子を被るのは「式が済むまで新郎以外の人に顔を見られないようにする」という意味があり、 ウエディングベールのような役割を果たしています。

花嫁紹介1ツイートリンク:https://twitter.com/crocodilian3/status/1227936387703304197

花嫁衣装の和洋折衷の新和装もご紹介。

最近の流行ではありますが、昭和中期からあったということは 驚きです。

花嫁紹介2ツイートリンク:https://twitter.com/crocodilian3/status/1255890768985645056

キモノプラス十二単記事はこちら https://www.kimonoplus.com/columns/838/lang/ja-JP/20

ーーーーーーーーーーーー

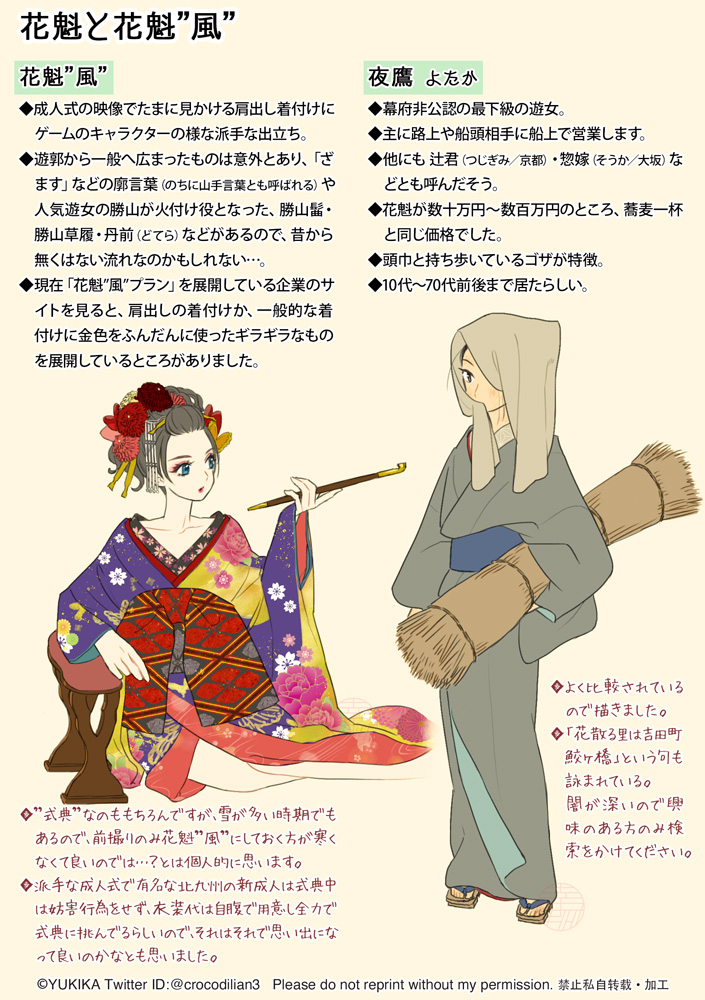

花魁と花魁風

ーーーーーーーーーーーー

1929年の花魁道中を参考に描かれている1枚。

花魁とはどういうものなのか、わかりやすく尚且つ細かな部分まで紹介されています。

履かれている「花魁下駄」は三枚歯の高さ六寸(約18cm)重さは3キロあるそうです。

歩き方は吉原では外八文字(踏み出すつま先を内側に向け、外側へ大きく蹴り出すように八の字型に歩く歩き方)で 京都では内八文字(両足先のつま先を内側に向けて八の字を描くように歩く歩き方で、下駄の裏を見せないようにおしとやかに。)で歩かれています。

現代でよく見る花魁風のご紹介も。

一時期は成人式でも花魁風のように肩出しが流行っていましたが、最近では

少なくなっている印象です。

夜鷹も当時どういう衣装をされていたかもわかりやすく描かれています。

花魁ツイートリンク:https://twitter.com/crocodilian3/status/1480419392500293635

幸翔さんの説明はイラスト込みで描かれているのでわかりやすく解説されています。

今回ご紹介させていただいたもの以外もたくさん、面白い物が書かれているので 是非チェックしてみてくださいね!

▼幸翔(ユキカ/YUKIKA)

珈琲と着物好きなイラストレーター、漫画作家

webサイト:https://yukischnee.wixsite.com/siesta

Twitter:@crocodilian3