帯の部位の名称と柄付け

着付け動画を見たり着物に関する本を読んだり…、

そんな時に必ず出てくるのが帯の部位を表す名称です。

また同じ名古屋帯でも柄付けの仕方には種類があります。

自分の持っている帯と照らし合わせてみてください。

(ここでは名古屋帯のイラストを使って紹介します。)

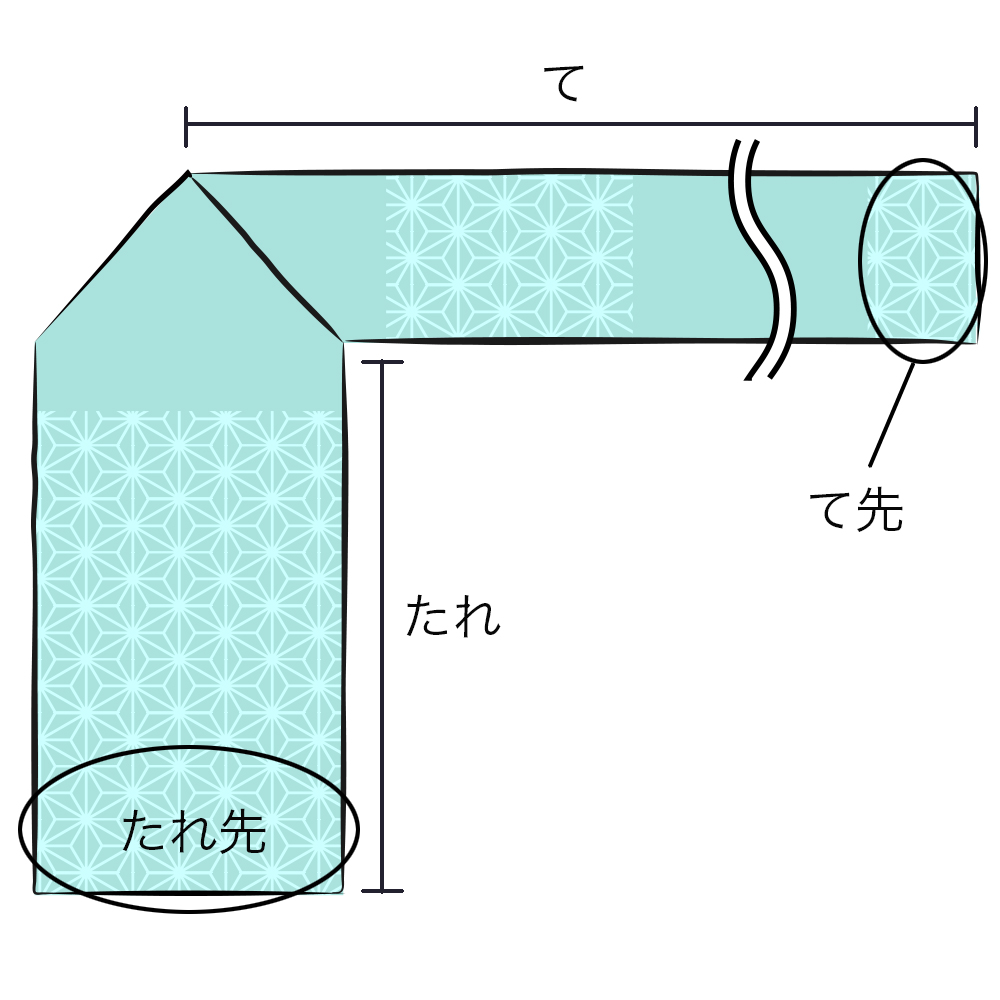

◎帯の部位の名称

まずは帯の部位の名称についてです。着姿と帯とを見比べてみましょう。

幅の細い方が「て」。「て」の方を胴に巻いていきます。

幅の太い方が「たれ」。「たれ」で背中のお太鼓を作ります。

「て」の先端を「て先」、「たれ」の先端を「たれ先」と呼びます。

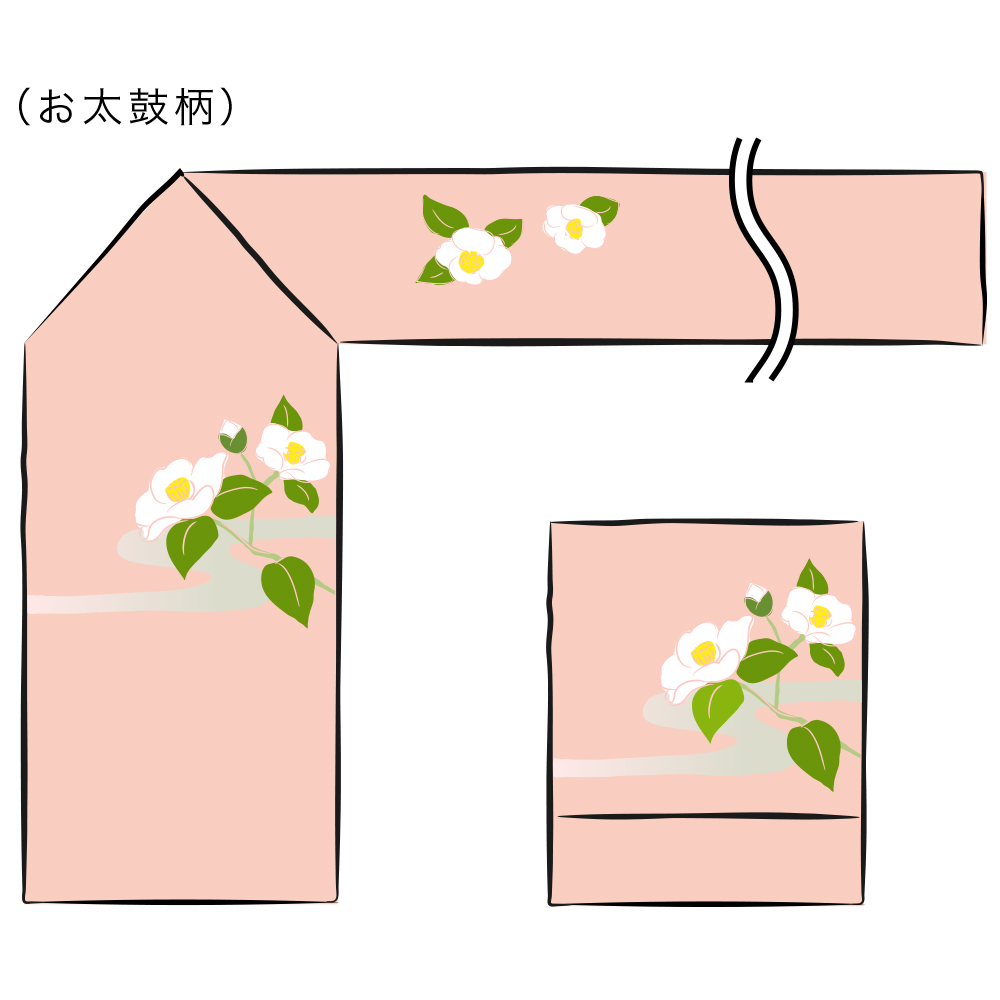

◎柄付けの種類

まずは「お太鼓柄」。「ポイント柄」とも呼ばれます。お太鼓結びにした時にちょうどお太鼓になる場所と、前帯の2巻目に柄が入っています。柄に合わせて帯を結ぶ必要があります。

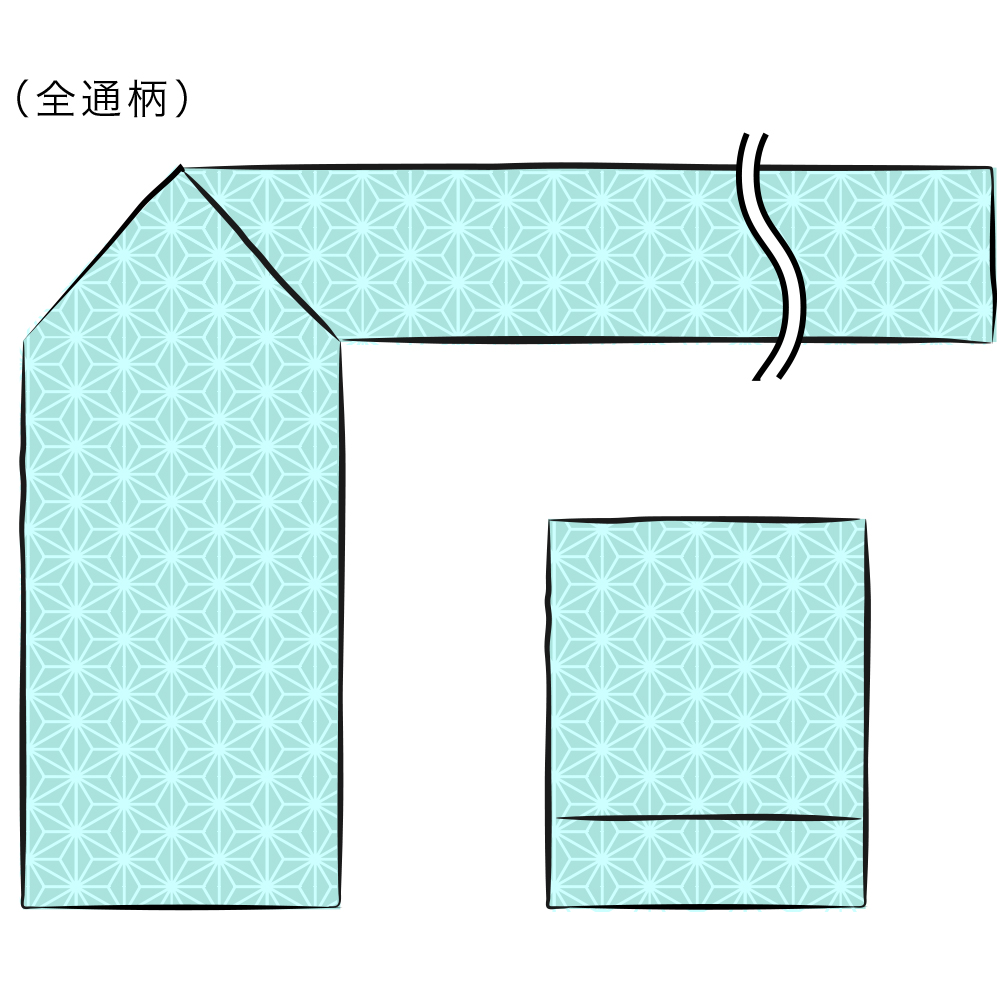

続いては通し柄(とおしがら)です。帯全体に柄が入っているものを「全通柄」(ぜんつうがら)と呼びます。

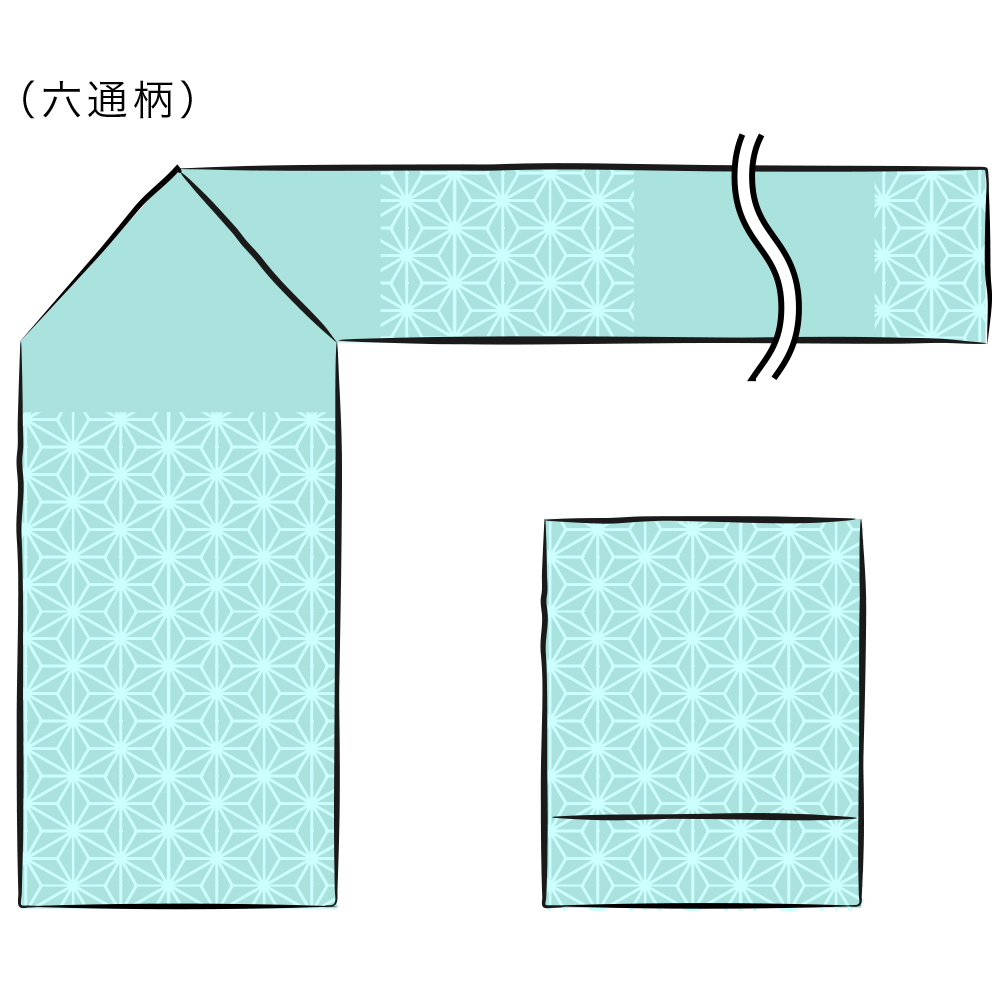

一方帯を結んだ時に出る場所にだけ柄が入っている帯を、全体の6割に柄が入っているので「六通柄」(ろくつうがら)と呼びます。

どちらも結び上がった時には同じように柄がでます。

「お太鼓柄」(おたいこがら)のように柄に合わせて結ぶ必要がないので、初心者さんにも結びやすい柄付けです。

イラスト・山田藍子