【対談】 着物の「今」を語る 〜後編〜

絵絞庵 福村健さん × 大田子染芸 本郷公崇さん

京都・洛北に工房を構える絵絞庵(えしぼりあん)の二代目 福村健(ふくむら たけし)さん。

同じく京都・上賀茂に工房を構える大田子染芸(たいでんしせんげい)の三代目である本郷公崇(ほんごう きみたか)さんに、「着物の今」というテーマでお話を伺ってきました!

前編ではお2人が知り合ったきっかけや、福村さんが親子同時入選された「日本伝統工芸展」、また後継者としての苦悩についてお話を伺いました。

後編ではその苦悩の部分を掘り下げて、また着物業界だけではない後継者問題やコロナ禍になって感じたこと。そして最後に「着物の魅力」についてたっぷりとお話ししていただきました。

前編はこちらから⇩

URL:https://www.kimonoplus.com/columns/974/lang/ja-JP/20

-----------------------------------------------------------------------

ーーーー「川の流れのように 自然な流れを受け入れることで自分達らしさが出てくる」とのお話でしたが、実際に自分の生業にしようと思ったきっかけというのはあったんですか?

本郷さん:自然な感じでしたね。家業だからっていうのもありましたが、近くで見てたので自分がやっていかないとっていう思いはありました。大きな船を動かすっていうよりは「ひとつひとつ向き合って物づくりをしていく」というのをしているうちにですね。

徐々に職人が減っていき、職人不足とも言われていたので。あと嫌だなという苦手意識もなかったんです。抵抗がなかったから中学生の時から手伝っていました。

福村さん:僕も高校生の時から手伝っていました。

ーーーー福村さんがこの道に進もうと思ったきっかけは?

福村さん:就職活動をする中で「綺麗なものを作りたい」という思いに気づいたんです。あと後継者問題もありました。今あるものが無くなってしまってはもったいないと思い「やらせてください」と父に話しました。それが大学の4回生の時だったので20年ほど経ちますね。

ーーーーお2人とも後継者として活躍されていますが、後継者不足や、それに追い打ちをかけるようにコロナ禍となり世界が新たな局面に瀕していると思うのですが、それによる環境変化についてお2人はどのように感じておられますか?

福村さん:何年か前に弟子がいたんですが辞めてしまいましたね。作り手から見ても産業として問題はたくさんあると思います。

最近友禅を作っていた大きなところが廃業してしまったのですが、そういう重要なところが無くなってしまうとこの先心配になりますね。

少し前に「素晴らしい技術が無くなっていく」と言われ数年経ちましたが、少しづつ改善されている部分もあります。社員化をしたり職人を雇い入れるという後継者を育てる動きがあるんですが、なかなか簡単なことではないと思います。

作り手にスポットを当てるような、そういう動きが出て来れば経済的にも生業として成り立つのではないかと思っているのですが。

コロナ禍になり着物を着る機会がないということでうちにも影響は出ていますが、また世の中が動き出すと着る方が増えるのかなと思います。

最近、娘の七五三へ行ってきたんです。ご近所の仲良しの4家族も今年七五三だったのですが、皆さん着物着用で。コロナ禍になり家族での行事ごとを大事にする風潮もあり、伝統文化を見直したりっていう価値観の変化もあるのかなと思います。

物に対してもそうですし、どのように作られてるか、とか今までのような消費一辺倒ではなくて向き合うような価値観の変化が生まれたんじゃないかなと感じました。

本郷さん:後継者不足はある程度しょうがないのかな、と受け止めています。

同じ着物でもそれぞれ工程が違うので、担い手になっていただける方の種類が違うと思うんです。

うちだけでいうと意欲的にやりたいっていう方がいてくれたらいいなとは思いますけどね。それは「そういう魅力を感じてもらえるような物を作らなあかんな」とも思いますし、そういう物を作っていきたいですね。

福村さん:もし弟子入りしたい、という方が現れたらどうですか?

本郷さん:それはぜひ教えたいですね、男性でも女性でも。永久に追求ですからね、探究心や向上心がないと。そういう思いがないと続かないと思います。

ーーーーいま思うのは着物業界が高級路線になっていて、着物を着たいと思う新しい世代が入りづらいように感じているのですが、作られている方たちからするとその点はどのように感じられますか?

福村さん:5年程前にそういった思いがあり、若い方向けのものを作ったこともありますが、残ってしまっているという現状です。ジレンマがありますが、その点も考えながら物づくりはしないといけないなと思いました。

本郷さん:私はそこに迷いはないですね。華やかな場であったり、式典などに参加される際はその方が綺麗に見えるように顔を思い浮かべながら、大人の女性に向けて作っています。若い女性にも着ていただきたいですが、なかなか見ていただく機会やお会いする機会がないですよね。なので着物初心者の方たちが満足できるものはどういう着物なのか知りたいです。

編集部:逆に素敵な着物をお召しの方を見て「私もこういう女性になりたい」とか「こういう着物が着たい」と憧れに思っていただけると嬉しいですよね。「ようやく買えるようになった」や「似合うような年齢になった」と着てもらえると下の世代の方も着物に興味を持っていただけるんじゃないでしょうか。

ーーーー最近は洋装をミックスさせた着方をされる方も多いですよね。

福村さん:着物もファッションなので色んな着方があっていいですよね。「洋装と合わせる」というのは曽祖母世代やさらに前の時代の人たちもやっていたことですし、いいものは残っていくわけですから色んなチャレンジをして自分なりの着方を楽しんでほしいですね。

本郷さん:洋服と一緒で「どう着こなしたいか」があると思うので、作り手としては「かっこいいと思われたい!」という人に向けては「かっこいい着物」を作りたいですよね。

海外の方と比べると「スーツの着こなしでは負けるけど、着物なら負けへんで」っていうようなスタイルをもっと伝えることができれば「勝負事の時は着物で行く!」っていう人も出てくると思います。

「着こなし」っていうのが深く関わっていると思うので、一応「正式な着方」というのがありますが、かっこいい着こなしを見たら「やりたいな」「チャレンジしたいな」と感じると思うので、幅があっていいかなと思います。

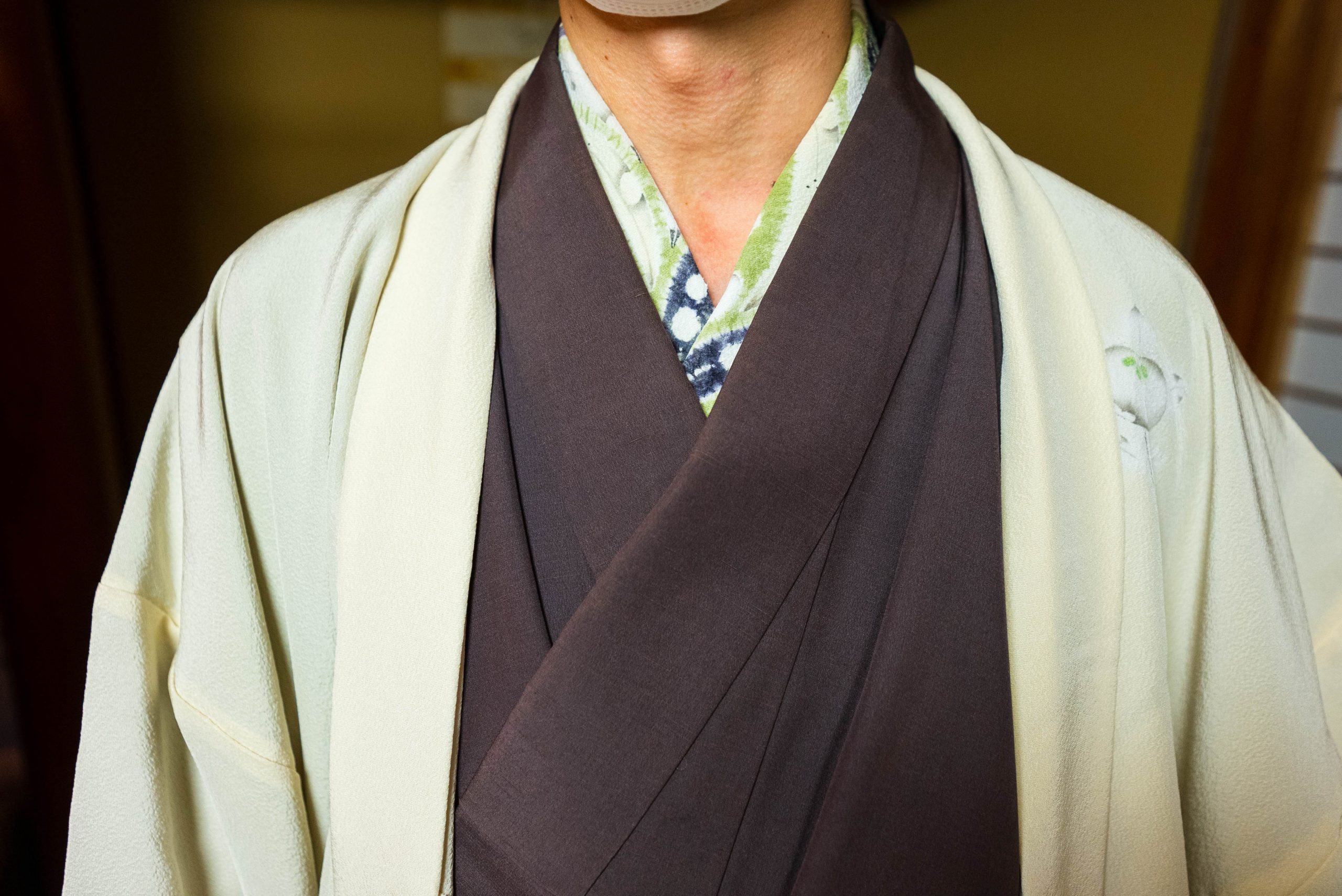

◆ちなみにこの日お2人が着用されていた着物

それぞれ目を惹く粋なポイントが。

福村さんは「辻が花」で作られた半衿。

羽織と色味がリンクしていてとても素敵です。

本郷さんの羽織の裏地はご自身で染められた「虹染」の生地。

裏地なのであまり見えることはないかもしれませんが、脱いだ時などチラッと見えるのがとても格好いいです。

女性だけでなく男性もこうして小物などコーディネートを楽しんでみると着物の幅が増えそうですね!

ーーーーお2人それぞれにご自身の作品をご紹介していただきたいのですが、いつもお客様に伝えるメッセージはありますか?

本郷さん:着て頂いたとき、人に与える印象として優しい印象を与える部分が一つの良さです。カドの取れた柔らかい印象になる、という事はお伝えしていますね。

福村さん:友禅と違い輪郭はありませんが、ぼやけることはなく柔らかい、優しい印象になります。茶道をされている方に「控えめながら存在感がある」という分かりやすいお言葉を頂いたことがあります。着物を着用している方達の中にいても「違う雰囲気として存在感はあるんですが、優しい印象で場に馴染む」という点が一つの特徴なのかなと思います。

ーーーー本日たくさんお話を伺ってきましたが最後に「着物の魅力」についてお2人がお考えのことを教えていただければと思うのですが。

本郷さん:体型とかフォルムを考えると日本人が着て良く見えるのは絶対に着物なんですよね。現代人は洋装も着こなすので着物じゃないと!という訳ではないのですが、まだまだ海外の方が着るより日本人の方が着こなせるのでたくさんの方に着ていただきたいですね。着方・形が一緒だと思われるかもしれないですが、それぞれ人のサイズに合わせて作るので同じようで同じじゃない。そういうところを追求していくと和装の良さが際立ってきますよね。

福村さん:また同じようなことを思ってたんですが、、(笑)カジュアルからフォーマルまで、着物の種類や格に関わらず、その方の魅力をアップさせるような不思議な魅力が着物にはあるのかなと思います。着物は日本の民族衣装ですが、そこには技術やデザイン、素材など何代にも渡って積み重ねてきた歴史があるので間違いなくいいに決まってますよね。

編集部:ありがとうございました!本日は「着物の今」について色々お話を聞かせていただきました。お2人から共通して感じられたことは「着る人がいて成り立つのかな」ということです。作りたいもの、というよりも着てくださる方たちが「豊かになる 美しく見える」そういったことを目指して物づくりをされているのかなという印象を受けました。

「着物を着ている人がいるだけでその場の空気が変わる」と感じますが、着物にはそういった力があるんだなとお2人の話の中から汲み取れました。

後継者問題やコロナ禍という問題がありますが、やはり強みとして持っているのは今まで培ってきた「歴史の重み」や「価値」という点で、すごく大事なことなんだなと感じました。

改めて「今」というのが見えた気がしたな、というのが私の印象でした。

-----------------------------------------------------------------------

「着物の今」についてたっぷりとお話を伺いましたがいかがでしたか?

先代から継承されたものを大切に、まずは着る方のことを第一に考え製作されています。お2人の思い・素晴らしい技術も末長く後世に残っていくことと思います。

▼プロフィール

【絵絞庵 福村健さん】

1980年 京都市生まれ

2002年 同志社大学商学部卒

在学中より父・福村廣利さんに師事

2005年 日本伝統工芸近畿展 日本工芸会新人奨励賞

服飾ブランド「matohu」とのコラボレーション

2007年 日本伝統工芸染織展 入選

2012年 京都府美術工芸新鋭展 入選

2013年 マリア書房『創作市場 染織に遊ぶ』掲載

2021年 第68回 日本伝統工芸展 親子同時入選

【大田子染芸 本郷公崇さん】

染色家

和装品を中心に洋装品や舞台美術・舞台衣装に使用する生地や内装用の生地なども制作

〜代表作〜

●鼓童結成25周年記念 坂東玉三郎・鼓童「アマテラス」

●日本舞踊とオーケストラ –新たなる伝統へ向けて–「プレリュード(沈める寺)」(振付:花柳壽輔/美術:千住博)花柳壽輔、坂東玉三郎(特別出演)

▼STAFF

撮影:岩嵜一真

取材・文:キモノプラス編集部