【京都・絵絞庵】現代に甦った「幻の染め 辻が花」とは?

安土桃山時代に最盛期を迎えた染色技法の一つである「辻が花」。

友禅染が発達したことにより自然消滅してしまい「幻の染め」と言われていましたが<絵絞庵(えしぼりあん)>にて、先人の技術を活かしながら新しい現代の「辻が花」が誕生しています。

京都・洛北の比叡山を望む場所にあるこちらの工房。

お話を伺ったのは二代目である 福村 健(ふくむら たけし)さん。

なんと「第68回 日本伝統工芸展」にお父様と親子で同時入選という快挙を果たされました!

豊かな自然と水脈に恵まれた地で創り出される「辻が花」の美しさ・魅力をたっぷりと伺ったのでご紹介したいと思います。

【目次】

1.「辻が花」の特徴と工程

2.使用される絞りは4種類

3.福村さんの作品に対する思い

-----------------------------------------------------------------------

1.「辻が花」の特徴と工程

ーーーー鮮やかなピンクが目を惹く振袖ですが、「辻が花」の特徴とは何ですか?

『この振袖の柄は辻が花の典型的な模様で、絞りで白く残した箇所に、墨描きで絵を描いています。

絞りを柄のベースとしていますので、やはり1番重要なことは「絞り染である」ということです。

そして、「辻が花」がもつ本来の大きな特徴は「絵模様の絞り」であることで、

その中でも私たちの特徴は「より細かい絵模様を用いた辻が花」であることです。

』

ーーーー友禅との違いはどういった点でしょうか?

『友禅は、生地に絵のように模様を描くことができる点が絞りとの一番の違いです。細かい工程の違いでは、染められる色が一回一色というところです。

友禅ですと周りに何色がきてもそのまま塗っていけるのですが、絞りでは色が変わるごとに絞り直さないといけません。

工程の大変さからも色数をたくさん使える技法ではないんです。

そういった点からも友禅は画期的だったんですね。』

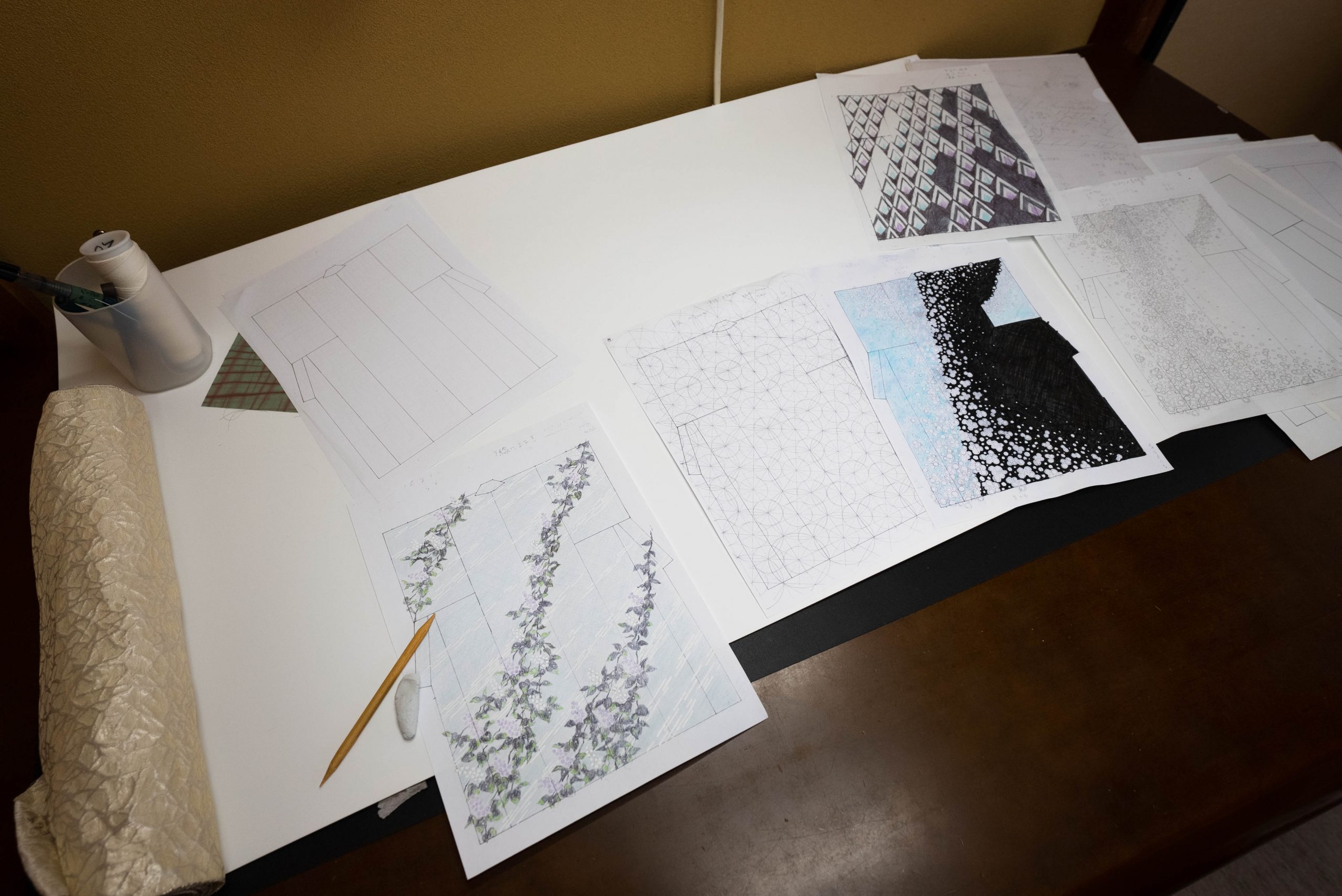

これから制作する作品の下絵

作品の下絵は驚くほど細かく描かれています。

下絵は平面でフラットですが、実際は絞って染めるのでどれだけ頑張って描いてもその通りにならないことも多く、完成をある程度想像しながら描くそうです。

『難しいのは色と模様の間隔です。どれだけ模様の間隔が空いているかで色の入り方が変わってくるので、そこは計算して下絵を描かないといけません。頭の中で作ったのと出来上がりが違うこともあり難しいです。』

ーーーー想像力と職人の勘が必要だと思うのですが、予想外のことが起こることはないんですか?

『そういうこともあります。その予想外がいい風になればいいんですが、、(笑)

リカバリーできないのでそこが難しい点ですね。間違えられません。

あとどの着物もそうですがバラして染めるので繋げる時は絞っている分、柄を合わせるのもすごく難しいですね。』

作業場/染料を温めて色を作ったり、小さいものを染める

-----------------------------------------------------------------------

2.使用される絞りは4種類

ーーーー「辻が花は絵模様の絞りである」ということですが、絞りの種類はどのくらいあるんですか?

『種類はたくさんあります。原始的な物や板締めの絞りなど、世界中にあるので数えきれないですね。

辻が花で使うのは、基本的に「縫い絞り」といわれる技法です。

工程としては、青花染料(あおばなせんりょう/友禅でも使用されている水で消える染料)で下絵を描き、綿の糸でなみ縫いをします。そしてその糸を引き締め、染料液に浸けることで模様を染め分ける、というものです。』

ーーーー絵絞庵で使用される絞りは何種類ほどなんですか?

『辻が花に関しては細かい模様が多いため、主に4つの絞りで構成される、といわれています。

「巻き上げ絞り」「縫い締め絞り」「帽子絞り」「逆帽子絞り」の4種類ですね。

簡単に紹介しますね。

この振袖にもありますが小さく丸い絞りが「傘絞り」と呼ばれるもので、「巻き上げ絞り」の一種です。飛ばす感じでよく使います。』

『丸く糸入れをし、縫って絞るという一番単純な絞りです。全て浸け染めなので染料液にドボンと浸けて染め上げていきます。

辻が花ではあまり使用しない、鹿の子絞りと似ていますが原理が違います。

辻が花は下絵を描いてから縫い、絞る。鹿の子絞りは縫わず生地に直接糸を巻き付けて、細かく絞っていくので仕上がりはよく似ていますが違うんです。

次に「縫い締め絞り」ですが、こちらは振袖でいうと雲の部分で使用しています。』

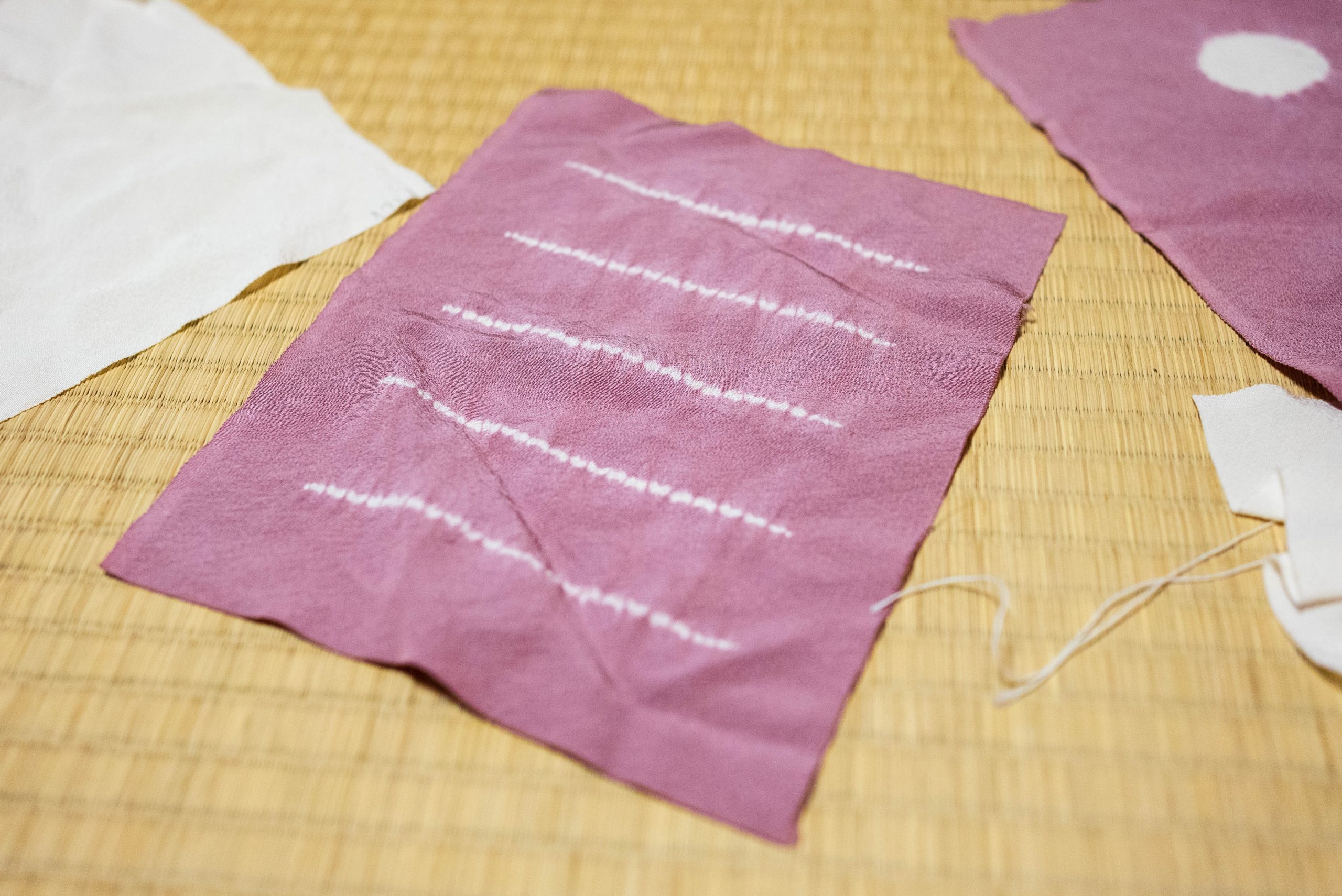

描いた線をなみ縫いで縫っていき、糸を引っ張り絞る

『染料液に浸けて染め、絞りをほどくと元の生地の色が染まらず線状に残ります。

「縫い締め絞り」という名前通りの技法です。

そして次に「帽子絞り」と「逆帽子絞り(さかぼうししぼり)」をご紹介します。』

右:逆帽子絞り

左:帽子絞り

『この2つは丸い部分だけを染める場合と、丸い部分以外を染める場合で工程が違います。

まず縁を丸く糸で縫っていき、糸を引っ張り生地を寄せます。』

『そして「帽子絞り」の場合は、模様の内側部分の生地にクルクルと糸を巻いて絞っていきます。裏側を見ると真ん中に穴があるので、紙や木の芯などで穴を塞ぎつつ絞ります。ちゃんと塞げていないと染料が入り染まってしまいます。

そしてビニールで覆って更に絞り、染まらないようにしています。昔は竹の皮や油紙を巻きましてガードしたわけですね。』

固く絞り染料が入るのを防ぐ

『染める時はまず全部水に浸けてから、染料液に入れます。いきなり染料液に入れると絞ったところまで色が入ってしまうんです。水を先に染み込ませることによって染料を弾いてくれるので、染料に浸けてもじわじわとしか入っていかないので染まらないんですね。

そして「逆帽子絞り」の場合は逆(模様の外側部分)を染まらないようにガードしないといけないので難しさが変わってきます。

周りに色がはみ出すとダメなので断然、帽子絞りより難しいですね。』

『模様を染めるというのは丸が一番簡単なんですが、逆帽子絞りにおいてはどんな複雑な模様でも、基本は周りをガードすることによって中の模様を染めます。

これの繰り返しによって辻が花の模様はできています。』

ーーーー振袖に赤・青・緑の葉っぱがありますが、あれはどのように染めているんですか?

『葉っぱの部分は逆帽子絞りの分かりやすい例ですね。

中の線は縫い締め絞り、あと白い帽子絞りの部分を絞った上で、葉っぱの部分だけを逆帽子絞りをして染めています。』

『これが葉っぱの部分を絞った状態です。小さく中も硬いので染料が入りにくく染まりにくいんです。』

「手」のように見えるこちらを染めると葉っぱになるそうですが、全く想像ができません。

すごく細かい作業であり繊細ですが、計算し尽くされた技法に大変驚きました!

『辻が花は説明した絞りと、大きな染分けには桶絞りとで構成されているといわれています。

うちがやっているのはこの絞り方と、更に応用した絞り方です。昔ではできなかった細かいこともできますし、再現的なこともできます。

新しい絞り、現代の辻が花であると解釈して創っております。』

-----------------------------------------------------------------------

3.福村さんの作品に対する思い

ーーーー大学在学中からお父様に弟子入りされたそうですが、初めから後を継ぐ事を考えていたのですか?

『小さい頃から手伝いはしていましたが、この仕事をしようと決めていたわけではなかったですね。なので就活もしましたよ。「物をつくる仕事がしたい」という思いがあったので悩みましたが「やらせてください」と話をしました。』

ならば早い方がいいと、大学在学中に始めることになったそうです。

『テレビでよく「職人の世界はどこも後継者がいない」と言っていますが、「自分のことだ!」とふと気づいたんです(笑)』

自分がやらなければ終わってしまう、ということが「もったいない」と感じたそう。

ーーーーどういう思いで作品を作られてるんですか?

『「綺麗なものを創りたい」それにつきますね。

お召しになった時に美しいように、すっきり品よく作ることを心がけています。身近に着物を着る方が多いので、着る人の声を聞いて作っています。珍しいかもしれませんね。』

今回、実際に染める前の絞ってある状態のものを見せていただきながら、また作業を見せていただきながらお話を伺いました。

何より驚いたのはかなり繊細な作業だということです。

デザインの精密さと、それを再現する丁寧な技術があり「辻が花」は制作されていました。

大人しいように見えますが「着ていただいた時にその方がより綺麗に見えるように」と考えられています。

完成をイメージしながら計算し尽くされた丁寧な作業。

長年に渡り培われた経験にしかできない、「職人技」を拝見しました。

-----------------------------------------------------------------------

▼プロフィール

福村 健さん

1980年 京都市生まれ

2002年 同志社大学商学部卒

在学中より父・福村廣利さんに師事

2005年 日本伝統工芸近畿展 日本工芸会新人奨励賞

服飾ブランド「matohu」とのコラボレーション

2007年 日本伝統工芸染織展 入選

2012年 京都府美術工芸新鋭展 入選

2013年 マリア書房『創作市場 染織に遊ぶ』掲載

2021年 第68回 日本伝統工芸展 親子同時入選

----------------------------------------

今回お邪魔したのは、ワークショップも開催されている工房<絵絞庵>。

教えていただいた絞りを含め、初めての方にも体験をしてほしいと簡単な絞りや墨描きで、帯揚げ等を染める体験ができます。

辻が花染め工房 絵絞庵(えしぼりあん)

●住所:京都府京都市左京区上高野大橋町20

●電話:090-7345-7917

●HP:http://www.tsujigahana.com/

-----------------------------------------------------------------------

▼STAFF

撮影:岩嵜一真

取材・文:キモノプラス編集部