【埼玉県・きねや足袋】あのドラマのモデル!?足袋作りに込める熱い想い・こだわりとは。

昔は日本全国で生産されていた足袋。

現在では主に埼玉県行田市・徳島県鳴門市・岡山県倉敷市の3ヶ所で製造が続けられています。

今回お邪魔したのは埼玉県行田市に会社を構える<きねや足袋>。

「足に素材にやさしい伝統的な足袋づくり」にこだわり製造されています。

そして「伝統的な足袋」だけではなく、足袋づくりの素晴らしい技術を応用し様々な商品の開発もされているんです。

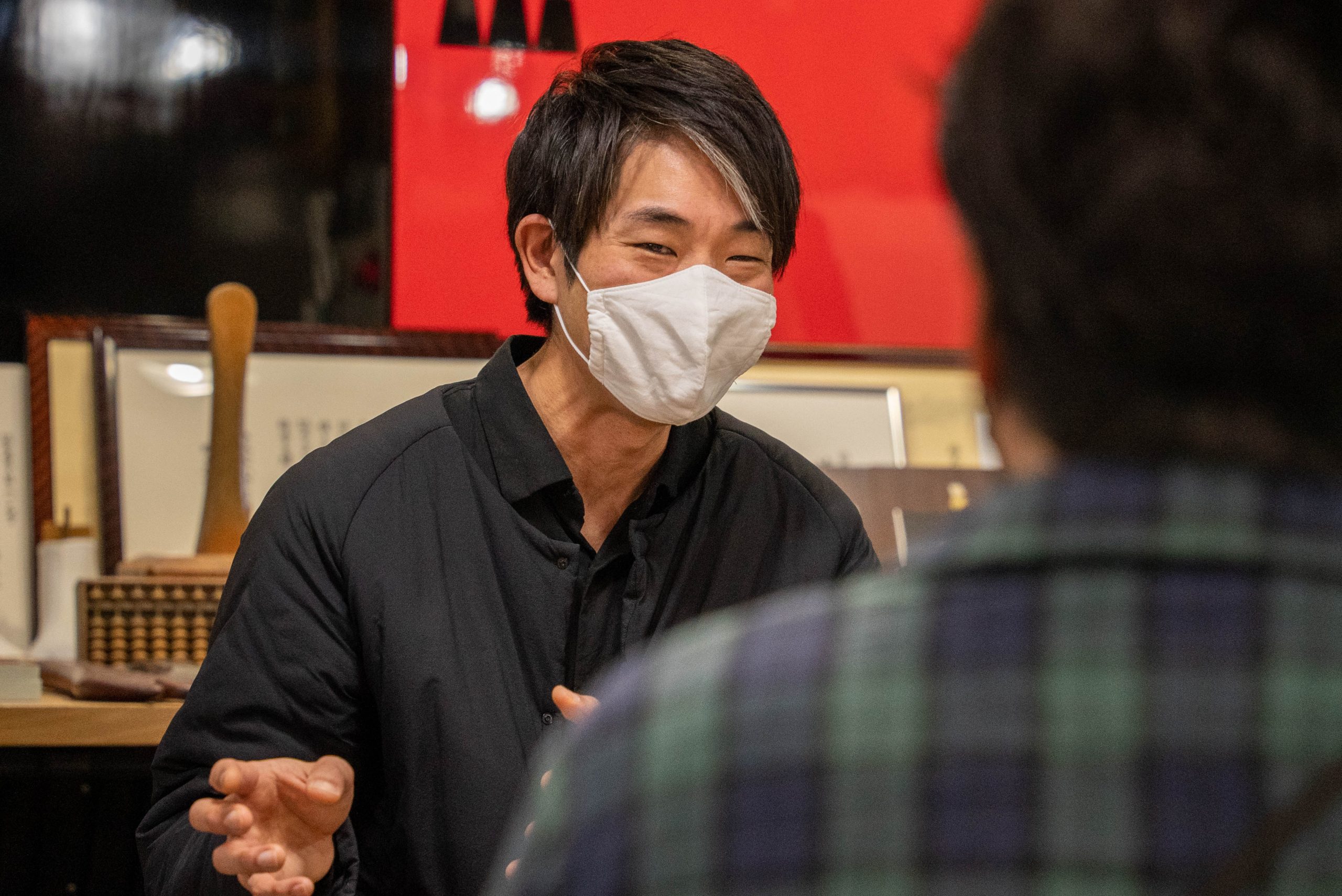

<きねや足袋>四代目の中澤 貴之社長に工場を案内していただきながら、たくさんお話を伺ってきたのでご紹介したいと思います!

【目次】

1.四代目社長に聞く<きねや足袋>

2.あのドラマとの関係は!?

3.足袋ができるまで

-----------------------------------------------------------------------

1.四代目社長に聞く<きねや足袋>

ーーーー中澤社長は四代目ですが、初代の頃から足袋作りや販売をされていたんですか?

『初代は曽祖父なんですが、アイスクリームを売りながら足袋を売っていたそうです。元々は足袋の下請けをやっていたので、業としてではなかったようです。

二代目である祖父が中澤足袋有限会社を設立し、下請業を営みながら自社オリジナルの足袋をつくり始めました。』

ーーーー<きねや足袋>の屋号、そしてロゴは杵でしょうか?これはどのように決められたのですか?

『これは二代目の頃ですが、当時歌舞伎の後ろで三味線を演奏する「きねや一門」がおり、熱海で行われる研修旅行で偶然出会ったそうです。部屋を訪ね使ってください、と渡した足袋をとても気に入ってくださり、「きねや」を使っていいよと言っていただいたそうです。

ロゴは祖父が三兄弟だったのと、毛利元就の「三本の矢」の話が好きだったんで「きねや」にかけてこのロゴにしたようです。』

ーーーーこの辺りは足袋を作られている会社が多かったんでしょうか?

『昭和初期の頃は200軒以上あったそうです。今では6軒ほどになりましたね。

うちでは和装小物屋さん、呉服屋さん、あとは地下足袋も作っているので作業着関係の会社などに販売しています。

あくまで和装の白足袋・紺足袋・地下足袋は昔からやっているので止めることはなく、メインでやっていこうと思っています。

どうしても足袋は着物や作業着を着る時にしか履かないという現実的な側面があるので、普段から履けるように可能性を広げられたらと日々考えています。

その中の1つでランニング足袋というものを作り、少しでも馴染みあるものになればと思っています。』

「ランニング足袋」と聞くと2017年に放送されたドラマが思い出されますが、<きねや足袋>とどういった関係があるのでしょうか?

伺ってみました!

-----------------------------------------------------------------------

2.あのドラマとの関係は!?

画像提供:きねや足袋HPより

「ランニング足袋 きねや無敵」5,500円(税込)

ーーーーあのドラマのモデルは<きねや足袋>さんなんでしょうか?

『いえ、正確にいうとモデルではないんです。

2012年に原作者の方が取材に来られたのですが、その際お話を伺うと「足袋屋がランニングシューズを作る」というストーリーが既に頭の中にあったそうなんです。

同じようなタイミングでうちも作ろうと動き始めていたところだったので大変驚きました!(笑)』

あまり信じてもらえないのですが、、と話してくださいましたが、そんなことがあるんですね〜と編集部一同、大変驚きました。

「足袋屋がランニング足袋を作る」というなかなか思いつかない発想を、同じ時期に考えていたことを知り、とてもご縁を感じられたそうです。

ーーーー中澤社長がランニング足袋を作ろうと思ったきっかけは何だったんですか?

『きっかけは高岡 尚司(しょうじ)さんです。彼がきっかけを与えてくれました。』

高岡さんは裸足でのフルマラソン 元日本記録保持者。

お二人で話す中で「ランニング足袋」製作の話が出てきたそうです。

『高岡さんと出会ってなかったらランニング足袋はできてなかったですね。初めは「面白そう」という軽い感じで作り始めました。

今の時代は「歩きやすい」や「足に負担がかからない」という商品が多く販売されていますが、ランニング足袋はそれに逆行する商品なのでとても珍しがられました(笑)』

2013年に発売開始。初めはレースのイベントで販売したり、高岡さんの仲間の方たちが購入し使ってくれたそうで、徐々にその名が広がっていきました。

ーーーーマラソンをする方達はこれを履き試合に出るんですか?

『これを履いて出場するというよりは、フォームの改善や基礎足力をつけるために使用する方が多いですね。』

ーーーー中澤社長もランニング足袋は履かれていますか?

『試作の頃から履いて走ってました。走ることは大嫌いでしたが、、(笑) 今は好きになりました。

初めは足が痛いんです。ソールは5ミリしかなくクッションが入ってないので、ふくらはぎがパンパンになりとっても疲れます。

昔の飛脚なんかは踵をつけずに走ってましたよね。現代人はふくらはぎの筋肉をほとんど使ってないので、これを履くとかなりしんどいと思います。』

履くうちに慣れていくそうですが、日頃から足袋を履く機会の多い中澤社長でも初めは痛かったそうです。

しかし痛みが心地良さに変わり、敏感に痛みを感じると自然と走法や体重移動の仕方も変わっていきます。

踵から着地する走り方だと膝や腰に負担がかかり痛める原因になるので、趣味で走る方も足全体で接地するよう意識することが大事だそうです。

気になった方は<きねや足袋>のホームページを見てみてください。

クスッと笑える商品説明に興味が湧くはず!

購入はこちらの会社でも出来ますが、インターネットでも可能です。

気になる方は是非チェックしてみてくださいね!

こちらはエコバックです。

足袋の中にエコバッグが入っていて、足袋は小物入れとしても使えるそうです。

留める部分には甲馳(こはぜ)が使用されていて、とても可愛いですよ。

杵屋袋 全4種類

大サイズ:3,850円(税込)

小サイズ:2,750円(税込)

※写真は小サイズです

-----------------------------------------------------------------------

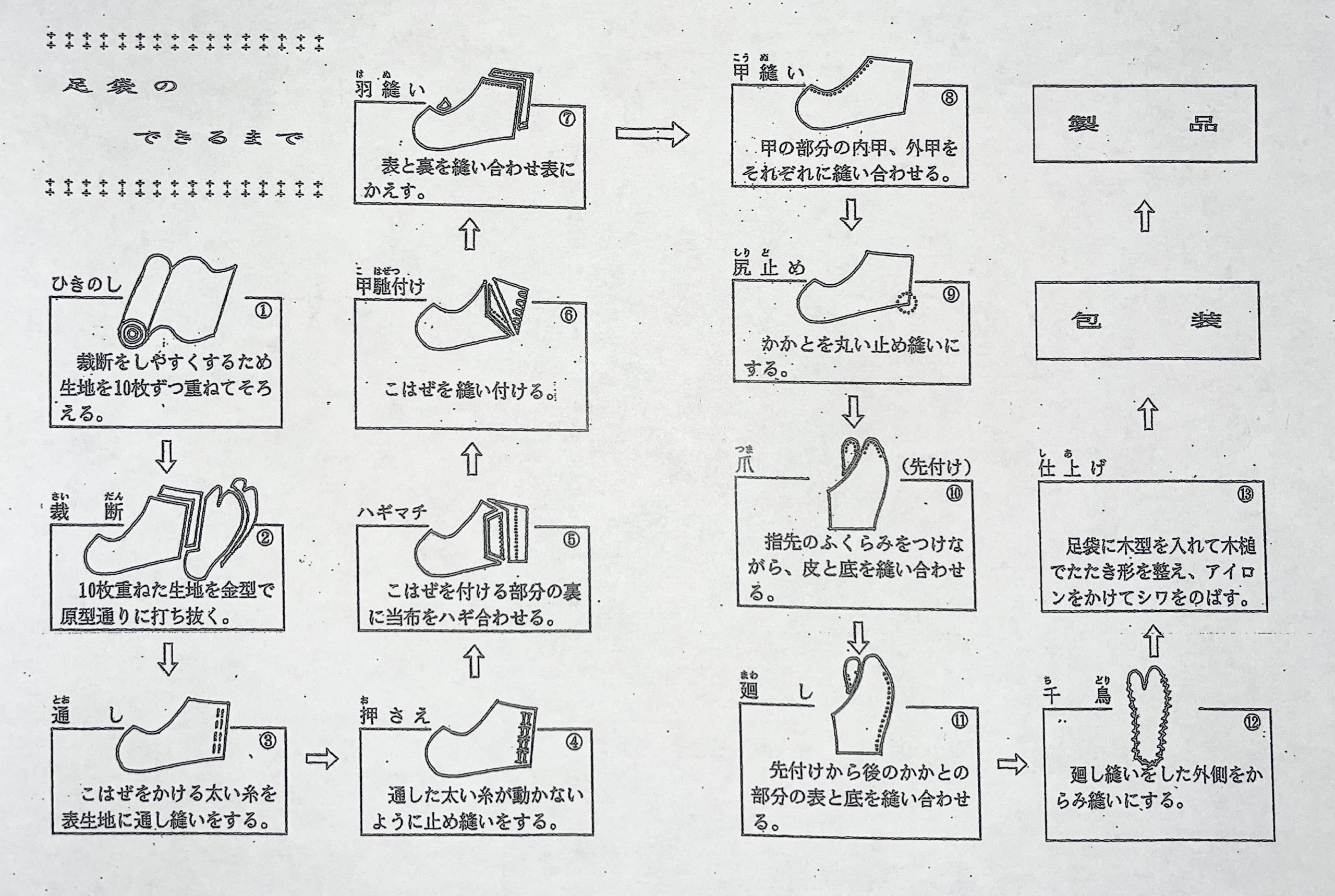

3.足袋ができるまで

足袋は13の工程を経て完成します。

お伺いした日に幾つかの工程の作業をされていたので近くで見学させていただきました!

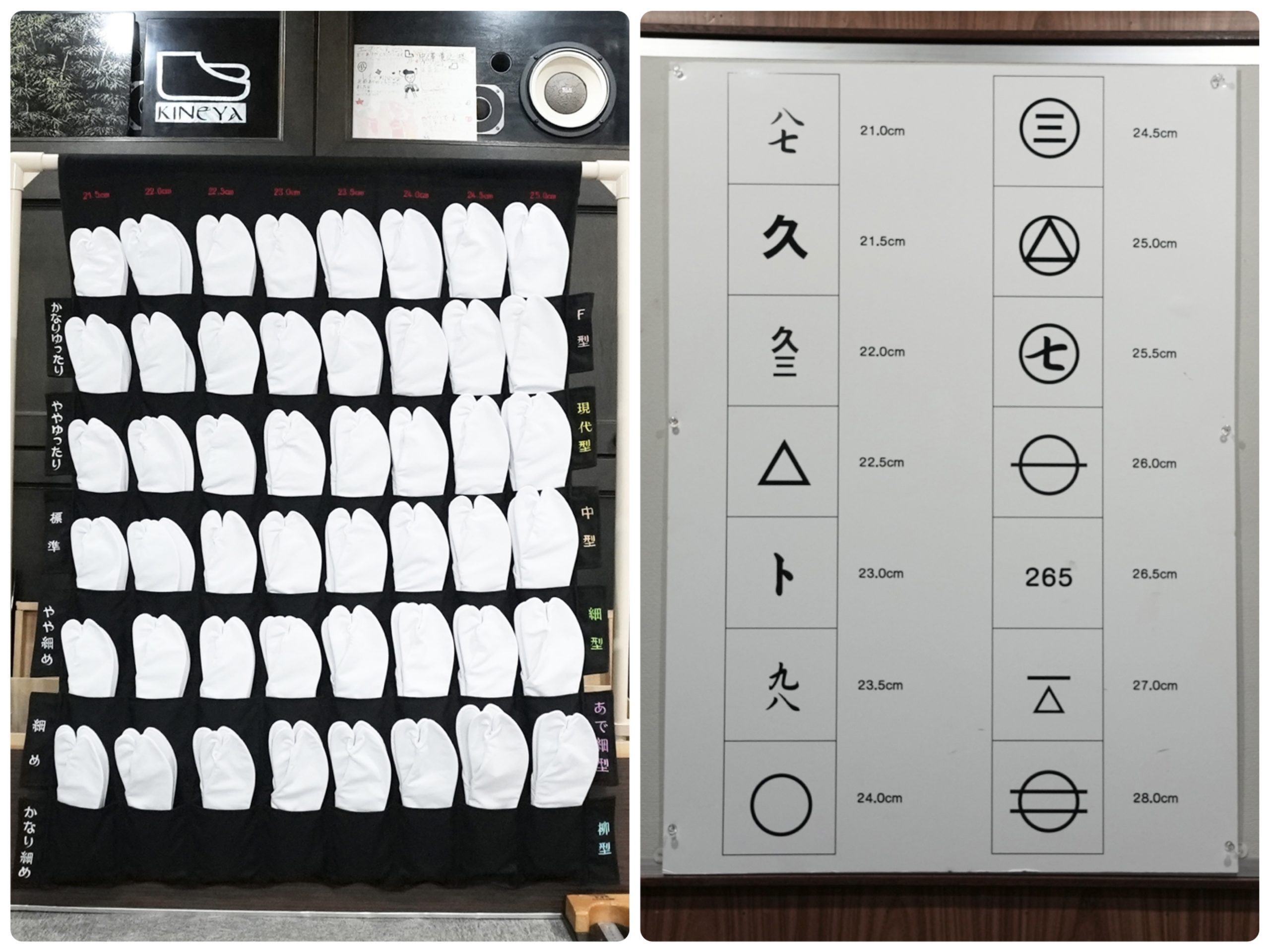

「足袋のできるまで」一覧

「2.裁断」

重ねた表地・裏地をおや型(おや指側)とよつ型(四ツ指側)で、底地は底型でそれぞれ裁断していきます。

おやの表地・裏地、よつの表地・裏地、底地の5パーツが片足分になり1足で計10パーツになります。

サイズ別の金型

昔から自分の足サイズを言うのが嫌だという女性が多かった為、分かりにくいように符牒(ふちょう)でやり取りをしていたそうです。

足袋屋さんならではの気配りです。

こうしてみると足のサイズだけではなく横幅にもバリエーションがあるんですね!

「6.甲馳付け(こはぜつけ)」

甲馳を表地、裏地の間に重ねて一緒に縫い付けていきます。

どの工程も大変細かく繊細な作業ですが、特に「10.爪(つま)」の作業を見た時は職人さんの技術に一同、感服しました。

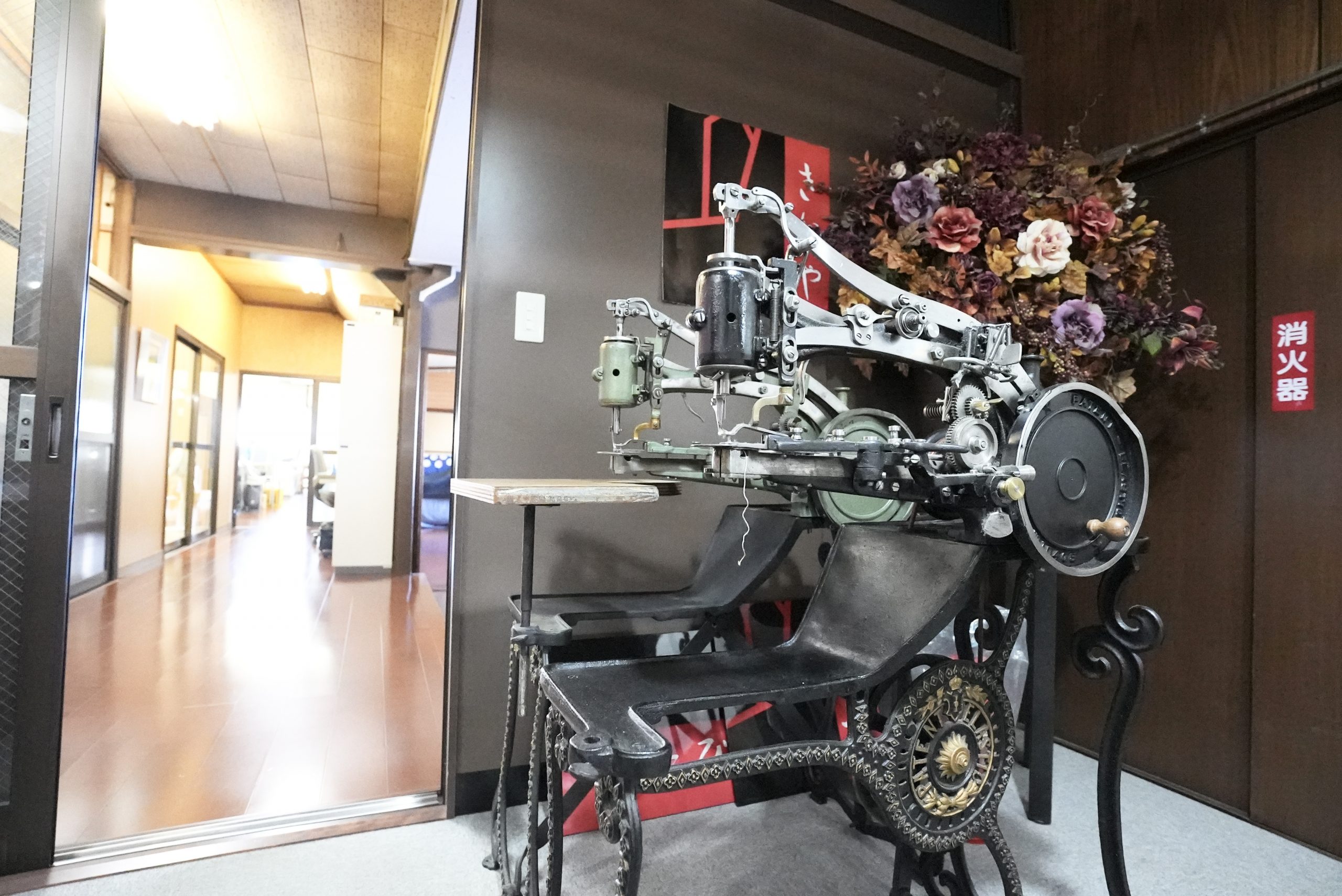

130年以上前にドイツからきた八方ミシンを、足袋のつま先だけを縫う為に改良された「ドイツ式つま縫い八方ミシン」。

つま先部分のふくらみをつけながら、底と縫い合わせていく工程ですが、これが熟練された職人ならではの作業。

生地を寄せながら立体的に縫っていきます。この作業ができるのは<きねや足袋>さんでも4人の職人さんしかいないそうです。

『おや指側と四ツ指側のヒダの数が同じになるように調整しながら縫っていきます。』と作業しながら話してくださいました。

ヒダの数まで計算されているなんて驚きです!

足でミシンを動かしつつ、右手と左手で違う操作を行います。とても難しく、できる職人さんが少ないのも頷けます。

最後は「13.仕上げ」です。

仕上げ作業は一足一足全て職人さんによる手作業で行われます。

出来上がったものを裏返し、作業台の木に通し木槌で叩いていきます。

ーーーー叩くのはどういった意味があるのですか?

『「足袋を裏返して終わり」ではなく、生地が重なっている部分を叩き馴染ませます。そうすることにより履き心地がグッとよくなるんです。形を整える意味もあります。

見ていただいた「爪(つま)縫い」をした部分もボコボコ膨らみが出たままだと履き心地は良くありません。耐久性を良くしたり、履いた時にゴロつかないよう履き心地を考え山を潰します。

せっかく上手に縫えたのに、最後の仕上げがきちんとしていないと出来上がりが良くないんです。』

持たせていただきましたが、とっても重いこちらのアイロン。

『何の変哲もないアイロンに見えますが、鉄の塊で加熱式の物なんです。だからすごく重たいんです。

うちではスチームを使っていません。スチームを使うとペターとなってしまい、せっかくのふっくら仕上げが台無しになってしまうからです。

この重さを利用して伸ばします。』

この後 包装し完成。

とても細かく高度な技術が必要とされる足袋づくり。

工程ごとに使用される機械が違います。<きねや足袋>では昔から使用している機械を今でも大切に使い続けておられます。

呉服の機屋さんでも問題になっていますが、機械を扱える技術者が減ってきていて「このままでは直せる人がいなくなる」と中澤社長は危機感を感じ、職人さんと共に先生に習い技術を習得したそうです。

昔から引き継がれる技術を大切に、また職人さんの育成、機械の修理・メンテナンスまで自社でできるよう後世のことも考え、ものづくりをされているのを拝見し驚きました。

見学させていただくまで、足袋づくりにこんなに工程があるとは知りませんでした。

とことん「履き心地の良さ」にこだわり、職人さんの全員がとても丁寧な作業をされていました。

着物を着用される際は、<きねや足袋>の職人さんの思いが詰まった足袋をぜひ選んで欲しいと思います。

-----------------------------------------------------------------------

今回は<きねや足袋>四代目 中澤 貴之社長にお話を伺いました!

仕事で東京へいき、ランニング足袋を履いていると「これ知ってるよ!」と声をかけてもらうことがあるそうです。

『マニアックな商品なだけに声をかけていただくとすごく嬉しいですね』と笑顔で話されていたのが印象的でした。

メインである足袋づくりだけでなく、技術を活かしながら商品開発にも力を入れておられる中澤社長。

次に発売される商品が早くも楽しみです!

----------------------------------------

きねや足袋

●住所:埼玉県行田市佐間1-28-49

●電話:048-556-6361

●HP:https://kineyatabi.co.jp/

玄関先店舗

●営業時間:8:30〜12:00 / 12:50〜17:30

●定休日:土曜日・日曜日・祝日

-----------------------------------------------------------------------

※データは2021年11月時点での情報です。

最新の情報は店舗にお問い合わせください。

▼STAFF

撮影:岩嵜一真

取材・文:キモノプラス編集部