[全3回]職人×デジタル!手描友禅作家に聞く「きものモノづくりの今」その2

「職人の手仕事とデジタル化」ついて全3回でお届けするショート連載。進化し続けるデジタル技術の活用はどの業界でも必須であり課題ともなっている昨今、着物業界も例外ではありません。

お話を伺ったのは前回に引き続き、手描友禅作家の大野深雪さん。

東京友禅の作家として活動されると同時に、手描友禅を中心とした伝統技法を受け継ぐ若手作家の集団「そめもよう」を立ち上げ、現在はユキヤ株式会社の代表として、職人の手仕事とデジタル技術の両方の技術を活かしたデジタル友禅「some-pri(ソメプリ)」シリーズを展開。作品づくりに取り組まれています。

第一回では「デジタル友禅」の紹介や始めるきっかけについてお話をしてもらいました。第二回の今回は、大野さんのこれまでの活動の歩みや取り組みについて伺いました。

第一回はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/734/lang/ja-JP/7

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中村勝馬さんの作品に導かれ、手描友禅の道へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※染料は一色ずつ丁寧に調合し、作り置きしない。

既製品にはないオリジナルの色合いが表現できる

ーー大野さんはなぜ手描友禅の作家さんを目指されたのですか?

「もともとランドスケープデザインをやりたくて美大に入学したのですが、いざ通い始めたらその道での将来が全然描けなくて。ほかにデザインができて技術を手にできる仕事はないかと探していたときに偶然、京友禅の作家さんのインタビュー記事を読んだんです。

その方は人間国宝の森口華弘さんのお弟子さんだったんですが、なんとなく友禅について図書館で調べてみました。そこで友禅染の第一人者として知られる染色家で人間国宝の中村勝馬さんの作品に出会ったんです。もう衝撃な美しさでした。

夢中になって調べていくうちに、中村勝馬先生の指示で創設された手描き友禅を教えるコースのある専門学校が東京にもあると知り、そこに入ろうと決意して結局美大は2年で辞めました」

※色挿しの工程。細く青い線は糸目糊。

江戸時代は餅粉と糠を混ぜたものが使われた。

「学校では伝統的な手描友禅から現代の手法まで、江戸時代の糸目糊の作り方から始まるさまざまな基礎を学びました。本当に毎日楽しくてしょうがなかったですね。美大に入って遠回りしたけど通えて良かった。今思い返しても本当に恵まれた環境でしたね」

ーー卒業後には鎌倉友禅で名高い坂井教人さんに弟子入りされていますね?

「はい。卒業の数ヶ月前に師匠のお弟子さんの一人がご退職されるということで学校にお声かけがあったんです。鎌倉の工房まで自宅から通える人という条件にもたまたま当てはまって、それで運良く推薦してもらえました。

先生の工房では私たち弟子の仕事は主に色挿し。先生はかたくりの花の文様をトレードマークとされていて、一年目はその茎だけをひたすら塗っていましたね」

大野さんの手描友禅作品「枝垂れ桜と文鳥」

「これは2018年ごろにつくった枝垂れ桜と文鳥の訪問着です。桜も文鳥も繰り返し描いている好きなモチーフのひとつ。坂井先生が淡くきれいな花の着物をつくる方で、師匠の影響を大きく受けた作品ですね。

”水ぼかし”と言う技法で、糊水に染料を入れてお花を描いています。花びらの先に胡粉の濃い白色と薄い白色とを重ねていくことで淡いグラデーションになります。私は筆で描きますが、それも師匠の影響ですね。東京友禅では筆先が平たい刷毛を使われる方が多いと思います。

胡粉のぼかしは発光するような艶感が出るので、箔を置かなくても煌びやかな仕上がりになります。この作品を見た方に坂井先生のお弟子さん?と声をかけられるくらい、師匠の特徴的な技法です」

ーー2011年に独立されたのは、なにかきっかけがあったんでしょうか。

「当時、リーマンショックの影響が大きかったところに震災が重なったんです。それで、先生がもう弟子は抱えないと決断されたので、卒業するところになりました。10年修行して卒業という形がスタンダードですが、私は5年3ヶ月しか修行できなかった。もう不安、不安、不安でしたね(笑)。

だから、独立というよりはこの仕事を辞めたくないという気持ちでいっぱいで、できることをとにかくやっていこうと個人事業主という形でスタートして、初めの2年くらいはもがいていました」

※デジタル友禅の小物シリーズ

「そのころは主に、青空市というクリエイターさんが出店する縁日のようなものに出店して、手描友禅でつくった小物など販売していました。当時は自分で縫い物までして仕上げていました。今はデジタル友禅で販売していますが、小物は変わらず人気がありますね。

あのころは辛かったけれど、そこで得たたくさんのご縁が今にもつながっているので、結果的には良い経験になっていますね」

ーーーーーーーーーーーーーー

お互いを支え助け合う

プロ作家集団をつくった理由

ーーーーーーーーーーーーーー

※手描き友禅の設計図「雛形」

雛形を参考に下絵を描いていく

ーー2013年に伝統技法を受け継ぐ若手作家の集団「そめもよう」を立ち上げられたのはなぜですか?

「独立する以前から、東京の手描友禅染作家で構成された『東京都工芸染色協同組合』という組合に所属していたのですが、そこの青年部に所属するメンバーがたまたま独立したばかりの人が多い時期だったんですね。その仲間たちとは催事などでよく顔を会わせていました。

2013年に出店した催事も顔なじみがたくさん出店していたんですが、お客さんが全然こなかった(笑)。その時にみんなで一緒になにかできかなという話になって『そめもよう』という名前もその場で決めてしまうくらい盛り上がりまして。それくらい暇だったんです(笑)」

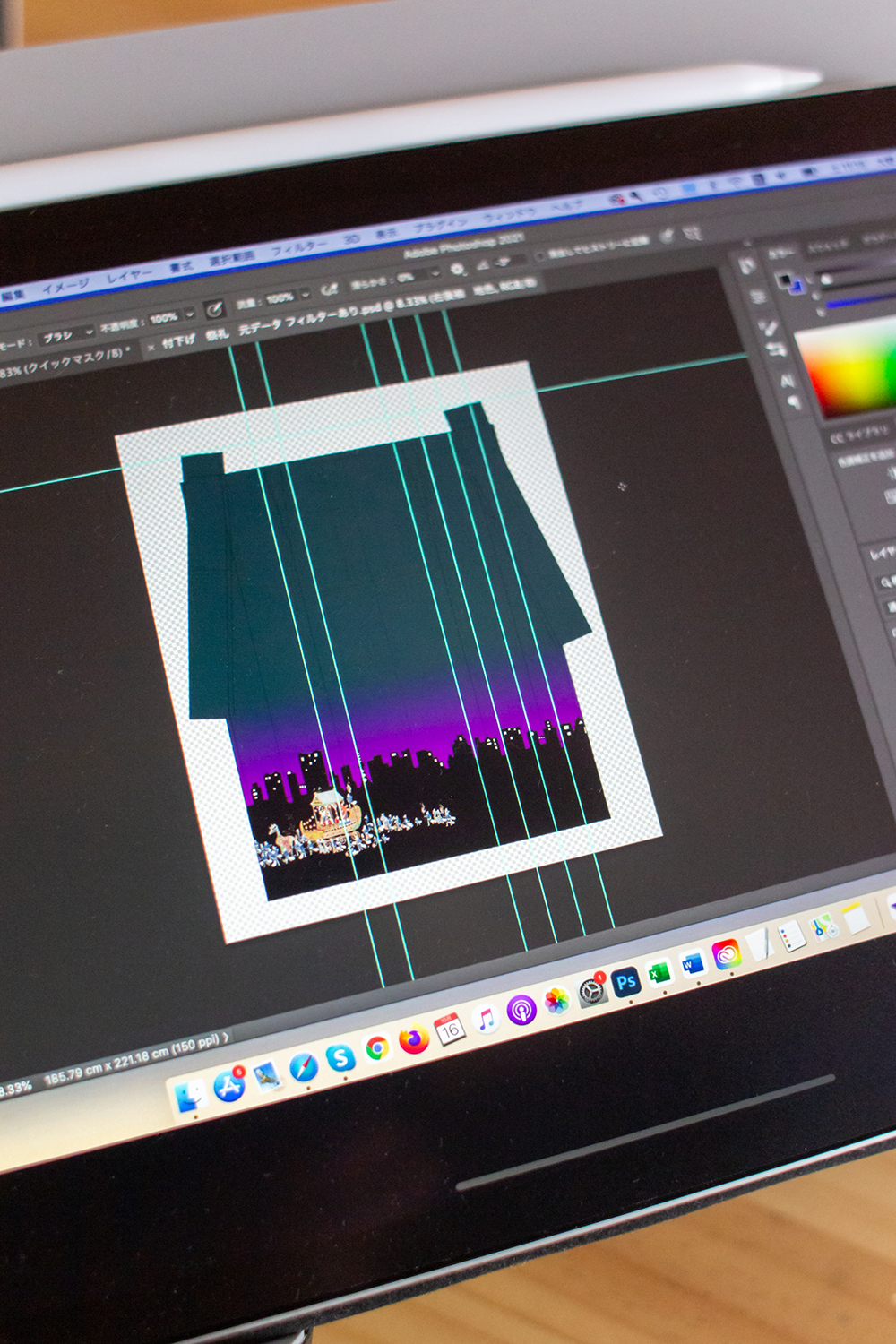

※デジタルの場合、雛形はデザインの仕上げ工程

雛形をもとにプリント工程へと進む

「独立当初はみんな、自分の作品点数がまだ少ないんですよ。百貨店などの催事に出店するチャンスがあっても数量をそろえることができないので泣く泣く諦めることがある。みんなで商品を持ち寄れば数量も十分そろうし、アテンドも分担してできるから日程が合わない場合でも出品できる。

女性のメンバーも多かったので、結婚や出産でどうしても仕事できない期間もあります。相互扶助的なグループがあればお互い助け合えるんじゃないかな、という目的で立ち上げました。最初は10人くらいのメンバーがいましたね。

今はそれぞれが力をつけたこともあって固定のメンバーを置かない形に変えました。催事のときに希望者に声をかけるような形で、流動的にいろいろな方が参加できるようなシステムにしました。ベテランの先生方も参加くださるので、刺激しあえる環境になったかなと思っています」

ーーデジタル友禅でも商品売上の一部を職人へ還元されていると伺いました。

「はい。柄の版権については友禅作家が持ち、使用料という形でゴフクヤサン・ドットコムからギャランティーが支払われる仕組みです。

職人の仕事そのものがすごく減っているので、同じ労働量で収入を増やせる形をつくりたかったんです。大きな金額ではありませんが複製品によって自分が手を動かさなくても収入が生じることで、新たな作品への活力にもなるし、技術の習熟にもつながります。

デジタル友禅『some-pri』に参加している職人はまだ少ないのでできることを試しながら、少しずつ職人にとっていい未来を摸索していきたいですね。同じ立場で同じ視点を持つ仲間がいて、そういう話ができるのはすごくありがたいことだと思っています。

今後は着物業界に限らず、伝統工芸の職人同士でもっと交流ができたらと思っているんですよ。伝統工芸って地域ごとに隔たりがあって、なかなか交流できる機会がない。職人同士でさまざまな取り組みをして、もっと楽しい未来を描けたらなと思っています」

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第二回はここまで。次回は「大野さんの作品」や「デジタル友禅の今とこれから」についてお話を伺います。引き続き、どうぞお楽しみに!

第1回はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/734/lang/ja-JP/7

第3回はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/780/lang/ja-JP/7

▼プロフィール

東京手描友禅作家

ユキヤ株式会社代表取締役

ーーーーーー

大野 深雪さん

ーーーーーー

横浜市生まれ。2006年に大塚テキスタイルデザイン専門学校卒業後、「鎌倉友禅」を生み出した友禅作家・坂井教人氏に師事。2011年に独立し「染工房ユキヤ」を設立。2013年、手描き友禅を中心に伝統技法を受け継ぐ若手作家の集団「そめもよう」を立ち上げ、現在も運営を行う。2017年に自身が代表を務めるユキヤ 株式会社設立。作家としての活動も精力的に行い、2008年には全国染織作品展入賞、染芸展入賞(2008年佳作賞、2014年染芸展賞)、2016年全国染織作品展入選など、数々の受賞歴あり。

ユキヤ公式HP

https://www.yuzen-yukiya.com/

some-priシリーズ商品(ゴフクヤサンドットコム)

https://shop.gofukuyasan.com/?mode=cate&cbid=2566271&csid=1

▼STAFF

撮影・文:君島有紀