[全3回]職人×デジタル!手描友禅作家に聞く「きものモノづくりの今」その1

「職人の手仕事とデジタル化」ついて全3回でお届けするショート連載。進化し続けるデジタル技術の活用はどの業界でも必須であり課題ともなっている昨今、着物業界も例外ではありません。

お話を伺ったのは、手描友禅作家の大野深雪さん。

東京友禅の作家として活動されると同時に、手描友禅を中心とした伝統技法を受け継ぐ若手作家の集団「そめもよう」を立ち上げ、現在はユキヤ株式会社の代表として、職人の手仕事とデジタル技術の両方の技術を活かしたデジタル友禅「some-pri(ソメプリ)」シリーズを展開。作品づくりに取り組まれています。

第一回の今回は「デジタル友禅」について、またそれを始めるきっかけについてお話をしてもらいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デジタル化=脱・手仕事? デジタル友禅とは

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※大野さんの作品「祭礼」

「デジタル友禅」について詳細を紹介をする前にまずは作品から見ていただきましょう。

同じ柄行の帯と着物を上下に重ねた写真をご覧ください。下の着物は大野さんによる「手描きの友禅」の作品で、上に重ねた帯はその着物をもとに制作した「デジタル友禅」です。

手描友禅は正絹、デジタル友禅はポリエステル生地という素材の違いのほか、染料や染め工程なども異なりますが、写真で見ただけでは区別がつかないくらい、色も柄も精密に鮮やかに再現されていることがわかります。

※色挿しの工程。細く青い線が友禅の特徴である糸目糊。

模様の輪郭をつくり、色が交じり合わないようにする役割

デジタル化というと「工程の簡略化」や「脱・手仕事」というイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、大野さんが手がけるデジタル友禅「some-pri」シリーズは、職人の手仕事はそのままに伝統工芸と最新のプリント技術を融合させた、新たな価値を提案しています。

「音楽に例えるなら、職人が制作する手描き友禅の着物が”生演奏”のようなもので、デジタル友禅はいつでもどこでも楽しめるスマホにダウンロードした音楽でしょうか。

デジタルの音楽には誰でも簡単に楽しめる気軽さや便利さがありますが、ライブでは会場にいる人しか味わえない特別感や高揚感、臨場感がある。どちらにもそれぞれいいところがありますよね。伝統工芸の着物でもそういった幅広い提案ができたら面白いなと始めました。

一点ものという手描友禅の特別感はこれからも大切にしたいので、手描友禅で販売する着物と、デジタル友禅にする着物はしっかり棲み分けをしています」(大野さん、以下略)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デジタル友禅「some-pri」ができるまで

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

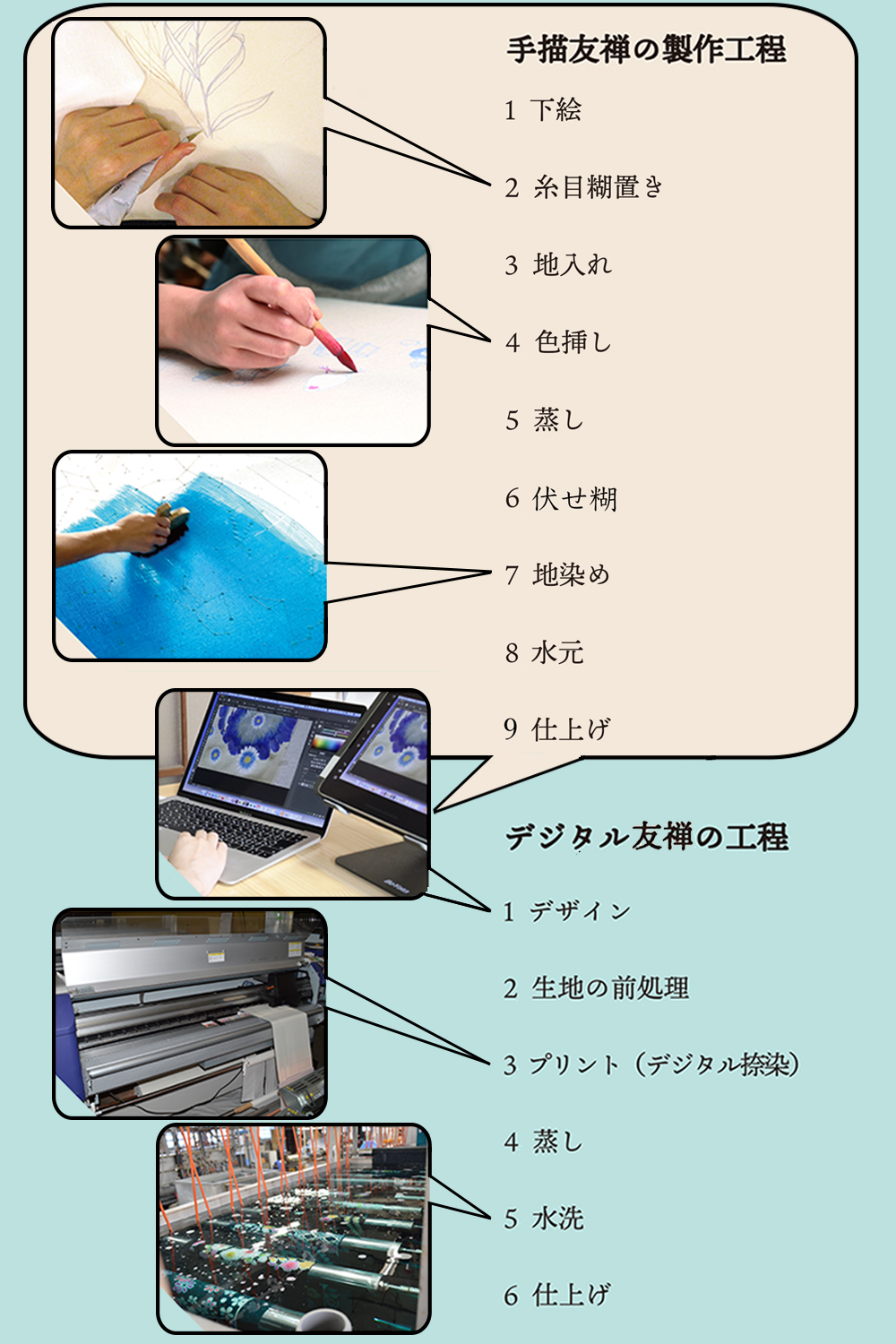

それぞれの工程をご紹介しましょう。手描友禅の製作工程は、下絵→糸目糊置き→地入れ→色挿し→蒸し→伏せ糊→地染め→水元→仕上げ。一方でデジタル捺染(なっせん)は、デザイン→生地の前処理→プリント→蒸し→水洗→仕上げ、という工程です。

一般的なデジタル捺染ではPCなどでデザインした図案をプリントしますが、デジタル友禅「some-pri」では手描きで染めた生地や図柄をスキャンしてデータ化し、それを素材にしてリデザインしたものプリントをするという手法を採用しています。

つまり、職人さんの手仕事部分の工程はまったく変わらないということ。

「デジタル友禅を始めるきっかけとなったのが、百貨店などの催事への出店でエンドユーザーであるお客さまと直接お話をする機会が増えたことでした。もう少し手軽なセカンドラインがあった方がもっと多くのお客さまに喜んでいただける、そう思ったのがはじまりです。

それで一時期、ワンポイント柄の半幅帯といった手描きの図柄を少なくした廉価な商品をつくってみたことがあるんです。でも、商品としての仕上がりに納得ができなかった。作り手が妥協していてはお客さまに新たな価値を提案なんてできない、とすぐに考えを改めました」

※「そめもよう some-pri」シリーズの半幅帯

「ちょうどその頃に、着物の通販サイト『ゴフクヤサンドットコム』を運営する居内商店さんの商品を百貨店で目にしたんです。

居内商店さんでは自社のデジタル染色技術を用いて、ゴッホやクリムトといった版権フリーの絵画を複製した帯などを製品にされているんですが、それがとても素晴らしかった。これほどまでに精密な表現ができるんだと感動しました。

こんなに美しくできるのなら、友禅でもできないか。思い切って居内さんを訪ねてみたところ、偶然にも先方も友禅の作家を探されていた。まずは既存の作品をスキャンした試作品を作っていただいたんですが、それを見てこれなら商品として出せると確信しました」

ーーーーーーーーーーーーーーー

職人がデジタルと組む葛藤と期待

ーーーーーーーーーーーーーーー

※デジタル友禅のデザイン工程。

スキャンした手描きの図柄を切り抜き再構成していく。

「東京友禅はすべての工程を一人で行うので、一つの技術を習熟するのにとても時間がかかるんです。勉強ももちろん必要ですが、つくるという経験を積み重ねなくしては技術の向上は望めません。

だから、着物の受注が少なくなり経験の場が減る現状において、セカンドラインはつくりたいけれど、どうしても職人としての手仕事は減らしたくなかった。でも妥協はしたくないし、動かせる手や時間にも限りがある。そんなワガママな想いをすべてクリアにできたのがデジタル友禅でした。

もう本当に、居内商店さんのプリント技術と出会えたからこそ叶ったことですね」

「着物を愛している方の中には『ポリエステル生地にデジタルでプリントしたものなんて』という想いを持つ方もいらっしゃると思います。私自身もポリエステルの印象ってそれまで良くなかったし、手仕事と敵対するものだと思っていたのでそのお気持ちもわかります。

でも今は、自分が作る立場、着る立場になって『一度着てみてほしい』と力強く言いたい。

デジタル友禅を始める時に、まずはデジタル捺染を手がける新潟の工場へ見学に行ったんですね。染めの工程はプリンターで染めていますが、その前の生地の前処理や水元、ゆのしなどの工程はきちんと人の手で行われているということを知りました。

職人ってどうしても手仕事が一番偉いと思いがちなんですけど、決してそんなことはない。モノづくりの現場や作り手の想いは、同じなんです。今後はさまざまな表現を通して、そういった認識も少しずつ変えていけたらいいなと思っています」

ーーーーーーーーーーーーーーーー

「デジタル友禅」の紹介と始めるきっかけについてお話いただいた、第一回の今回はここまで。第二回の次回は大野さんのこれまでの活動の歩みや取り組みについて、第三回には「大野さんの作品」や「デジタル友禅の今とこれから」についてご紹介します。引き続き、どうぞお楽しみに!

第2回はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/758/lang/ja-JP/7

第3回はこちら→

https://www.kimono-plus.com/columns/780/lang/ja-JP/7

▼プロフィール

東京手描友禅作家

ユキヤ株式会社代表取締役

ーーーーーー

大野 深雪さん

ーーーーーー

横浜市生まれ。2006年に大塚テキスタイルデザイン専門学校卒業後、「鎌倉友禅」を生み出した友禅作家・坂井教人氏に師事。2011年に独立し「染工房ユキヤ」を設立。2013年、手描き友禅を中心に伝統技法を受け継ぐ若手作家の集団「そめもよう」を立ち上げ、現在も運営を行う。2017年に自身が代表を務めるユキヤ 株式会社設立。作家としての活動も精力的に行い、2008年には全国染織作品展入賞、染芸展入賞(2008年佳作賞、2014年染芸展賞)、2016年全国染織作品展入選など、数々の受賞歴あり。

ユキヤ公式HP

https://www.yuzen-yukiya.com/

some-priシリーズ商品(ゴフクヤサンドットコム)

https://shop.gofukuyasan.com/?mode=cate&cbid=2566271&csid=1

▼STAFF

撮影・文:君島有紀