《加賀友禅を学ぶ》加賀友禅ゆかりの地、「龍國寺」を訪ねる。

卯辰山山麓寺院群には約50の寺社が集まっており、その寺社をつなぐ「心の道」は、坂や長い階段・迷路のような小路が続く散策スポットにもなっています。

そんな寺院群の一番端にあるのが、曹洞宗のお寺である「龍國寺」です。

なぜこの寺が加賀友禅ゆかりの地と呼ばれているのか、ちょっと探ってみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーー

龍國寺とは、どんなお寺?

ーーーーーーーーーーーーーー

その昔、後に天下統一を果たした羽柴秀吉と加賀藩初代藩主の前田利家公が越前の稲荷大明神をともに訪れ、その際に授かったお札で運が開け出世したと言い伝えられていることから、ご利益があったお札を長く伝えるために、寛文11年(1671)宝円寺八世・虎白禅師が龍國寺を建立しました。

そのため、お寺にもかかわらず稲荷大明神が祀られ、参道には赤い鳥居やキツネの石像まであり、神仏が混合した不思議な雰囲気を醸し出しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

今もなお、多くの謎が残る

加賀友禅の創始者・宮崎友禅斎

ーーーーーーーーーーーーーーーー

そんな龍國寺で、大正9年(1920)に加賀友禅を完成させた宮崎友禅斎の墓とされる墓碑が発見されました。

「謎の多い宮崎友禅斎でしたが、晩年は故郷である石川県に戻り、僧侶として余生を過ごしたという説もあります。仏の教えを基に、静かに生涯を終えたいと思ったのではないでしょうか?」

と話すのは龍國寺の住職である日下部さん。

他にも境内には友禅斎ゆかりのものが多く点在しており、茶室が設けられている友禅堂内には、自作と伝えられる木像法体座像が安置されています。

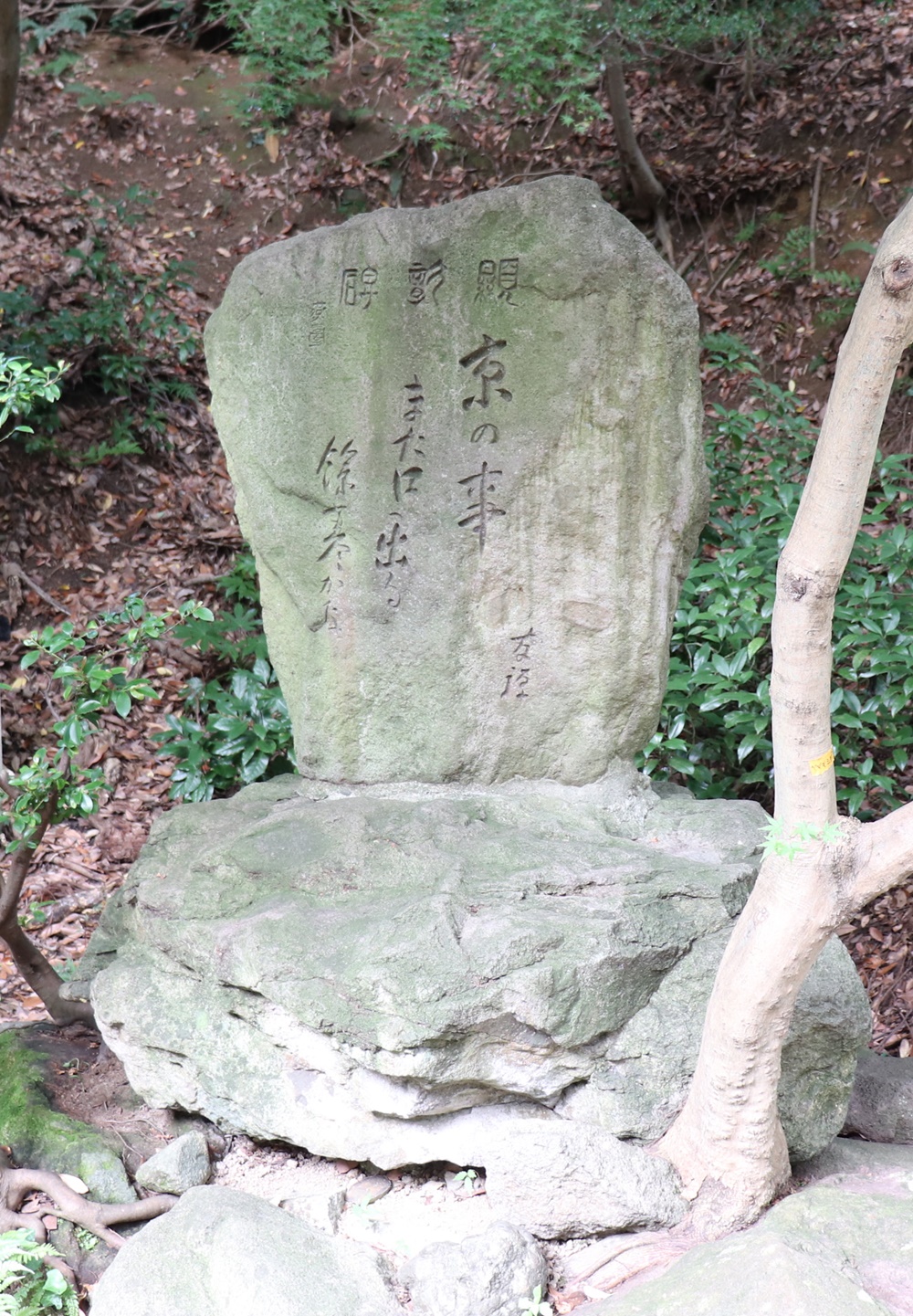

また友禅斎は、生前こんな句も残していました。

「京の事 また口へ出る 餘寒かな」

季語である“余寒”(よかん)は、春を迎えてもまだまだ寒さが残る様子を表しています。

友禅斎は金沢で暮らしながら、思わずその情景を見て「底冷えする寒い日もあったなぁ」と、何度も京都に住んでいた頃を懐かしんだのではないかと考えられています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

友禅斎が創り上げた加賀友禅を、

時代のニーズにあった形で残していきたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現在この龍國寺を、加賀友禅作家である友野雅子さんが、お弟子さんと共に工房として利用しています。

友野さんがここを工房にするきっかけとなったのが、以前訪れた際に感じたこの寺の人里離れた静かな雰囲気だと言います。

「お寺と言う場所は、たくさんの方との出会いがある場所。こんなところで作品作りができたらいいなぁと思っていた矢先、偶然にもご縁が繋がってここを使わせて頂けることになりました。」と友野さん。

ここに住み始めてから、陶芸家、ミュージシャン、フラダンスの講師など、お寺を通して様々な活動を行っている人たちと知り合い、その仲間たちと〈龍國祭〉なるイベントも計画しているのだそう。

「お寺という開かれた場所にたくさんの方が集ってくだされば、加賀友禅や宮崎友禅斎のことをもっと知ってもらうきっかけにもなるし、地域の活性化にもなればと考えています。」と話しながら、加賀友禅で培った技術を用いて描いたTシャツやスニーカーを見せてくれました。

加賀友禅の職人は年々高齢化が進んでおり、若手作家も少なくなってきています。

加賀友禅はあくまでも産業なので売れないと、その技術を継承していくことは難しくなってきます。

着物だけにこだわらず、どんどん若い方にも興味を持ってもらえるような商品づくりや、イベントなどで加賀友禅の魅力を発信していくことが、加賀友禅を創り上げた宮崎友禅斎への恩返しになるのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

龍國寺(りゅうこくじ)

●住所:石川県金沢市東山2-25-72

●アクセス:バス停森山から徒歩約5分

●電話:076-252-3933

●料金:拝観無料

※住職不在時もあるため

建物の案内や御朱印が必要な場合は予約が必要

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※データは2021年9月時点での情報です。

掲載している料金は原則として税込み価格です。

最新の情報は各スポットにお問合せください。

▼STAFF

編集・文:村田麻美(CYAN)

撮影:HIGE GOOD WORKS