豊かな表現力で、伝統を継承。染師 鶴見晋史さんに聞く現代の加賀友禅とは。

今回インタビューしたのは、「鶴見染飾工芸」の2代目で加賀友禅作家の鶴見晋史(つるみ くにちか)さん。伝統を受け継ぎながらも新たな挑戦をする現代の加賀友禅作家の想いを伺いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

加賀藩御用達の染物業「太郎田屋」の

歴史を引き継ぐ家系に生まれ、加賀友禅の道へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

代々染物を営む家系に生まれ、曽祖父にあたる鶴見他吉郎さんも、加賀友禅の創始者である宮崎友禅斎が晩年身を寄せた金沢の紺屋頭取「太郎田屋」で、家督(あととり)を務めた人物でした。

そんな鶴見さんですが、様々な迷いもあって大学卒業後は一時加賀友禅の道へ進むことを辞めようと考えたこともあったそうですが、父である鶴見保次さんからの勧めもあって、東京友禅を学びに修行へ出ることを決意。金沢に戻ってからは父のもとで加賀友禅を学び、本格的に作家として活動を始めました。

ーーーーーーーーーーーーー

師から弟子へ、脈々と受け

継がれてきた確かな技

ーーーーーーーーーーーーー

長年にわたり継承されてきた加賀友禅は、石川県内で染め上げられた着物の総称ではなく、「加賀友禅手描技術者登録」を加賀染振興協会から受けた作家が染め上げた着物のみを指します。絵の輪郭に糊を置き、その内側を色付けしていくという染め方が特徴で、縁側から内側に向かってぼかす〈先ぼかし〉という技法や、葉が虫に食われたような跡をつける〈虫食い〉の技法で、独自の模様を生み出しています。

「色味の濃淡を出すには、経験が必要です。型染めとは違った微妙なグラデーションは、手描きだからこそ成せる技。加賀友禅には、派手さはないが奥ゆかしい美しさがありますね」と鶴見さんは言います。実際に作品を見せてもらうと、淡い色合いが幾重にも重なった幻想的な美しさに、思わず目を奪われます。

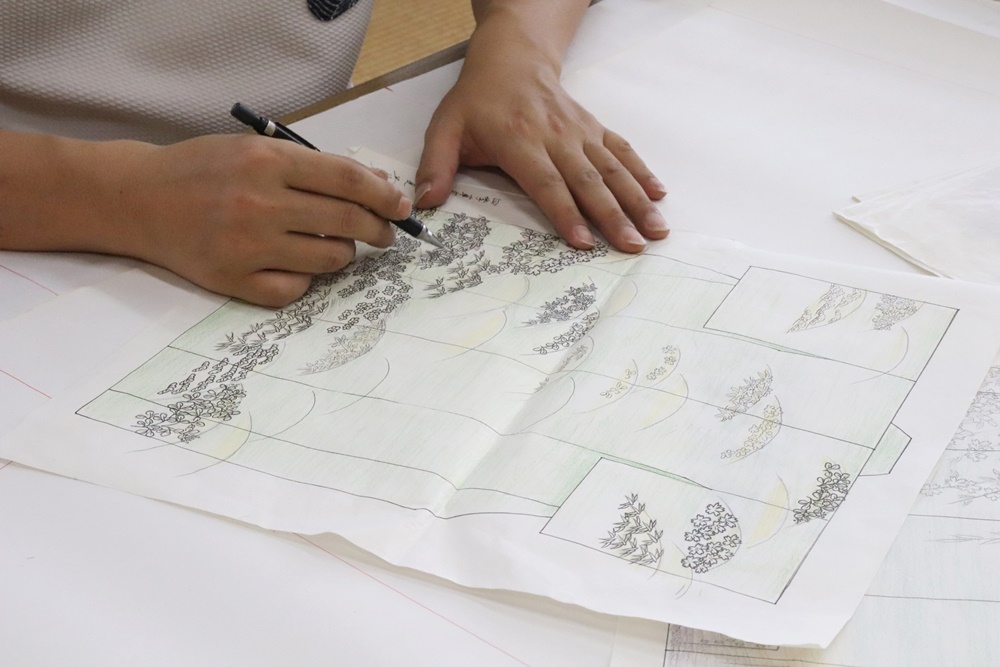

「新しいデザインを生み出していくのも、とても大変な作業です。いろいろな草花をデッサンしたり、昔の柄いきを参考にして創作したりもしますが、実際に着た時をイメージして配置を考えるのは、何年やっていても一番頭を悩ませますね(笑)」

工房の奥には、これまで作ってきたたくさんの図案たちが、宝物のように眠っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

加賀友禅は、3次元にも4次元にも

なりうる美しさを秘めている

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ひとつの着物を仕上げるには3ヶ月程かかるそうで、大作の場合は1年かけて仕上げることも。とても根気のいる作業ですが、この仕事の魅力は何でしょうか?

「始めた頃は着物に絵を描くことが楽しかったのですが、そのうち展示会などにも足を運ぶようになり、自分が作った着物を身に纏った姿を見ると、女性を美しく魅せられる仕事なんだなと、誰かのために着物を作ることにやりがいを感じるようになりました」。

「着物は飾ってあるだけだと2次元だが、着ると3次元になり、その人の雰囲気が加わると4次元にもなるような魅力があります。その変化が面白いですね」。

ーーーーーーーーーーー

加賀友禅に、

新しい風を吹き込みたい

ーーーーーーーーーーー

これまで日展で特選を受賞するなど、数々の輝かしい賞を獲得してきた鶴見さんですが、そのターニングポイントとなったのが、2001年に行ったヨーロッパでの短期留学です。イギリスではスカーフなどを制作している染物の先生にろうけつ染めの技法を、ドイツでは油絵の先生にゴッホやモネの画風を模した作品づくりを学びました。

「絵画や芸術の本場で学んだ経験を活かし、古典的な柄いきだけでなく、若い人にも親しんでもらえるような新しいデザインにも取り組むようになりました。最近では、着物だけでなく普段使いできる扇子やストールなども手掛けており、加賀友禅ならではの風合いを気に入ってくださるお客様の幅が増えたのも嬉しいですね」と鶴見さん。

また、全国の作家さんと協力して、東京オリンピックに参加する206ヶ国をイメージした着物を制作する活動にも参加。鶴見さんはエルサルバトルを担当し、教会などをモチーフに斬新な色使いで作品づくりを行いました。

他にも、アニメとコラボしたグッズを販売するなど、その活躍は多岐に渡ります。

いまなお現状に甘んずることなく、新たな表現を求め、挑戦する鶴見さん。楽しみながら作品づくりする姿を見て、私たちを魅了する秘密はここにあったのかもしれません。これからも、加賀友禅の世界に新しい風を吹き込んでいって欲しいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鶴見染飾工芸

●住所:金沢市東力4-71

●電話:076-291-1628

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※データは2021年9月時点での情報です。

▼STAFF

編集・文:村田麻美(CYAN)