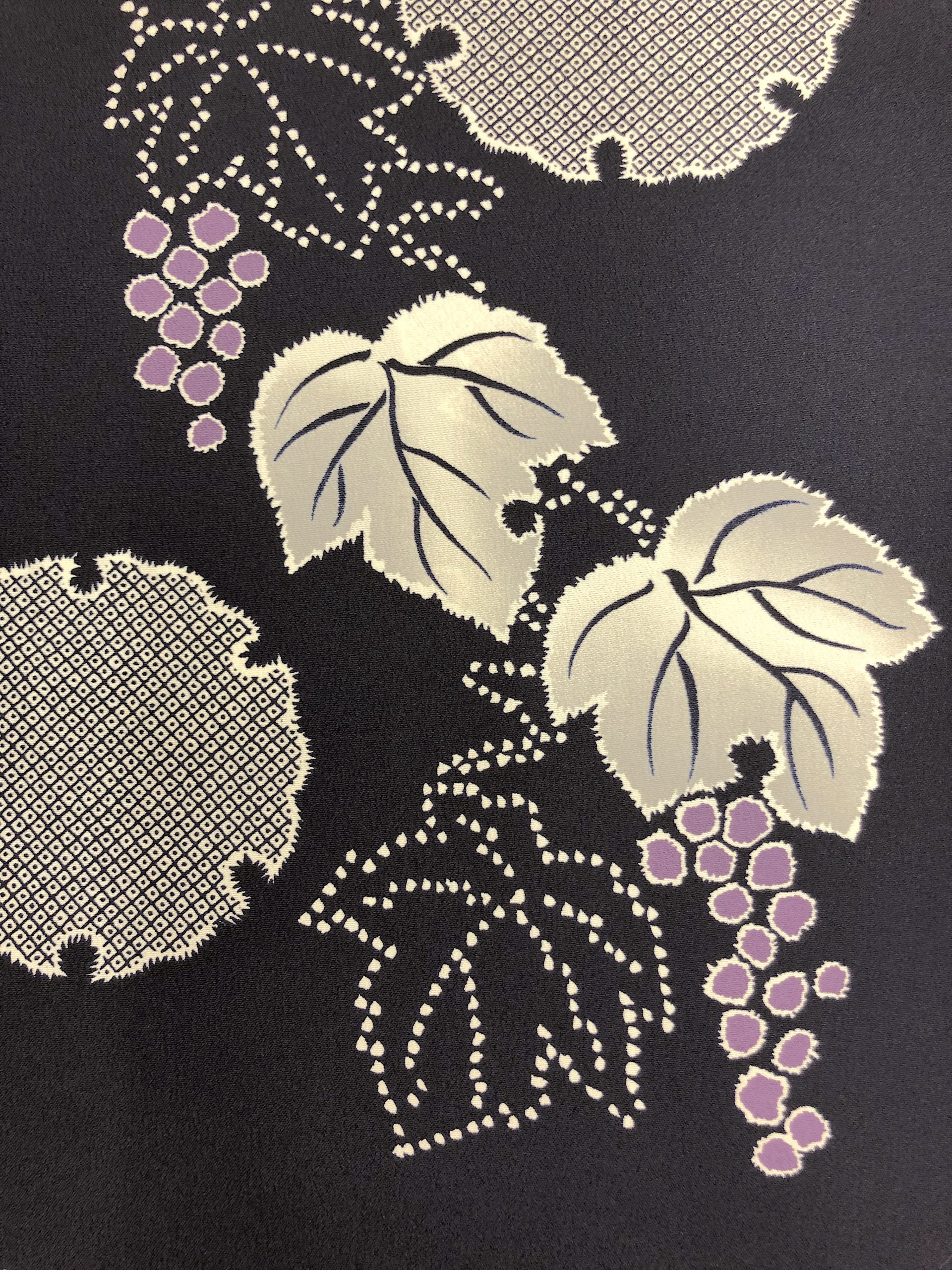

文様図鑑 vol.12 葡萄(ぶどう)

美しい自然を切り取った文様に、幸せを願う吉祥紋、時にはダジャレを効かせた洒落紋など、着物には数え切れないほどたくさんの文様を見つけることができます。

デザイン性の高さはもちろんのこと、その文様に込められた意味を知ると着物はもっと面白くなるはず!「文様図鑑」では毎回、着物や帯から素敵な文様を紹介します。

今回はフランスでは富の象徴でもある「葡萄」です。

※写真は着物の一部

葡萄はたくさんの実をつけることから豊穣(ほうじょう)の象徴とされてきました。 日本で葡萄の栽培が始められたのは鎌倉時代以降。 葡萄が写実的、かつ単独で描かれている場合は秋に着るのがおすすめです。 デザイン化された葡萄は通年身につけることができます。 また唐草を主軸として描かれた葡萄唐草は、正倉院に由来する柄として通年着ることができます。

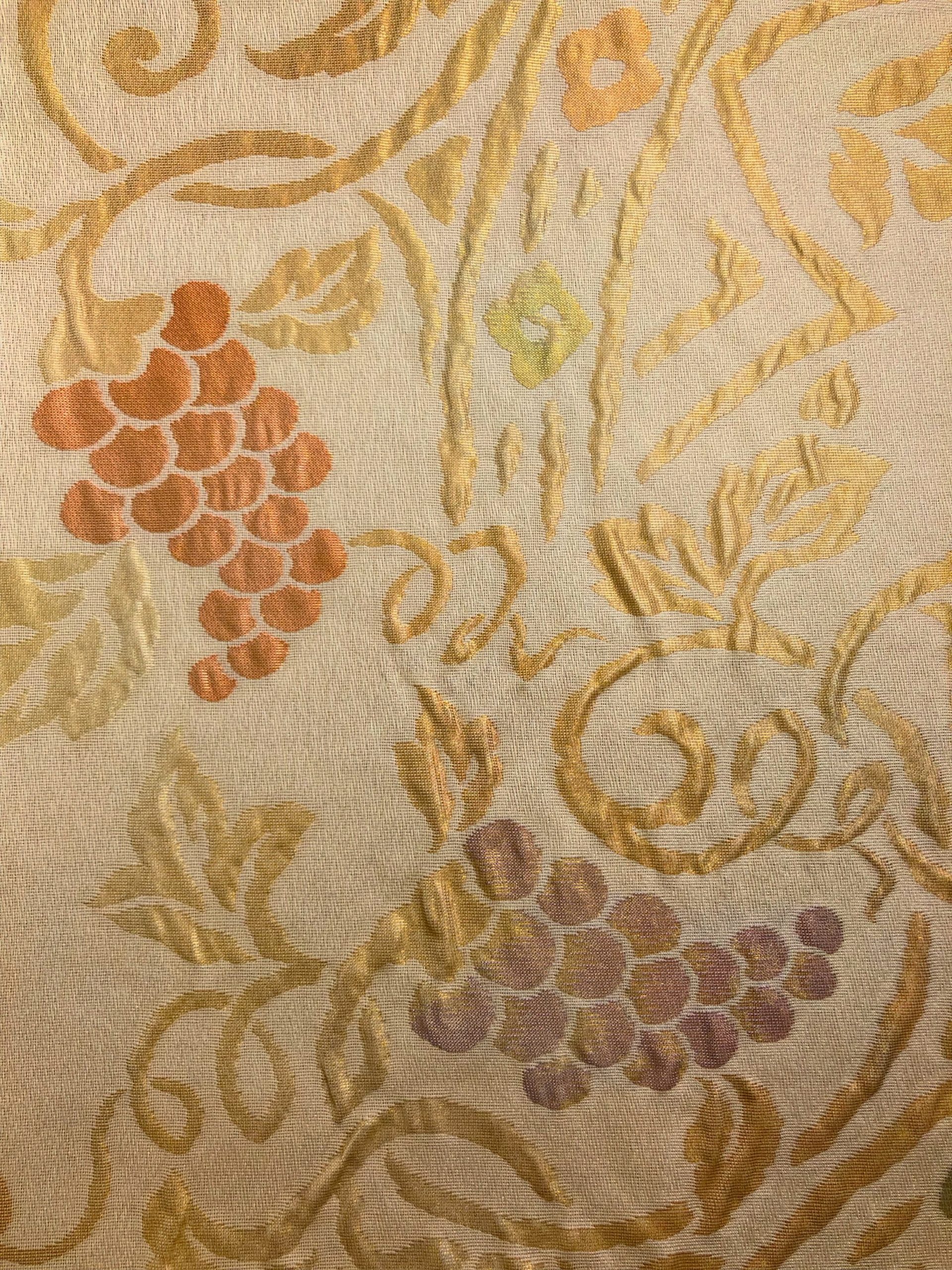

※写真は袋帯の一部の葡萄唐草文様

葡萄の蔓を唐草文の主軸として、実と葉を組み合わせたものぼ葡萄唐草と言います。

葡萄唐草はヨーロッパではローマ時代以後、キリスト受難の象徴として、多くの寺院の内部装飾や石棺の装飾に用いられいました。

シルク・ロードを東に向かった葡萄唐草は、後漢(ごかん)末から六朝(りくちょう)時代(2~4世紀)に中国に着き、染織・金工・漆芸品などの模様として賞用されたこうした影響を受けて、日本でも飛鳥(あすか)・奈良時代に葡萄唐草が流行しました。