【後編】ほったらかしはもったいない! タンスに眠るお下がり着物着まわし術・普段着編

おばあちゃんやおかあさんから受け継いだ着物。どう着たらいいかわからなくて、タンスに眠らせたままという人も多いのでは?

今回は実際に親世代から着物を譲り受けたという方のご自宅を訪問し、タンスの中にあるものだけでコーディネートにチャレンジしてきました。

前編では、「色無地」をベースにしたコーディネートを紹介しましたが、後編となる今回は「普段着の着物」にフォーカス。カジュアルスタイルの着まわし術で、着物をもっと身近に感じてみて。

---------------------------------

着物初心者にもおすすめ!

着こなしやすいウールの着物

---------------------------------

今回タンスからいくつか出てきたのが「ウール」の着物。「木綿」と並ぶ普段着の代表格で、秋から春にかけて重宝する温かい着物です。昔は完全なる家着だったけれど、現代ではカジュアルなスタイルとしてジーパンで行ける場所なら着用OK。

安価で丈夫で手入れも楽。汚れに強いので雨や雪の日の外出にも安心です。しっとりハリがある質感で着付けもしやすいので、着物初心者の練習用としてもおすすめ。

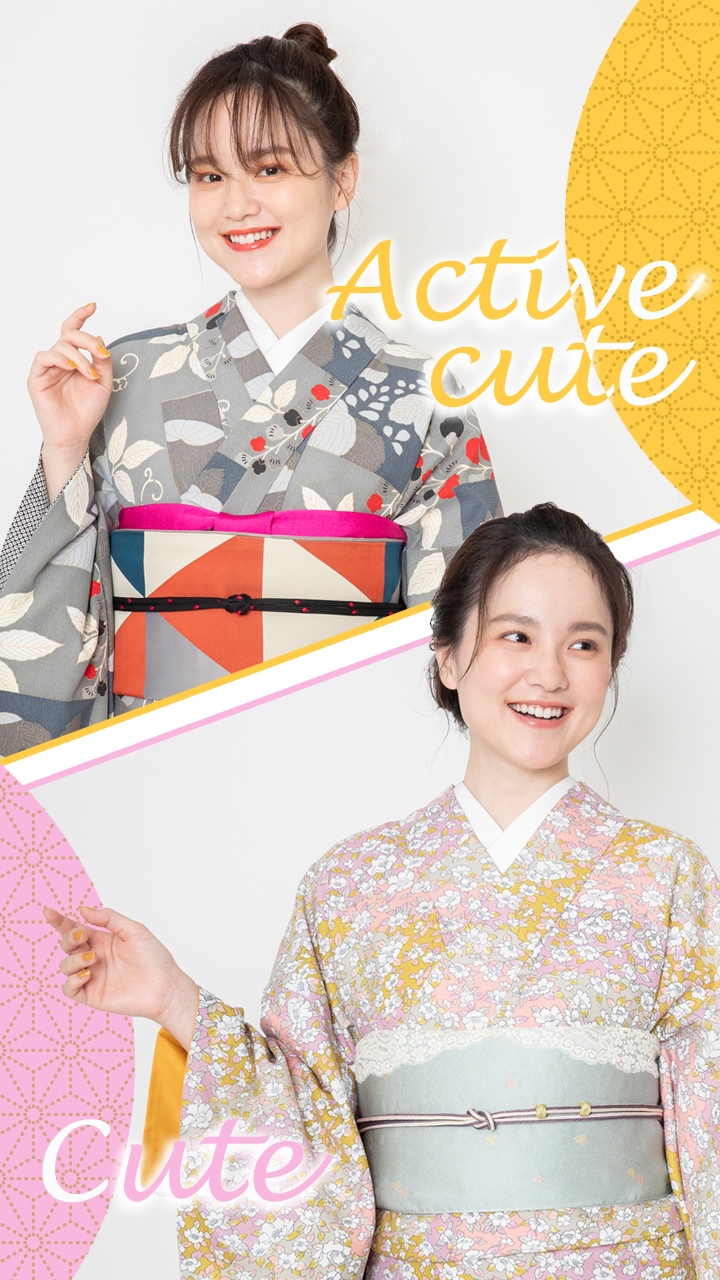

芥子色の素朴で愛らしい菊文様のウールの着物には、紬の名古屋帯をセレクト。抜け感の出る白い帯は万能選手。おさがりのレトロな雰囲気の着物も、すっきりと垢抜けた雰囲気に。

--------------------------------

大人の小粋なオシャレ着

着こなしの幅が広い紬の着物

--------------------------------

生糸にならなかったくず繭から生み出された背景から、ウールや木綿と並び普段着として愛されてきた「紬」の着物は、軽くてやわらかく丈夫で着心地も抜群。

絹100%で仕上がるまでに非常に手間がかかるため、今では大変な高級品に。ただし、いくら価値や価格が高くても普段着の着物なので、袋帯を筆頭に金糸銀糸・箔を使った格の高い帯や小物と合わせることはNG。

紬をはじめ、ウールや木綿などのカジュアルな着物は、手仕事の温もりを感じる民芸調や抽象柄の帯を選ぶとコーディネートしやすい。先のウールの着物に合わせた紬織りの名古屋帯は、紺色無地の紬ともベストマッチ。友人との会食や展示会などのイベント、お稽古、旅行など、ちょっとオシャレしたいおでかけに◎。

コーディネートしやすい無地の紬は、映える帯で大人の着こなしを楽しんで。華やかな紅型(びんがた)染めの名古屋帯を合わせれば、クラスアップしたおでかけスタイルに。

紅型は鮮やかな色彩が美しい沖縄の染物のこと。ぱっと目を引く帯で誕生日会や美術館へ。

------------------------------

もっと着物が楽しくなる!

センスが光る小物使い

------------------------------

帯を変えれば違う着こなしが楽しめるけれど、そうそう何本も用意できるものではないから、小物の組み合わせを工夫して印象を変えるのがセンスの見せどころ。帯周りは配色だけでなく、ザラザラ、ツヤツヤといった質感をそろえると失敗しにくいのもポイントに。

小さい面積ながらも意外に大きな効果を上げるのが「帯揚げ」。セミフォーマルから普段着まで使える縮緬の帯揚げは、価格も手頃なので何色か持っていると便利。淡い色がベーシックですが、ウールの着物にも合わせた深い緑や紫といった濃い色も万能なのでおすすめ。

和装には細かいルールがありますが、普段着の着物は気負わず着られるのが魅力。気軽に自由なスタイリングを楽しんで。