文様図鑑 vol.7 流水(りゅうすい)

美しい自然を切り取った文様に、幸せを願う吉祥紋、時にはダジャレを効かせた洒落紋など、着物には数え切れないほどたくさんの文様を見つけることができます。

デザイン性の高さはもちろんのこと、その文様に込められた意味を知ると着物はもっと面白くなるはず!「文様図鑑」では毎回、着物や帯から素敵な文様を紹介します。今回は永遠の形として多様に表現される「流水」文様です。

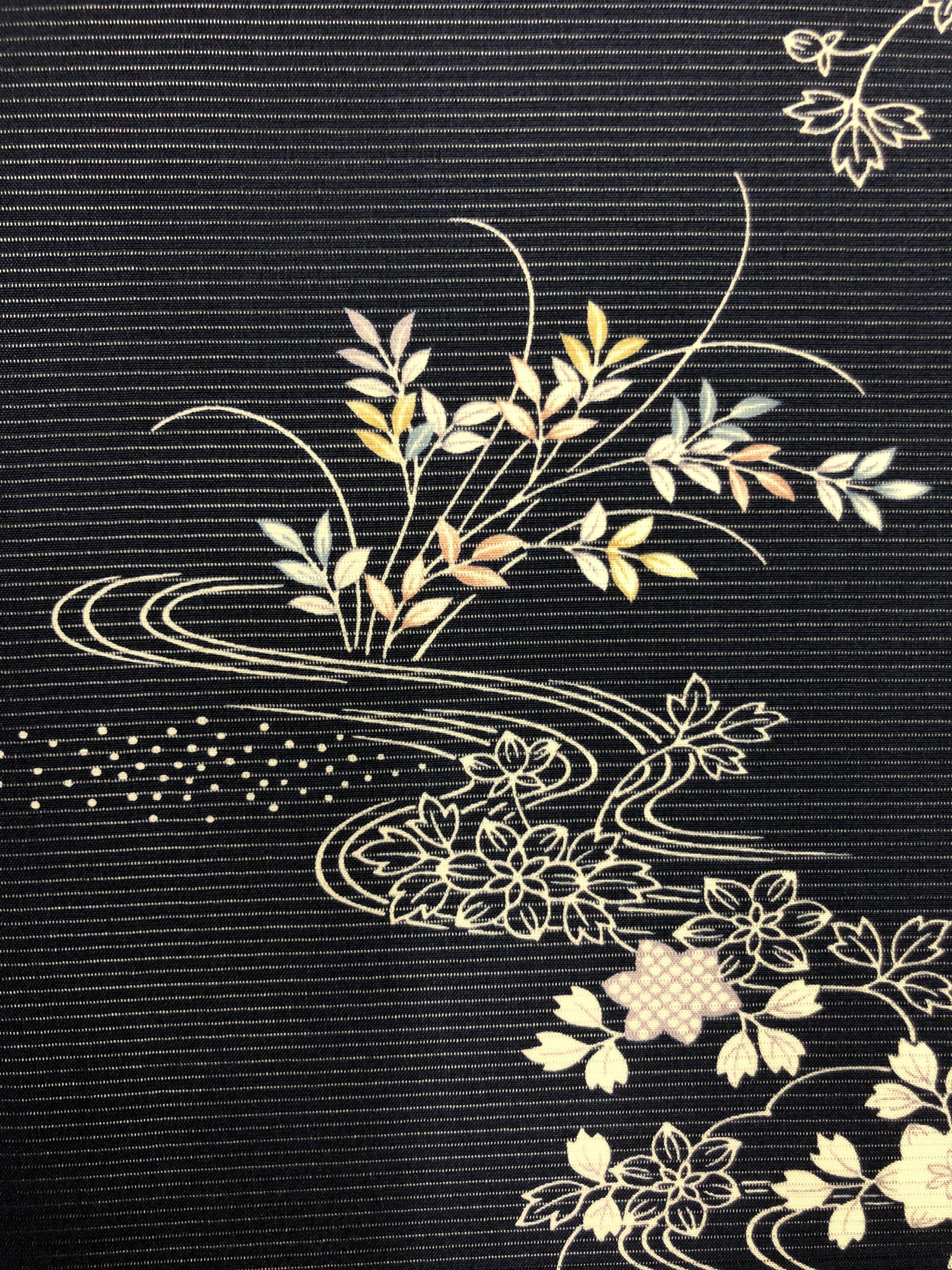

※画像は絽小紋(ろこもん)の一部

流水の紋様は、生命の源である水滴が海に注ぐまでの様子を人生にたとえ永遠の形として表現されています。流水が単独で描かれた場合は、夏に着るのが涼しげです。

流水は春の桜、秋の紅葉など季節感のある草花と描かれている場合が多いので、その場合はモチーフに合わせた季節に着るようにしましょう。

流水に四季の草花が描かれている場合は、通年着ることができます。

流水の文様には描き方で種類があり、曲線の描き方で観世水文(かんぜすいもん)や光琳水文(こうりんすいもん)などがあります。

※袋帯の一部。観世水(かんぜすい)

「観世水」常に変わりゆく無限の様を表わした渦を巻いた水の文様の事で流水が渦を巻いている様に見える柄です。

観世流の観世太夫が定式文様として使ったことからこの名前が付いたと言われています。

現代でも、着物や帯、白生地など様々なところで使われています。