[豆知識]裁ち鋏の歴史

裁ち鋏は、別名「羅紗切り鋏(ラシャキリバサミ)」とも言います。 この鋏が日本に輸入されたのは、明治時代に遡ります。

この鋏が日本に輸入されたのは、明治時代に遡ります。

明治維新後に洋装化が進み、洋服地の羅紗という生地(厚い毛織物)と、それを切る「羅紗切り鋏」も輸入されました。和装では布を切る場合、直線的に切れる「裁断包丁」を使用していましたが、曲線的に切ることが難しいため、羅紗切り鋏は必要不可欠な道具でした。

しかし、羅紗切り鋏は重く、切れ味も満足できる物ではなかったため、日本人にはとても使いにくいものでした。

そこで、日本人向けの羅紗切り鋏を開発したのが吉田弥十郎です。弥十郎は東京の鍛冶屋に生まれ12歳から刀鍛冶の修業を始めましたが、帯刀禁止令によって刀の需要がなくなったため、刀鍛冶の技法を生かして独自の鋏を完成させました。

日本の刀鍛治技術で作られた裁ち鋏は、布目に沿わせてスーッと押すだけでも切れてしまうほど、切れ味抜群です。厚い生地から薄い生地まで無理なく裁断でき、ずっと使い続けることができる鋏には、日本の伝統技術の凄さを感じます。 良い鋏を、お手入れしながら、師匠から弟子へ、親から子へ受け継ぐ、そんなストーリーがあるお裁縫道具は、使う時も嬉しいですし、大切にしたくなります。

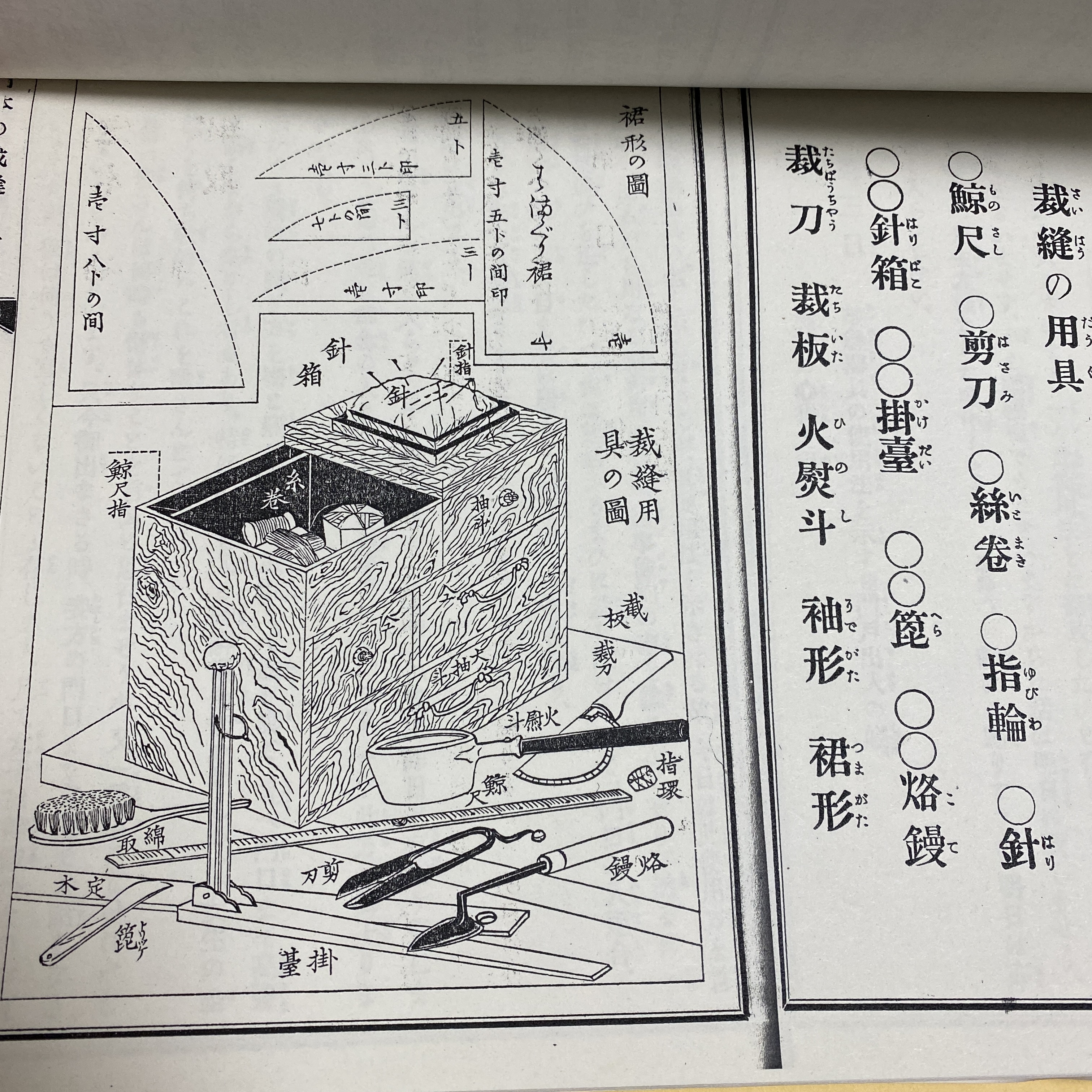

良い鋏を、お手入れしながら、師匠から弟子へ、親から子へ受け継ぐ、そんなストーリーがあるお裁縫道具は、使う時も嬉しいですし、大切にしたくなります。 ↑明治時代の和裁の教科書。お裁縫道具を見てみると、裁ち鋏はないですね

↑明治時代の和裁の教科書。お裁縫道具を見てみると、裁ち鋏はないですね