[豆知識]物へ感謝する日本の伝統行事「針供養」

今回は、あまり知られていないけれど、覚えておきたい日本の伝統行事をご紹介します。

人間が生活する上で必要なのは「衣食住」ですが、「衣」すなわち衣類は針がなければ作ることができず、「針」は人間の生活に欠かせないとても大切な物といえます。

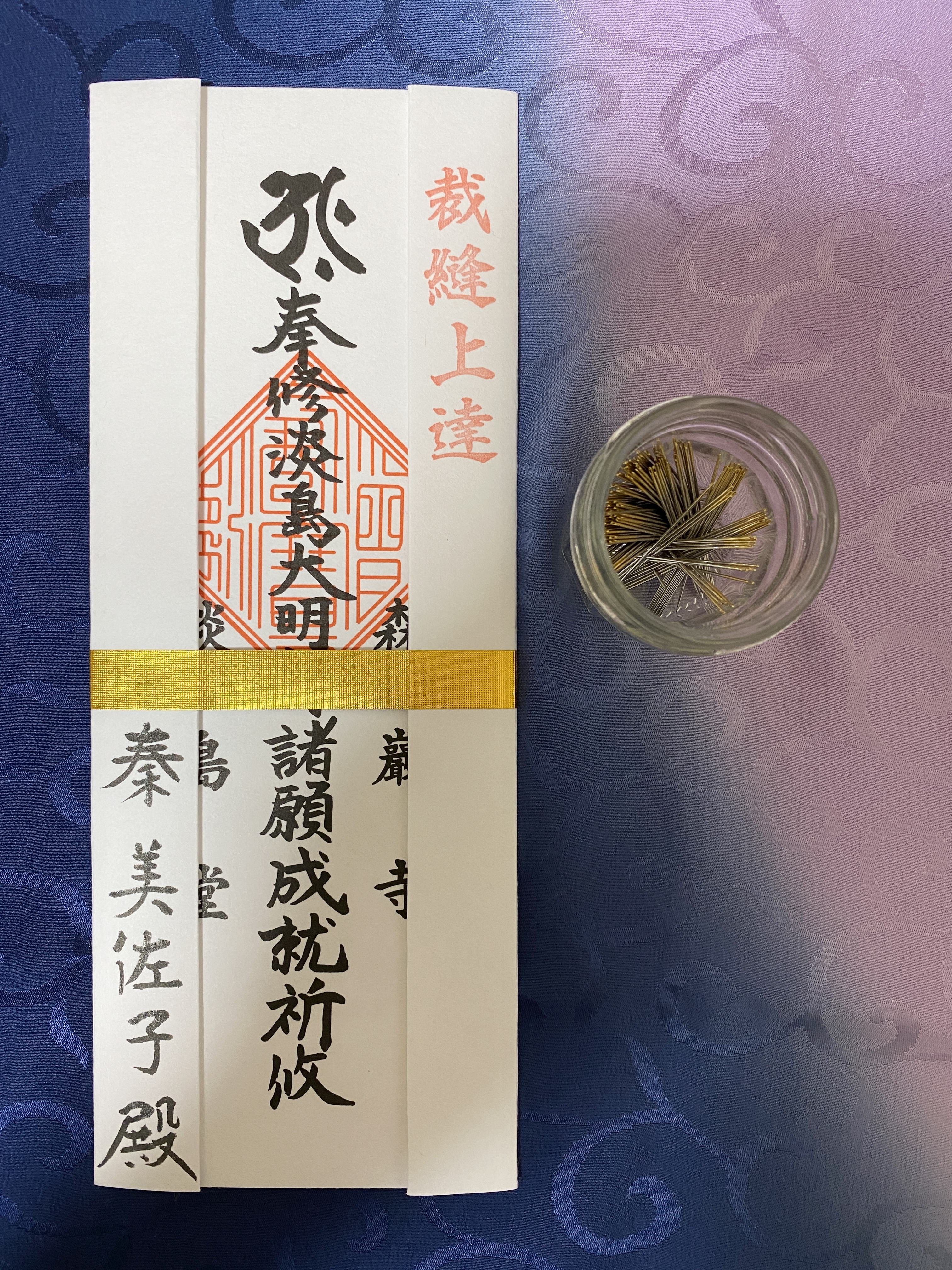

その針に感謝して供養する「針供養」という行事が、毎年12月8日(または2月8日)に全国で行われています。この日は針仕事を休め、折れ針や曲がり針などを、豆腐やこんにゃくに刺して、神社や寺(主に淡島神を祀る社寺)に納め、1年間お世話になった針への感謝の気持ちを伝えるとともに裁縫上達を祈願します。

針供養の起源は定かではありませんが、江戸時代には全国に広まっていたと言われています。

現在は自宅で針仕事をする機会も減ってきましたが、お着物ライフをはじめると、半衿を付け替えたり身近に針を使う事が多くなりますので、知識の一つとして覚えておきたいですね。

また、針だけに限らず、「普段使っている物に感謝する」という日本の伝統は、ぜひ次世代にも受け継いでいきたい精神だと思います。

※今年も針とお札を納めに針供養の法要へ行って参りました。

※今年も針とお札を納めに針供養の法要へ行って参りました。

・・・・・・・・

森嚴寺 淡島堂

東京都世田谷区代沢3-27-1

小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩約8分