鬼滅の刃と浮世絵

私は着物,日本の伝統文化が好きなので今年のお正月休みには『鬼滅の刃』を見に行きました.

主人公は,炭治郎という少年で,その少年が市松模様の着物を着ているため,現在,猫も杓子も市松模様大流行ですが,せっかくなので.

この機会に市松模様の意味を知ってくださいね.

市松模様とは,碁盤目状の格子の目を色違いに並べた模様の縁起柄で,柄が連続することにより子孫繁栄を表すと言われています.

ここまでのことなら,よく見かける話題なので,私は他に気づいたことを書いてみたいと思います.

炭治郎の育て,鱗滝左近次(うろこだきさこんじ)の天狗の面,もう一目見た瞬間からある浮世絵から頭が離れませんでした.

『東海道五十三次 沼津』です.

金毘羅詣でに行く旅人が背おっている天狗の面.

私はその絵を一目見たときは天狗の面がついている箱だと思っていましたがよく見ると背中のところは開いていますね.

この箱は,面を守るためにあるのでしょうか.

それとも,箱の上部には何か物が入るのでしょうか?

ちなみに浮世絵などを美術館に見に行くときは必ず浮世絵柄の帯をするか帯留めをすることにしています. 1.浮世絵柄の帯

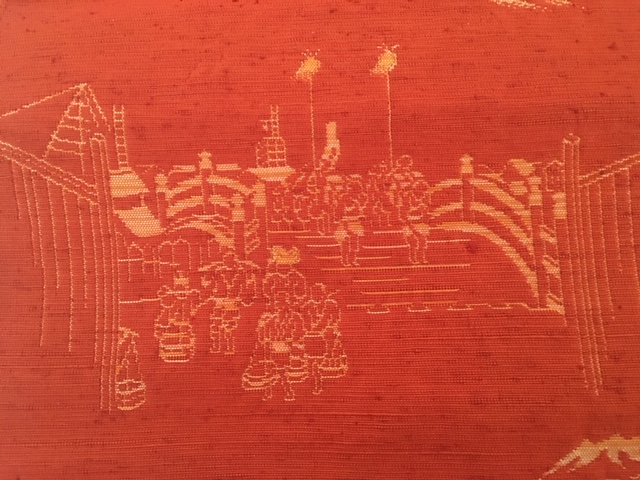

1.浮世絵柄の帯

上は今回話題に取り上げた『東海道53次沼津』

下は東海道53次の起点の『日本橋』

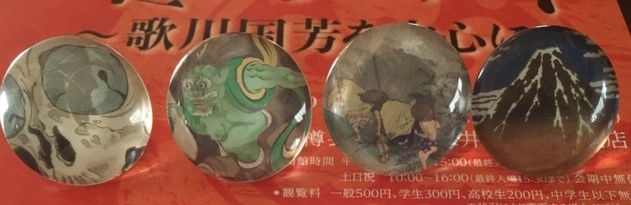

2.帯留め:自作

2.帯留め:自作

左から,歌川国芳,俵屋宗達,歌川広重,葛飾北斎

3.まとめ

3.まとめ

鬼滅の刃はこの重苦しい日本の現在の中で経済効果は当然のことながら,それに加え日本の伝統文化や着物のことなどに興味を持ってくれる人が増えてくれるとさらに嬉しいですね.