[着物でお出かけ] 本からひもとく人びとの営み「江戸の本」展へ

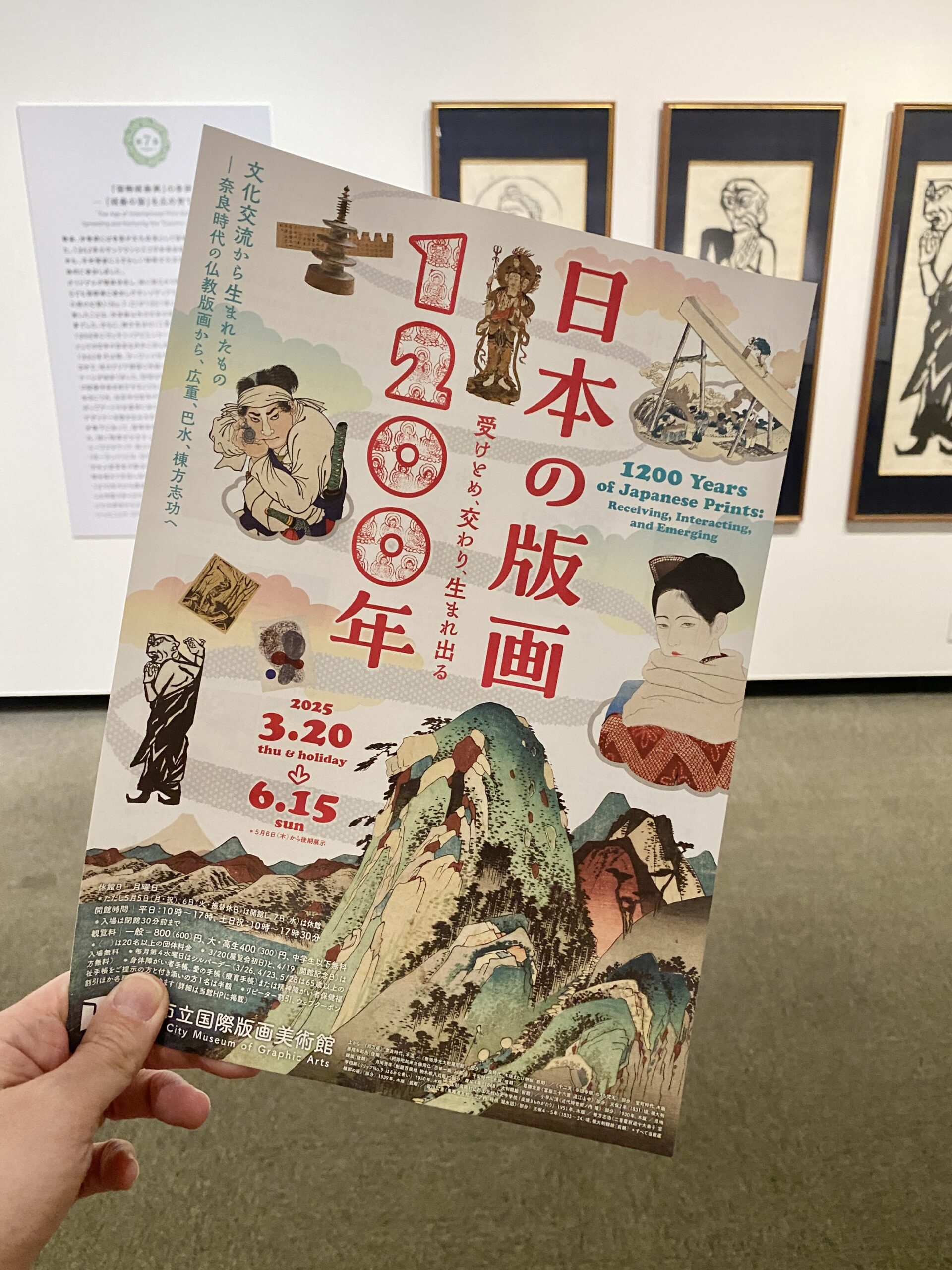

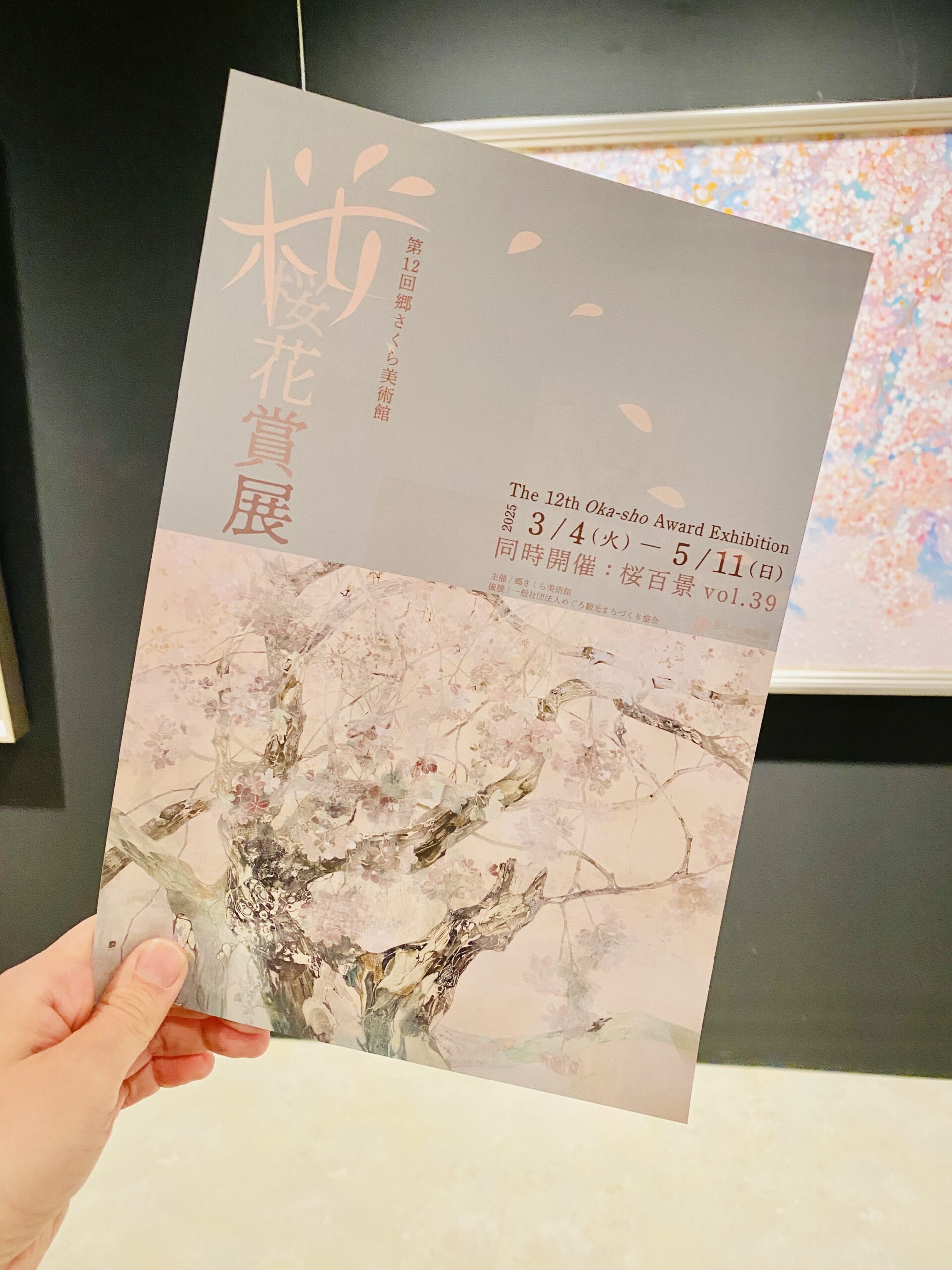

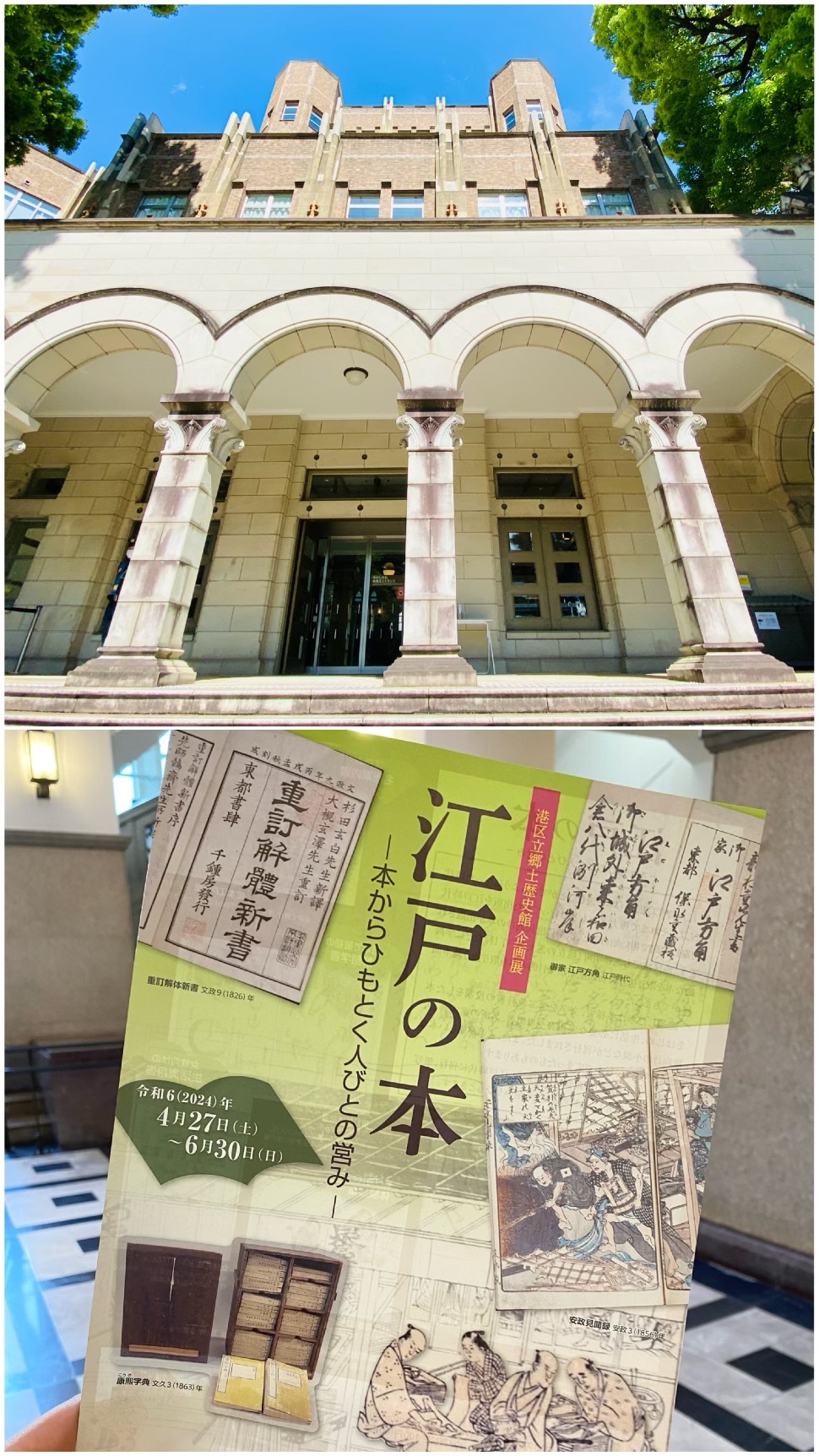

今回は、東京・白金台にある港区立郷土歴史館で開催中の「江戸の本」展へ。

今回は、東京・白金台にある港区立郷土歴史館で開催中の「江戸の本」展へ。

江戸時代に出版された本を通して、当時の人びとの生活に触れてきました。

かつて本を読むことは、権力者にしか許されませんでしたが、江戸時代になると、庶民でも本を読むことができるようになりました。

本の種類も豊富になり、教科書・実用書・専門書・ガイドブック・小説など、現在と変わらないラインナップが出版されています。

江戸末期の識字率は80%あったとされています。人々は寺子屋などで文字を学び、学問としても娯楽としても、たくさんの本を読んでいた様子がうかがえました。

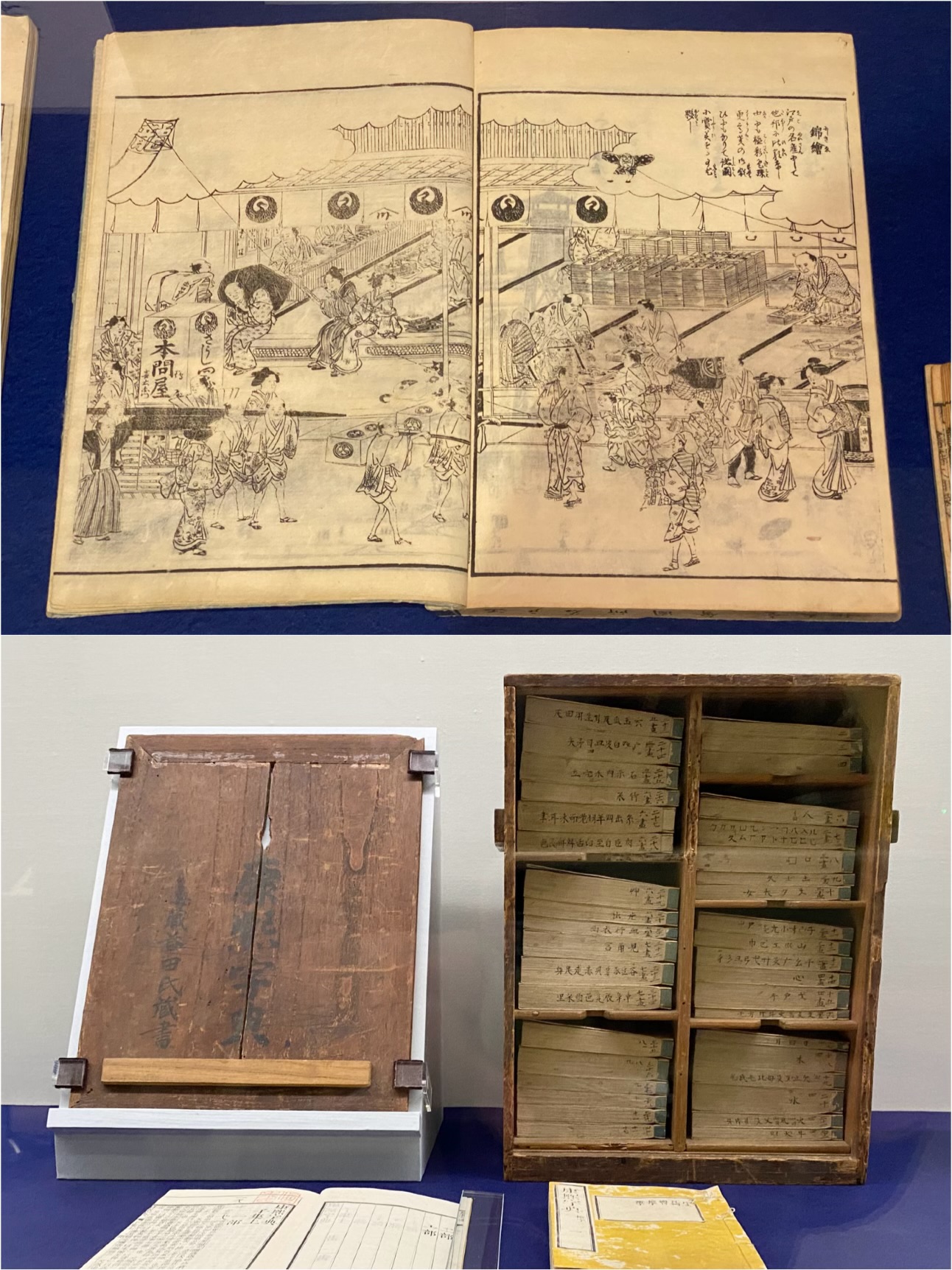

↓当時の日本橋の本屋さんの様子。 ↑複数冊がセットになっている本は、箱に入れて保管。

↑複数冊がセットになっている本は、箱に入れて保管。

本の裁断面に墨書きしておく方法には親近感(私も辞書に目次など書いていました)。

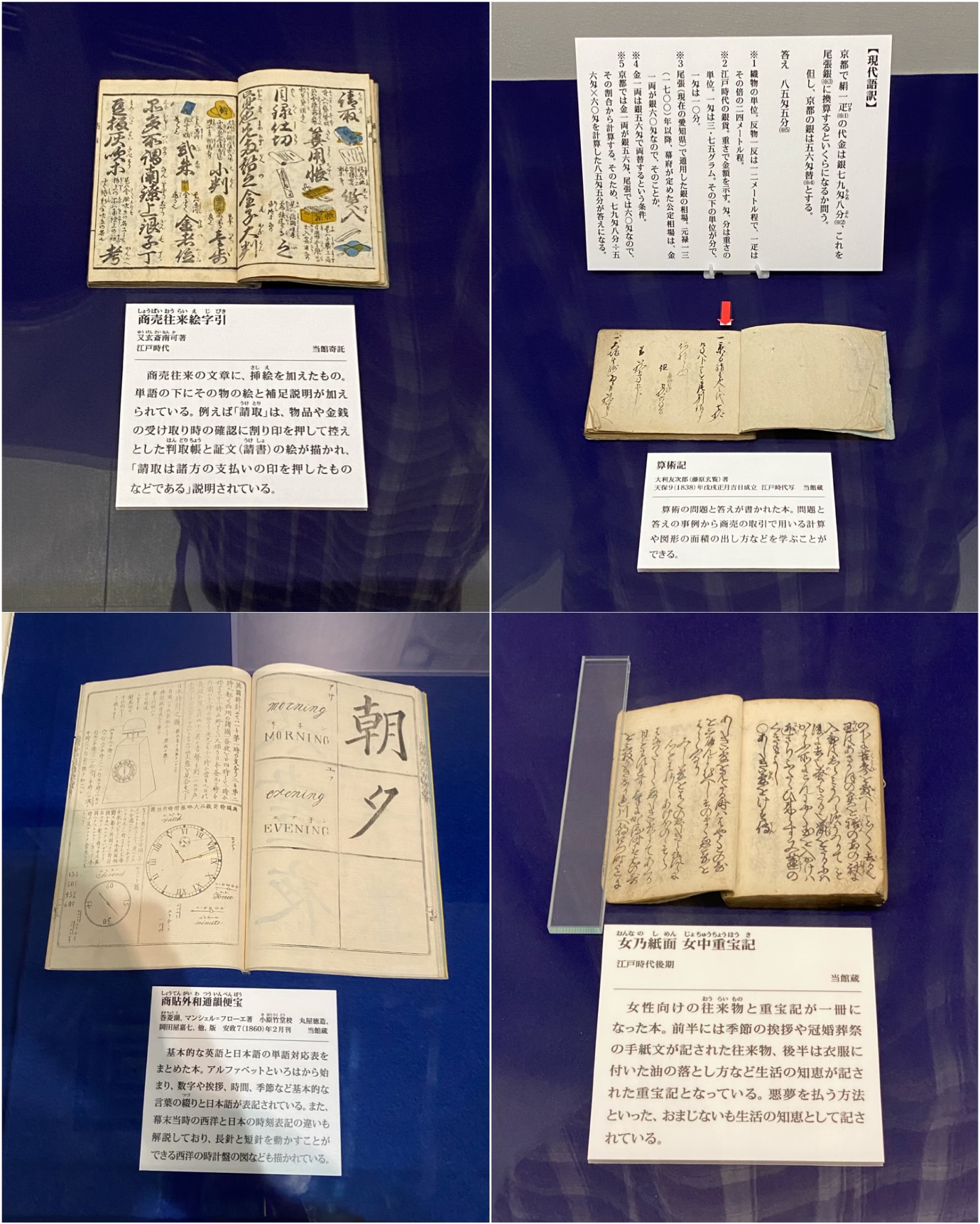

面白そうな本がたくさんありましたので、一部をご紹介します。 左上:「商売往来絵地引」

左上:「商売往来絵地引」

販売のお仕事の教科書。カラーで挿絵が入っていて分かりやすい。

右上:「算術記」

算数の問題集。商売取引のリアルな問題で、すぐに活用できそう。

左下:「商貼外和通韻便宝」

西洋文化を学ぶ本。英語と日本語の対応表には、発音まで書かれている(江戸の発音の方がネイティブっぽい?)。

右下:「女乃紙面 女中重宝記」

女性向けの暮らしの本。冠婚葬祭のお手紙文や服のシミ抜きの方法から、悪夢を払うおまじないまで書かれている(読みたい)。

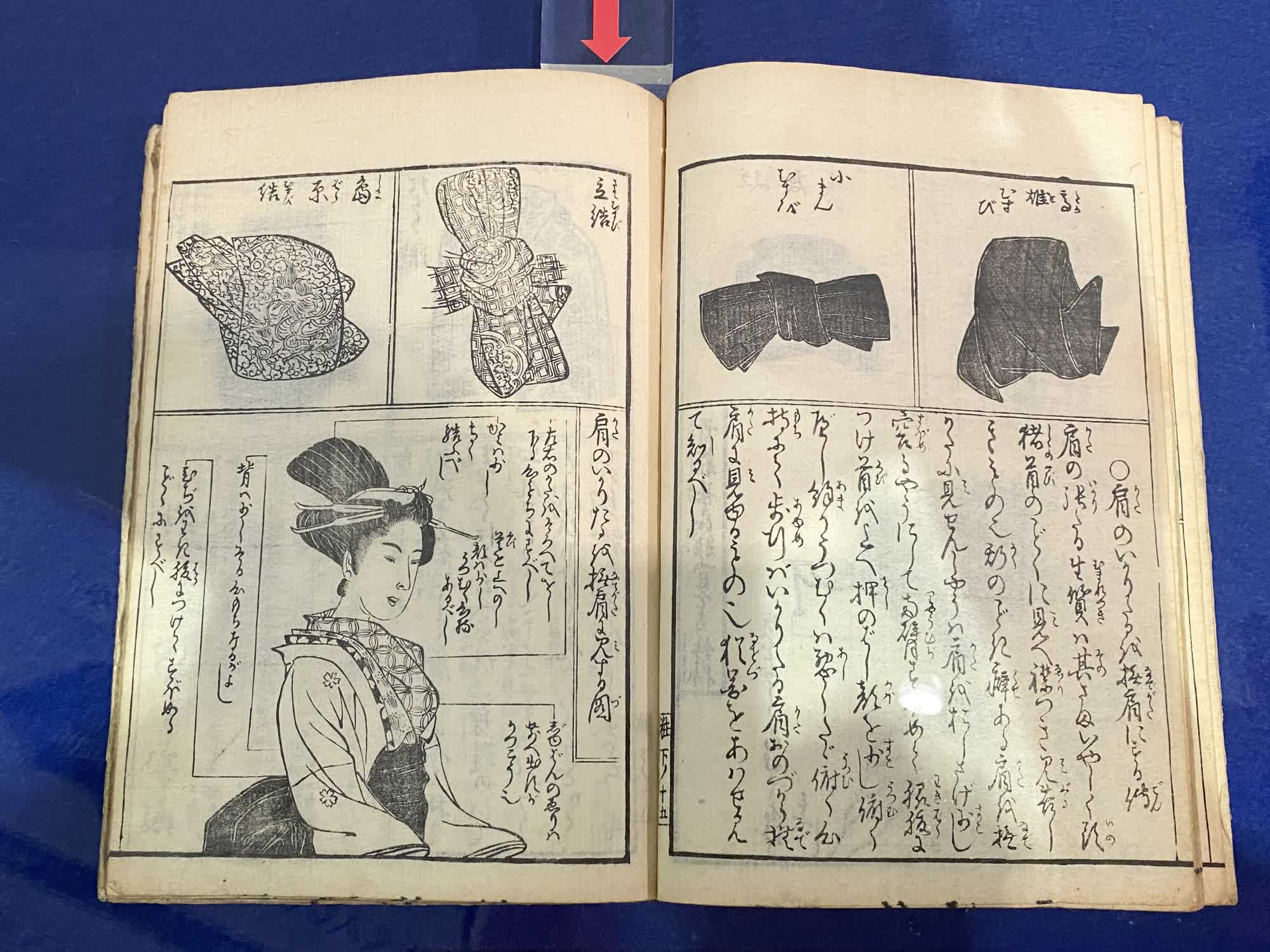

中でも、一番読みたくなった本は、「女子愛敬 都風俗化粧伝」↓ 女性の服装や化粧、体型の整え方、髪型や帯の結び方など、現代の女性も知りたい情報が満載。

女性の服装や化粧、体型の整え方、髪型や帯の結び方など、現代の女性も知りたい情報が満載。

本の左下に書かれている挿絵は「肩が高く角ばっているのを撫で肩に見せる図」。

内容は、

・左右の肩を揃えて押し下げる心持ちにするべし

・髪は少し高く結ぶべし

・首を上へ伸ばし、顔は少しうつむく心持ちでいるべし

・襦袢の衿は前へ出すように見せる

・背は少し反る心持ちにするのが良い

・ひじをわき腹に付けてすぼめるようにするべし

今後のお着物ライフに活かしたいと思います。 お勉強の後は、併設のカフェでひと休み。チーズケーキとコーヒーをいただきました。

お勉強の後は、併設のカフェでひと休み。チーズケーキとコーヒーをいただきました。

施設内の新緑も綺麗でしたので、ぜひお出かけしてくださいね。

ーーーーー

「江戸の本」

本からひもとく人びとの営み

開催期間:2024.4.27(土)~2024.6.30(日)

https://www.minato-rekishi.com/exhibition/edo-book.html

港区立郷土歴史館

東京都港区白金台4-6-2ゆかしの杜内

東京メトロ南北線「白金台駅」2番出口より徒歩1分